Stand: 06.09.2025 06:00 Uhr

Schauspieler Charly Hübner spricht über seine tiefe Verbundenheit zu Mecklenburg, die literarischen Giganten Hans Fallada und Uwe Johnson sowie die einzigartige mecklenburgische Sprache und Kultur.

Herr Hübner, Sie sind gerade in Mecklenburg – ist das für Sie Zuhause, Heimat oder gar nichts von beiden?

Charly Hübner: Mecklenburg ist Mecklenburg. Das ist meine alte Heimat, von der ich nicht lassen kann.

Sie sind in der Seenplatte aufgewachsen, in Carwitz. Haben Sie da schon in früherer Kindheit oder zu Schulzeiten erste Begegnungen mit Literatur aus der Gegend gehabt?

Hübner: Ja, wenn man aus der Ecke kommt, dann kommt man an Hans Fallada nicht vorbei. Die Schule hieß auch Hans-Fallada-Oberschule und wir sind mit Hans Fallada groß geworden. „Geschichten aus der Murkelei“ und die „Geschichte vom verkehrten Tag“, die grandios ist für Kinder und Jugendliche, die wurden wir nicht los. Wir hatten dadurch gar nichts anderes. Astrid Lindgren habe ich erst mit Mitte 30 kennengelernt.

Ich nehme an, das Hans-Fallada-Haus in Feldberg gehörte zum Pflichtprogramm in der Schule.

Hübner: Es gibt ja das Hans-Fallada-Archiv in Feldberg und das Hans-Fallada-Haus in Carwitz – da waren wir oft. Wir kannten auch noch seine erste Frau, Anna Ditzen, die wohnte bei uns um die Ecke. Fallada war quasi fast wie ein Nachbar. Ich habe erst viel später begriffen, was für ein Gigant das ist, weil der immer da war. Dass er vor zehn Jahren noch mal in Amerika so durchstartete mit „Jeder stirbt für sich allein“ – das war uns nicht klar. Wir dachten, die haben so ein Spleen, die Erwachsenen, aber war nicht so. Ist ja auch einer aus dem Norden.

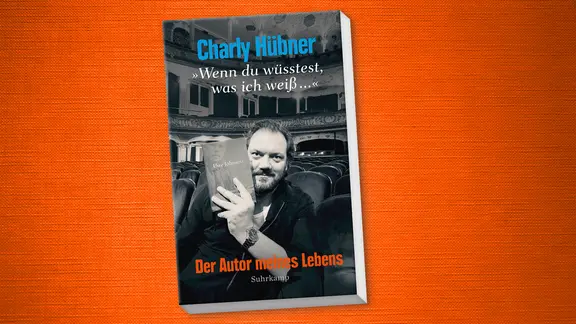

Es gibt noch einen Schriftsteller, der eng mit Mecklenburg-Vorpommern verbunden ist, mit dem sie sich auch viel beschäftigt haben: Uwe Johnson, „Das dritte Buch über Achim“ und „Jahrestage“ haben Sie als Hörbuch eingelesen, und letztes Jahr gab es auch ein Buch von Ihnen: „Wenn du wüsstest, was ich weiß … Der Autor meines Lebens“. Warum ist Uwe Johnson der Autor Ihres Lebens?

Hübner: Er ist es geworden. Damals, als ich nach dem Abitur am Theater in Neustrelitz anfing, las ich viel, und irgendwann landete auch Uwe Johnson auf meinem Küchentisch. Ich habe den genauso angefangen wegzufressen wie alles andere, was ich zwischen die Hände und Augen bekam. Der ist mir haften geblieben aufgrund der Form, aufgrund dieser Tagebuchstruktur in „Jahrestagen“. Und dann merkte ich über die Jahrzehnte, dass der geblieben ist. Viele sind gegangen, Klaus Mann war so eine temporäre Begleiterscheinung, Dostojewski war ganz wichtig im Studium, Tolstoi kam erst – aber Johnson ist immer geblieben.

Dann gab es im Mitten Verlag die Überlegung, wie man das Buch im Untertitel nennt. Ich habe mich erst dagegen gewehrt, merkte im drüber Nachdenken aber, dass er eigentlich der Autor meines Lebens ist, weil er das unterbewusste Mitdenken – wenn wir beide reden, laufen ja Bilder und Worte in unseren Köpfen ab – für mich so rausgeholt hat wie kaum einer in der deutschen Literatur. Und das finde ich grandios, weil mich das wirklich interessiert. Deswegen ist er mein Autor geworden.

Uwe Johnson wird zu den wichtigsten deutschen Erzählern des 20. Jahrhunderts gezählt. Hübner schreibt in seinem Buch, wie er das Werk Johnsons entdeckt hat.

Inwiefern schreiben diese Beiden für Sie anders als alle anderen Autorinnen und Autoren? Weil sie aus der gleichen Gegend kommen wie Sie selbst?

Hübner: Es gibt schon einen Unterschied. Fallada ist der impressarische Erzähler, also der Erzähler, der uns eine Story vertellt, mit knackigen Worten, am Anfang sehr dem Expressionismus verpflichtet. „Kleiner Mann, was nun?“ oder „Wolf unter Wölfen“ – das geht ja alles sehr knackig nach vorn. Es ist diese direkte norddeutsche Schnoddrigkeit, und er arbeitet immer mit pommerschen oder mecklenburgischen Wortbildungen und Wortsatzbau. Und bei Johnson geht es noch viel weiter; das ist wirklich mecklenburgisch. Auch dieses vertrackte Um-die-Ecke-Denken, langsam denken, lang denken, viele Nebensätze einbauen – das macht Johnson so wie kein anderer. Das findest du bei Grass nicht und bei Martin Walser nicht – die sind ja auch andere Kulturräume. Das ist sehr mecklenburgisch. Das ist auch nicht hamburgisch, das ist eine andere Sprache. Das ist einfacher zu lesen. Johnson geht wirklich ins Denken und ins Sprechen rein, und das finde ich sensationell.

Was kann Uwe Johnson heutigen Leserinnen und Lesern erzählen?

Hübner: Bei Johnson ist es ganz klar, dass du aus der Zeitgeschichte nicht rauskommst. Es gibt Auf und Abs, es gibt Leute, bei denen läuft es besser, und bei anderen nicht so gut, aber im Großen und Ganzen, im Verhältnis zu vielen anderen Ländern in Europa, ging es den Deutschen bis zur Pandemie 2020 super, und man hatte fast das Gefühl, dass das, was da draußen politisch passiert, mit uns nichts zu tun hat. Aber spätestens ab 2015 wissen wir, dass wir aus der Zeitgeschichte nicht raus können. Und das macht er sehr deutlich – vor allem in „Jahrestage“, aber auch in allen anderen Büchern: Du kannst dein Leben leben, aber die Weltpolitik findet nicht ohne dich statt. Du wirst immer Teil dessen sein. Sie wird dich entweder überrollen, oder du mischst dich mit ein. Das macht er in allen Büchern klar.

Bei Fallada ist es letztlich auch so, dass du nicht unbeschadet aus diesen Zeiten rauskommst, aber er vermittelt auch immer Rezepte, vor allem wenn die politischen Zeiten hart sind, wie man sich da entweder behauptet, wie man überlebt oder sogar dagegenstellt. Das machen beide, da sind beide in einer gewissen Weise stille Renegaten gewesen. Und das ist natürlich auch gut so.

Nun haben Sie und ich eine Sache gemeinsam, auch wenn ich aus Ostfriesland komme und Sie aus Mecklenburg: Man kommt nicht so richtig an plattdeutscher Literatur vorbei. Inwiefern hat plattdeutsche Literatur für Sie eine Rolle gespielt?

Hübner: Gar nicht. Der Vater war Sachse, aber der hat immer darauf hingewiesen: „Befasst euch mit Fritz Reuter!“ Der hat ja so was wie eine mecklenburgische Chronik verfasst, gerade was diesen Herzog Dörchläuchting angeht. Vater selber hat sich da auch richtig reingekniet, hat das sogar – er war Karnevalist in einer Saison – richtig zum Thema gemacht. Dadurch wissen wir von Fritz Reuter. Ich hatte aber bisher nicht die Ruhe, mich dem zu widmen. Mein Bruder hat es ein bisschen gemacht, und ich habe das tatsächlich noch vor, weil ich glaube, dass da richtig was schlummert, da ist noch richtig was zu heben für meine anderen Berufe, Schauspiel und Regie. In der mecklenburgischen Kulturgeschichte findet man bei Fritz Reuter im Plattdütschen ganz viel, womit man noch was anfangen könnte.

Gibt es eigentlich auch gegenwärtige Literatur von Autorinnen und Autoren aus Mecklenburg-Vorpommern, die Sie gern lesen oder die Sie weiter verschenken würden, weil Sie sie so gut finden?

Hübner: Auf Anhieb fällt mir da niemand ein. Da ist natürlich Caroline Wahl, weil sie in Rostock gelebt hat, aber die ist jetzt schon eine bundesdeutsche Erfolgsautorin. Ansonsten habe ich selber nicht sofort jemanden auf dem Kieker. Da bin ich auch ganz offen für Vorschläge oder Hinweise.

In Niedersachsen gibt es sehr erfolgreiche Küstenkrimis, auch in Friesland – steht Mecklenburg-Vorpommern manchmal ein bisschen zu sehr im Schatten der anderen Küstenländer?

Hübner: Ich weiß, dass es einige Küsten-Krimis auch von der mecklenburgischen Ostseeküste gibt. Ich weiß auch, dass es einige Autorinnen und Autoren gibt, die in kleineren Verlagen verlegen. Aber letztlich würde ich sagen: Ja, und das zu Unrecht! Da kann man ruhig nochmal die Keule rausholen, weil Mecklenburg ja eine andere Kulturgeschichte hat als Schleswig-Holstein zum Beispiel oder Niedersachsen. Und Mecklenburg auch nochmal anders als das sogenannte Vorpommern, also der westliche Teil vom ehemaligen Pommern. Deswegen ist da auf jeden Fall Nachholbedarf, würde ich sagen.

Das Gespräch führte Keno Bergholz.

Schlagwörter zu diesem Artikel