Als Augenoptikerin darf man nicht schüchtern sein: Man muss auf Kunden zugehen, ihnen ein Getränk anbieten und das gute Gefühl geben, dass sie gleich die passende Brille finden werden. Für einen Traditionsbetrieb wie Optik Lemmer & Lemmer in Augsburg-Göggingen macht das den Unterschied zu großen Ketten. Doch Anna muss da erst noch hineinwachsen: Heute ist ihr erster Tag als Auszubildende.

Die blonde junge Frau, 19 Jahre alt, wirkt etwas verloren, wie sie auf dem Stuhl sitzt, mit schwarzem Oversize-T-Shirt, Baggy-Jeans und French Nails. Im Gespräch lässt sie häufig Wörter weg, spricht mit dem weichen Sound ukrainischsprachiger Menschen. Der Begriff „Absagen“ fällt ihr zuerst nicht ein, obwohl sie ihn schon so oft gelesen hat, als Antwort auf unzählige Bewerbungen. Ihr Deutsch sei noch zu schlecht. Bei Lemmer & Lemmer hat es schließlich geklappt, der Betrieb gibt ihr eine Chance. Und nutzt gleichzeitig seine.

Denn gerade kleine Familienunternehmen haben es zunehmend schwer, Nachwuchs zu rekrutieren. Einerseits ist da die Konkurrenz durch bekanntere Konzerne. Andererseits gibt es schlicht zu wenige Bewerberinnen und Bewerber für all die offenen Ausbildungsplätze. Nach Angaben der bayerischen Jobcenter und Arbeitsagenturen kamen im Sommer auf 100 freie Lehrstellen exakt 67 Bewerberinnen und Bewerber. Allein im Handwerk sind zum Start des Ausbildungsjahres im September 7900 Plätze unbesetzt geblieben, trotz eines Azubi-Plus in Höhe von 3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dabei ist der Fachkräftemangel eh schon groß: auf dem Bau, in Pflege und Gastronomie, im Verkauf.

Trotz der schwierigen Lage gelingt es mancherorts, den Mangel zu lindern – weil zum Beispiel junge Menschen aus der Ukraine die Lücken füllen. Auch wenn sie sich das selbst vielleicht so nie vorgestellt haben.

„Das war nicht das, was ich im Sprachkurs gelernt habe“

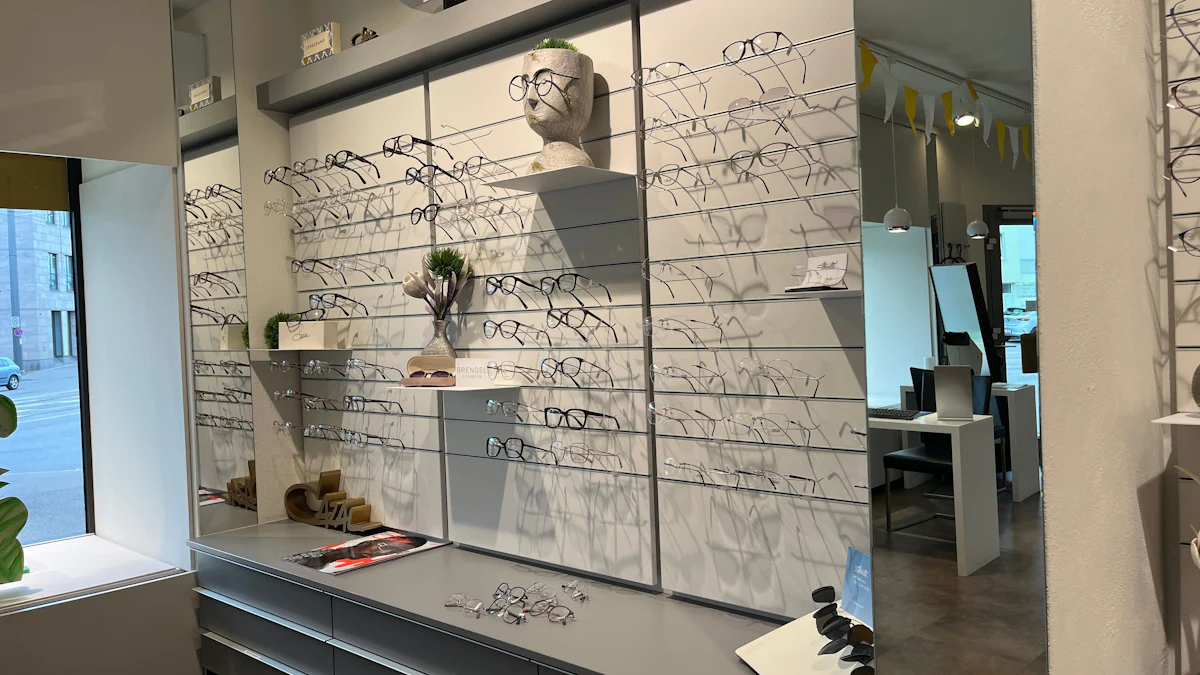

Anna möchte eigentlich Modedesignerin werden, einen eigenen Laden eröffnen. Trotzdem hat sie jetzt ihren ersten Tag bei Lemmer & Lemmer und lässt sich verschiedene Brillengläser erklären, Ein- und Mehrstärkenglas etwa, Gleitsichtglas und Bildschirmarbeitsplatzglas. Sie gibt zu, nicht alles zu verstehen. Doch das wird sich hoffentlich schnell ändern. Die Optikerausbildung ist für Nicht-Muttersprachler auch deshalb eine Chance, weil so viel kommuniziert werden muss: mit Kollegen, mit Kunden, am Telefon. Deutschlernen by doing.

Nataliia kann das bestätigen. Auch sie kommt aus der Ukraine. Man hört es der 22-Jährigen fast nicht mehr an. Bei Lemmer & Lemmer startet sie ins dritte Lehrjahr. Wenn man mit Kunden spreche, werde man lockerer, sagt sie, und habe immer weniger Angst zu sprechen. Schlechte Erfahrungen habe sie noch keine gemacht. Nur am Anfang sei es ein bisschen schwierig gewesen mit dem Dialekt, sagt sie und lacht: „Das war nicht das, was ich im Sprachkurs gelernt habe, wirklich nicht.“

Zehn Jahre Flüchtlingskrise

:Rückkehr ans Ende der Balkanroute

Niederbayern war 2015 der Schauplatz einer großen Wanderung, nirgendwo kamen mehr Geflüchtete an. Ein Besuch an den Hotspots und bei den Menschen, die damals mittendrin waren.

SZ PlusVon Andreas Glas (Text) und Sebastian Beck (Fotos)

Nataliia arbeitet in einer anderen Filiale als Anna, in Augsburg-Lechhausen, zusammen mit einer ebenfalls aus der Ukraine stammenden Gesellin. Florian Huber ist hier der Filialleiter. Er ist überzeugt vom Arbeitswillen seiner ukrainischen Mitarbeiterinnen. Es werde weniger gemeckert, findet Huber. Andere Azubis hätten in den vergangenen Jahren ihre Ausbildung abgebrochen oder die Probezeit nicht überstanden. Für die wenigsten sei Optiker ein Traumberuf.

„Man kann die Optik schwer verkaufen“, sagt Huber. Die Arbeitszeiten sind abhängig von den Ladenöffnungszeiten, die Gehälter unter denen in der Industrie. „Die meisten kommen, weil sie nichts anderes finden.“ Und stellten dann doch fest, dass der Job Spaß mache, eine gute Mischung sei aus Handwerk, Büro und Verkauf, mit etwas Mode und Stilberatung und eine sichere Bank: Laut Huber braucht fast jeder irgendwann im Leben eine Brille.

Tausende Handwerksbetriebe benötigen Nachfolger

Für Anna und Nataliia scheint das Optikerhandwerk eine zukunftssichere Wahl zu sein. Doch das könnte man im Moment über jeden Ausbildungsberuf sagen. In Bayern fehlt es an allen Ecken und Enden an Fachkräften, Schätzungen gehen branchenübergreifend von bis zu 80 000 aus, Standortkrise hin oder her. Als Gründe für den Azubi-Mangel gelten Akademisierung, unattraktive Arbeitsbedingungen, demografischer Wandel. Letzterer sorgt zudem dafür, dass in den nächsten Jahren Tausende Handwerksbetriebe altersbedingt neue Chefinnen und Chefs suchen werden.

Auch die Menschen aus der Ukraine können daran nichts grundsätzlich ändern. Trotzdem besetzen sie einige der Stellen, die sonst leer bleiben würden. Im bayerischen Handwerk starten in diesem Spätsommer rund 400 Ukrainerinnen und Ukrainer in den Beruf, sie stellen dort die drittgrößte Azubi-Gruppe aus EU-Drittstaaten, hinter Menschen aus Vietnam und Afghanistan. Insgesamt besitzen schätzungsweise rund 22 Prozent aller neuen Handwerkslehrlinge keinen deutschen Pass.

Fachkräftemangel

:Warum Münchner Metzger auf Azubis aus Vietnam setzen

Der Fleischereibranche fehlen die Lehrlinge – und damit ist die Zukunft vieler Betriebe bedroht. Ein ungewöhnliches Projekt holt nun junge Menschen aus Vietnam an die Wursttheken. Retten sie die Münchner Metzgereien vor dem Aussterben?

SZ PlusVon Catherine Hoffmann

Ohne sie wäre die Lage noch prekärer, auch in der Baubranche, die besonders viel Körpereinsatz erfordert. Bei der Firma Kutter aus Memmingen etwa kommen die 35 neuen Auszubildenden aus sieben Nationen. Personalreferentin Nicole Schmid sagt, es werde immer schwieriger, deutsche Azubis zu finden. Deshalb greife das Unternehmen auf eine Recruiting-Agentur zurück, die Menschen aus Usbekistan nach Deutschland vermittelt. Unter den Neuen sind auch zwei Ukrainer. Zwei weitere haben ihre Ausbildung bereits abgeschlossen. Dass das Baugewerbe für sie attraktiv ist, wundert Schmid nicht: „Die Ukrainer sehen, dass man ihr Land wiederaufbauen muss.“

Auf Umwegen zum Traumberuf

Einzelne Lehrstellen-Lücken könnten sich in den kommenden Wochen noch schließen; in viele Ausbildungen kann man auch mit Verspätung einsteigen. Trotzdem werden etliche Ausbildungsstellen frei bleiben. Manchmal liegt das aber nicht nur am Kandidatenmangel, sondern daran, dass beide Seiten einfach nicht zusammenfinden.

Oft sind die Interessenten minderjährig oder anderweitig an ihren Wohnort gebunden. Liegt die Lehrstelle zu weit weg und ist nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, scheidet sie also häufig aus. Manchmal sind Chefs unwillig, Bewerbern eine Chance zu geben, wenn diese nicht zu 100 Prozent ihren Vorstellungen entsprechen – etwa weil ihr Deutsch noch nicht ausreicht. Dazu halten sich Geschlechtervorstellungen hartnäckig. Den ersten Zahlen zufolge haben sich auch in diesem Jahr Frauen vor allem als (Zahn-)medizinische Fachangestellte und Kauffrauen für Büromanagement beworben. Männer interessierten sich dagegen meistens für die Berufsbilder Kfz-Mechatroniker, Fachinformatiker und Elektroniker.

Aber wenn sich alle auf die Sache einlassen, dann kann es doch irgendwie funktionieren. Und manchmal findet man seine Passion da, wo man sie gar nicht vermutet hätte. So auch in Augsburg: Nataliia wollte ursprünglich Konditorin werden. Nun ist sie fasziniert von der Augenoptik, möchte in Deutschland bleiben, vielleicht später mal den Meister machen. Besonders Fassungs- und Glasberatungen machten ihr Spaß, sagt sie. Es gebe noch so viel zu lernen. Optiker sei jetzt ihr Traumberuf.