Im zentralen Bereich des Leipziger Zoos sollen demnächst Asiatische Inselwelten entstehen, als letzte Baumaßnahme der seit 25 Jahren laufenden Umgestaltung zum Zoo der Zukunft. Die denkmalgeschützte Affeninsel wurde dafür bereits abgerissen. Ob die gleichermaßen denkmalgeschützte Vogelfreiflughalle, ein jahrzehntelang bei Besuchern beliebtes Gebäude und gleichzeitig ein herausragendes Meisterwerk der DDR-Nachkriegsmoderne, ebenfalls weichen muss, ist noch unklar. Über den im Juni bei der Stadt Leipzig eingegangenen Abrissantrag wurde bis zum Redaktionsschluss noch nicht entschieden.

Halong-Bucht am Elstermühlgraben

Es zeichnete sich seit Längerem ab, dass sich der Zoo und seine Architekten, nach im Randbereich des Geländes angesiedelten Baumaßnahmen wie dem Gondwanaland und dem im Bau befindlichen Feuerland für Robben und Pinguine, dem denkmalgeschützten Kerngebiet zuwenden würden. Zumal die grundlegende Umgestaltung bis zum 150. Geburtstag des Zoos 2028 abgeschlossen sein soll. Was hier genau passieren wird, war jedoch lange unbekannt. Denn der Zoo agiert, solange die Abrissgenehmigungen für die seinen Vorhaben im Weg stehenden Bauten noch nicht erteilt sind, hinter verschlossenen Türen.

Mittlerweile hängen davon im Zoo Visualisierungen aus: Im zentralen Bereich des Geländes soll auf mehreren Baufeldern eine von der vietnamesischen Halong-Bucht inspirierte Asiatische Insellandschaft mit ausgedehnten Wasserflächen und künstlichen Felsformationen entstehen. Das erste Baufeld erstreckt sich über die Fläche der alten Vogelvolieren, der früheren Bartaffen- und Pinguinanlage. Hier sind neue Volieren geplant. Dafür wurde im Sommer 2024 dem Abriss der meist nur Affeninsel genannten Bartaffenanlage nach monatelangen Verhandlungen zugestimmt. Sie ist bereits verschwunden. Die weiteren Baufelder sollen das Neue Vogelhaus mit Robbenküste, die Pelikanteiche und etliche weitere Tieranlagen umfassen: Filetstücke an der zentralen, noch unter Carl James Bühring angelegten Jason-Achse.

Massives Grün: Visualisierung der geplanten Inselwelten | Copyright: Zoo Leipzig, Peter Rasbach

Massives Grün: Visualisierung der geplanten Inselwelten | Copyright: Zoo Leipzig, Peter Rasbach

Zwischen 1924 und 1936 entstanden nach Entwürfen von Bühring, dem ehemaligen Leiter des Leipziger Hochbauamtes, im Zoo viele eindrucksvolle Bauten. Dabei wurden neben dem ehemaligen Dickhäuterhaus – mittlerweile umgestaltet zum Elefantentempel – und der hufeisenförmigen Bärenburg unter anderem auch die Antilopen- und Seehundanlage, die Raubtierterrassen und die beiden großen Vogelvolieren realisiert. Bühring gab dem Gelände eine klare Ordnung, indem er es in mehrere Bereiche aufteilte und dabei repräsentative Blick- und Wegebeziehungen schuf, wie die vom ehemals zentralen Schmuckplatz mit »Jason«-Plastik – mit zwei Stieren – aufs frühere Dickhäuterhaus zulaufende Jason-Achse. Diese Strukturen sollten während der DDR-Zeit mit zeitgemäßen Neubauten weiterentwickelt werden. Von den vielen damals geplanten Projekten wurde jedoch außer dem Neuen Vogelhaus, einem Menschenaffenhaus und den »Zoofenster« genannten Huftierfreianlagen am Rosental bis zur Wende nur wenig realisiert.

Neues Vogelhaus mit Freiflughalle

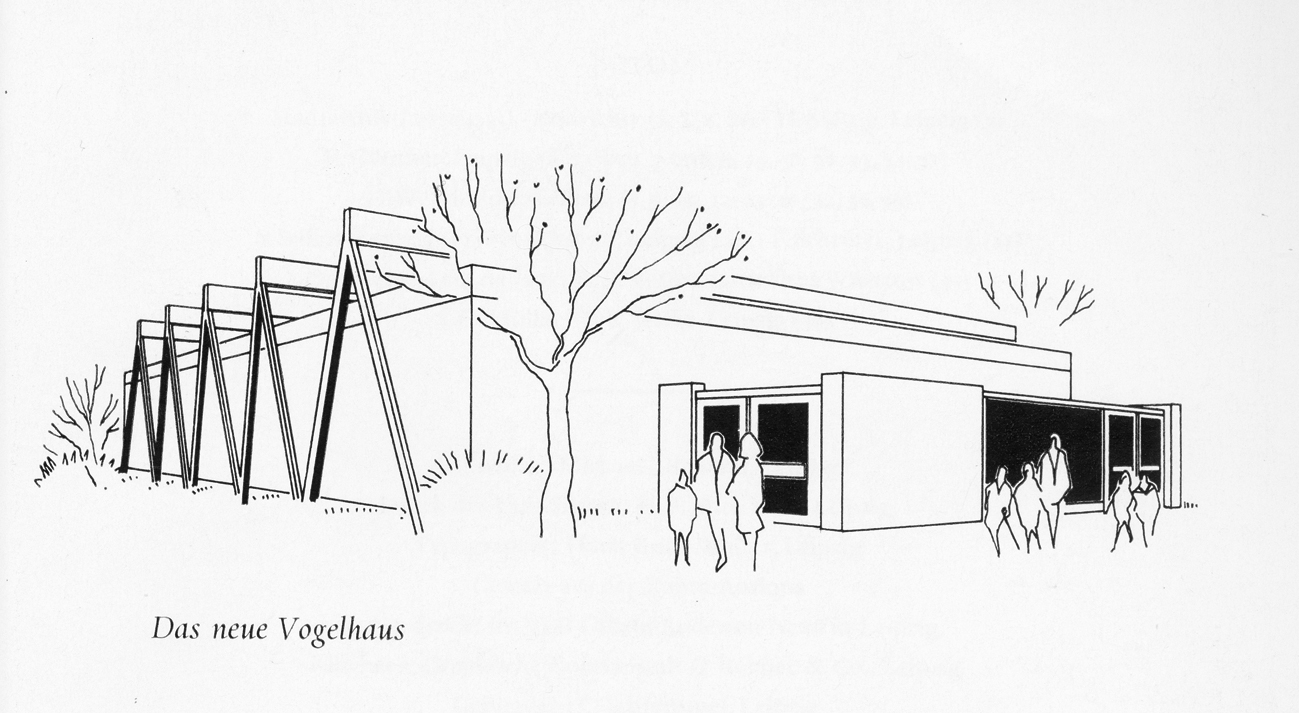

Das Neue Vogelhaus ist im vorderen Bereich teilweise aus dem 1934 errichteten Antilopenhaus hervorgegangen: einem eigenwilligen Klinkerbau, dessen Dach 1965 eingestürzt war. Der vom Leipziger Architekten Gert Rainer Grube entworfene, 1966–69 realisierte Erweiterungsumbau besteht aus einem Foyer mit Schaukästen und einer dahinter liegenden Vogelfreiflughalle. Sie sollte den Besuchern durch die üppige Vegetation ein möglichst naturnahes Bild der Lebensweise tropischer Vögel vermitteln.

Die Halle sollte im Inneren ohne Vorsprünge oder konstruktive Elemente auskommen, um keine unerwünschten Sitz- und Nistmöglichkeiten für die Vögel zu schaffen. Daher konzipierte Grube eine außerhalb des Gebäudes angeordnete Stahlkonstruktion mit fünf auf V-förmigen Stützen gelagerten Kastenträgern, von denen ein Glasdach abgehängt wurde. Diese spektakuläre Konstruktion verleiht dem Gebäude ein unverwechselbares Erscheinungsbild. Es nimmt bei den Umfassungswänden aber auch die traditionelle Klinkerbauweise des Zoos wieder auf und führt seine architektonische Linie weiter. Die rückwärtige Giebelwand der Halle besteht aus einer Glas-Beton-Strukturwand des Dresdner Künstlers Friedrich Kracht. Im vorderen Gebäudebereich wurden verglaste Volieren eingebaut. Den Eingang betont eine an der Wand angebrachte Tukan-Vignette, geschaffen von der Kinderbuch-Illustratorin Regine Heinecke, um auf die hier präsentierten Tiere aufmerksam zu machen.

Nach der Wende wurde der Zoologische Garten Leipzig 1993 als »Sachgesamtheit« auf die Liste der Kulturdenkmale gesetzt. Dies umfasst den kompletten Kernbereich mit den gärtnerischen Anlagen und etliche bedeutende, auch als Einzeldenkmal gelistete Tierhäuser unterschiedlicher Entstehungszeiten. Dazu gehören einige hochkarätige Bauten von Bühring sowie – als einziges explizit genanntes DDR-Objekt – die Vogelfreiflughalle.

Heute und morgen: Nachnutzung möglich? | Foto: Knut Müller

Zoobauten wurden immer wieder unterschiedlich konzipiert und gestaltet. Häufig spiegeln sie die zur jeweiligen Entstehungszeit aktuellen Vorstellungen der Tierhaltung und -präsentation wider. Bis zur Gründer- und Kaiserzeit dominierten enge Käfige, oft in »exotischen« Bauten im Kolonialstil. Ab dem frühen 20. Jahrhundert wurden immer mehr gitterlose Gehege mit versteckten Wassergräben für größere Tiergruppen realisiert. In den 1960ern entstanden erste Bauten, in denen das Publikum zwischen den Tieren flanieren und sie so aus unmittelbarer Nähe beobachten konnte. Parallel dazu gerieten die Käfige und kleinen Gehege der Menschenaffen, Raubkatzen und Bären in die Kritik. Dabei kam ab den 1970ern in den USA die Idee auf, Zootiere in einer ihrem natürlichen Umfeld nachempfundenen Umgebung zu präsentieren. Dies führte zu immer komplexeren und auch größeren Anlagen.

Zoo der Zukunft

Nach der Wende sanken die Besucherzahlen des Zoos rapide. 1997 übernahm der bis heute amtierende Direktor Jörg Junhold die Leitung und initiierte eine grundlegende Neuausrichtung. Diese führte zum vom Architekten Peter Rasbach konzipierten Masterplan Zoo der Zukunft, der 2000 beschlossen wurde. Er sieht die schrittweise Umgestaltung des Geländes in einen Erlebnispark mit unterschiedlichen Themenbereichen vor. Dabei müssen immer wieder historische Bauten weichen: Das ebenfalls von Grube entworfene Menschenaffenhaus mit VT-Faltendach wurde 1999 abgerissen, die denkmalgeschützte Kammgarnspinnerei an der Pfaffendorfer Straße folgte 2007. Sie musste dem Gondwanaland Platz machen. Da eine Umnutzung für Zoozwecke nicht möglich war, wurden bei den mehrjährigen Auseinandersetzungen mit den Denkmalbehörden letztendlich die Interessen des Zoos an der Weiterentwicklung seines Unternehmens gegen die Interessen des Denkmalschutzes abgewogen.

Etliche der denkmalgeschützten, um 1900 errichteten, nicht mehr für ihre ursprüngliche Funktion geeigneten Bauten rund um den Eingangsbereich wurden dagegen aufwendig saniert und teilweise umgenutzt: Das alte Affenhaus wurde für die Koalas umgebaut, das Raubtierhaus wurde zum Entdeckerhaus. Auch Bührings Bärenburg wurde als Kinderspielplatz erhalten.

Mittlerweile sind die Umgestaltungsmaßnahmen im denkmalgeschützten Kernbereich des Geländes angekommen. Die Planungsleistungen für die Asiatischen Insellandschaften wurden im Herbst 2023 ausgeschrieben. Dabei erhielt das in Oberhausen ansässige Büro Rasbach Architekten, das bereits den Masterplan erarbeitet hatte, den Zuschlag. Kurze Zeit später wurden die für die »Antragstellung der Abbruchanzeige« zuständigen Behörden eingebunden. Denn bereits beim Blick auf die Visualisierungen wird klar: Für das Tabula-Rasa-Projekt sollen alle Bauten des Areals abgebrochen werden. Die Behörden zeigten sich nicht einverstanden. Im Zuge der mittlerweile seit Dezember 2023 laufenden Gespräche wurde zwar eine Abrissgenehmigung für die nicht mehr genutzte Bartaffenanlage erteilt. Der Ausgang der Verhandlungen über das Neue Vogelhaus ist jedoch offen. Denn das Landesamt für Denkmalpflege Sachsen betont: »Die Vogelfreiflughalle ist ein wichtiges und gestalterisch eindrucksvolles Bauwerk der deutschen Nachkriegsmoderne von überregionaler Bedeutung.«

Der Blick der anderen: Perspektive aus der Volieren-Verglasunfg hinaus | Foto: Deutsche Fotothek / Erich Höhne

Da eine Erlaubnis zum Komplettabriss hinter verschlossenen Türen nicht zu erhalten war, stellte der Zoo am 6. Juni 2025 bei der Stadt einen »Antrag auf Erteilung einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung zur Beseitigung des Neuen Vogelhauses«. Dafür diente nun scheinbar die vermeintliche Nicht-Sanierbarkeit des Gebäudes, das wenige Wochen zuvor für die Öffentlichkeit geschlossen worden war, als Begründung. Eine daraufhin vom Landesamt in Auftrag gegebene Untersuchung geht dagegen weiterhin von der »Sanierbarkeit der Vogelfreiflughalle unter Beachtung der bauphysikalischen Aspekte der Konstruktion und mit verträglicher Nutzung aus«. Zudem hält das Landesamt »die Integration des Vogelhauses in die Umgestaltungspläne des Zoos weiterhin für möglich und für notwendig«. Daher wird der Zoo sicherlich aufgefordert werden, eine mögliche Integration des Gebäudes in die Planungen zu prüfen.

Fehlende öffentliche Debatten

Dazu erfolgte – aufgrund der spärlichen Auskünfte der beteiligten Akteure – keine öffentliche Debatte. Obwohl sich die Rahmenbedingungen und die Akzeptanz des mittlerweile seit 25 Jahren verfolgten Umgestaltungskonzeptes nicht nur in Bezug auf die Nachhaltigkeit und die Bewertung des überlieferten baukulturellen Erbes stark verändert haben. Zum Zeitpunkt der Entwicklung des neuen Masterplanes war das Konzept der Immersionslandschaften weltweit en vogue. Häufig zusammen mit dem aus Erlebnisparks bekannten Theming, bei dem sich Einzelbereiche bis zur Gestaltung der Bauten und den angebotenen Speisen speziellen Themen unterordnen. Nach der Wende ging es bei vielen Umgestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen auch darum, das DDR-Erscheinungsbild loszuwerden. Mittlerweile hat sich die Bewertung herausragender Bauten dieser Ära stark gewandelt. Aufgrund gestiegener Wertschätzung ruft der geplante Abriss denkmalgeschützter DDR-Bauten heutzutage deutlich mehr Kritik hervor.

Das »Zoo der Zukunft«-Konzept trug zur wiedergewonnenen Anziehungskraft des Leipziger Zoos maßgeblich bei. Denn es spricht – weil die Tiere nicht mehr in engen Gitterkäfigen gehalten werden – viele Besucher an. Im Gondwanaland gibt es mit Hängebrücken, Baumwipfelpfad und Bootsfahrt zudem Erlebniselemente. Das tropische Klima in der Halle unterstützt den Eindruck einer Exkursion in eine andere Welt.

Aufriss: Skizze des Gebäudes | Copyright: Zoo Leipzig

Aufriss: Skizze des Gebäudes | Copyright: Zoo Leipzig

Mittlerweile kommt an der Landschaftsimmersion jedoch immer mehr Kritik auf. Dabei geht es neben hohen Kosten, unbefriedigend ausgeführten Kunstfelsen und zu simplen, keinen richtigen dreidimensionalen Raum erzeugenden Landschaftskulissen auch um die Frage der fehlenden Transparenz dieser Inszenierungen: Denn die aktuellen Bedingungen der Tierhaltung und -züchtung bleiben weitestgehend unsichtbar.

Die Umgestaltung des Leipziger Zoos hat – laut MDR-Angaben – in den letzten 25 Jahren bereits rund 245 Millionen Euro gekostet, davon stammen 30 Prozent aus der Stadtkasse. Und die geplante, bislang nicht exakt eingepreiste Halong-Bucht-Nachbildung soll einen zentralen Bereich des Zoos komplett überschreiben mit einem Konzept, von dem man gar nicht weiß, wie lange es noch zeitgemäß ist.

Mögliche Nachnutzungen

Die begehbare Vogelfreiflughalle war zum Zeitpunkt ihrer Errichtung ein modernes und fortschrittliches Zoogebäude. Denn sie erweckte bei den Besuchern, bereits lange bevor sich filmkulissenartige, die Natur imitierende Tiergehege weltweit durchsetzten, den Eindruck, in einen tropischen Landschaftsraum einzutauchen. Die aus heutiger Perspektive relativ kleinen Abmessungen resultierten aus dem Wunsch, die Vögel aus nächster Nähe beobachten zu können. Daher war die Vogelfreiflughalle, weil man die Tiere hier schon immer ohne trennende Glasscheibe oder Gitter erleben konnte und einem die Vögel dabei teilweise geradezu über die Schulter flogen, von Anfang an sehr beliebt. Der Zoo möchte derartige Erinnerungen und daraus resultierende Debatten scheinbar unbedingt vermeiden, weil es – neben den von zahlreichen Fachleuten attestierten architektonischen Qualitäten – ein öffentliches Erhaltungsinteresse gibt.

Selbst wenn eine weitere Nutzung als Vogelhaus nicht möglich oder nicht gewünscht sein sollte, wären für das interessante Gebäude viele Möglichkeiten einer anderen Nachnutzung vorstellbar. Man kann nur hoffen, dass bei den anstehenden Abwägungsprozessen aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung des Zoos kein fragwürdiger Kompromiss eines minimalen Teilerhalts mit einer zur Pergola oder zum Torbogen degradierten Stahlrahmenkonstruktion übrig bleibt, bei dem der Rest der Halle verschwindet.