Kinoposter „Cover-up“

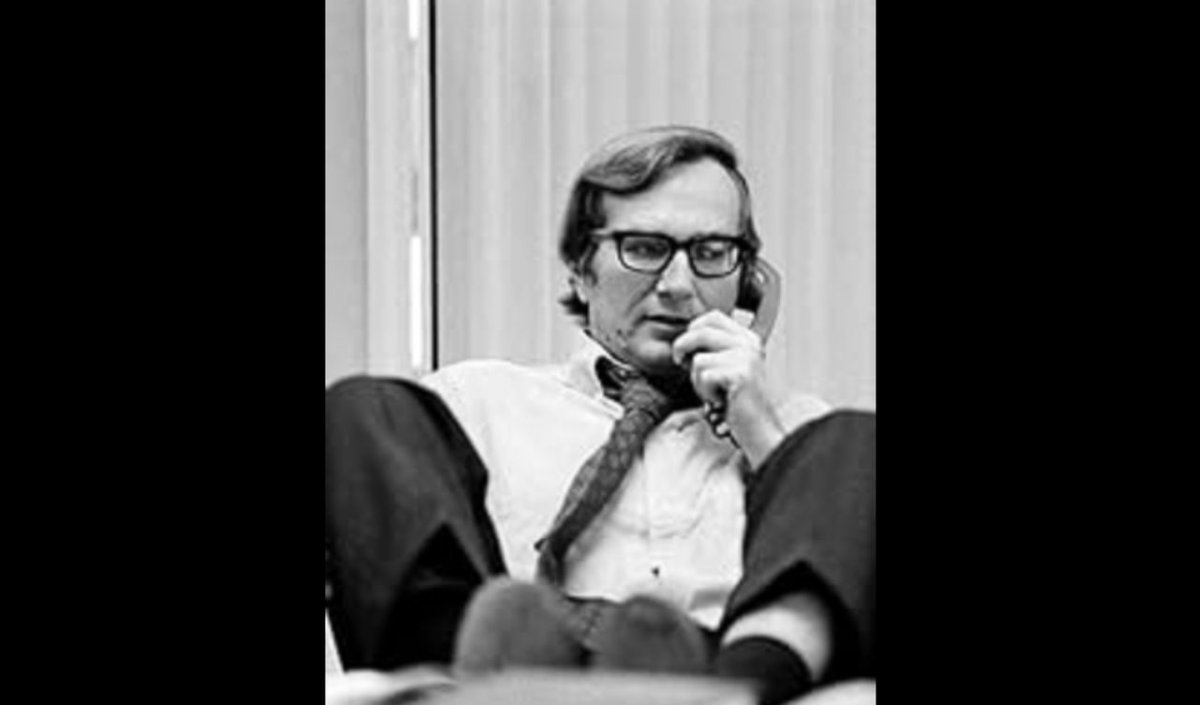

Seymour Hersh und seine Kunst des Zweifelns: Laura Poitras porträtiert den legendären Enthüller als streitbaren Chronisten einer pluralen Wahrheit.

The son of a bitch is a son of a bitch. But he’s usually right, isn’t he?. Der Hurensohn ist ein Hurensohn. Aber er hat meistens recht, nicht wahr?

Richard Nixon über Seymour Hersh

Irgendwann in diesem Film erzählt Seymour Hersh, Protagonist von „Cover-Up“, von seiner Begegnung mit Henry Kissinger, damals Sicherheitsberater der Richard-Nixon-Administration. Kissinger bittet den Journalisten, zu berichten, was er über Vietnam weiß, was er auf seiner exklusiven Reise gesehen hat (nur eine Handvoll seiner Kollegen hatte ein Visum erhalten).

Am Ende seines langen Berichts, in dem Hersh recht positiv über die Kampfmoral des Vietkong referiert hatte, nimmt Kissinger den Telefonhörer ab und sagt laut zu einem Gesprächspartner, dieser Mann wisse über Vietnam mehr als die CIA.

„Ich war verblüfft! Ich konnte nicht glauben, dass Kissinger dachte, ich könnte so einen riesigen Schwachsinn glauben“, sagt Hersh in die Kamera von Laura Poitras und ihrem Co-Regisseur Mark Obenhaus.

Der Journalist ließ sich nicht täuschen – genauso wenig wie er sich von den Vertuschungsversuchen des Massakers von My Lai, der Korruption der großen US-Konzerne, der Folter im Gefängnis Abu Ghraib im Irak oder von den ukrainischen Schuldzuschreibungen in Bezug auf die Sprengung von „North Stream 2“ blenden ließ.

Lesen Sie auchMehr anzeigenWeniger anzeigen

Immer noch bereit, in den Kampf zu ziehen

Mit „Cover-Up“, der außer Konkurrenz bei den 82. Filmfestspielen von Venedig präsentiert wurde, kehrte Laura Poitras nach ihrem Goldenen Löwen von 2022 an den Lido zurück.

Anhand der Karriere (und teilweise auch des Lebens) eines der größten investigativen Journalisten der USA, Seymour Hersh, rekonstruiert durch die exklusive Einsicht in dessen persönliches Archiv, setzt „Cover-Up“ Poitras‘ Arbeit an einer Gegengeschichte der Vereinigten Staaten – und darüber hinaus – fort.

Im ständigen Wechselspiel von Vertuschung und Aufdeckung, von geforderter Transparenz und beanspruchter Undurchsichtigkeit, wird die jüngere Vergangenheit der USA erzählt, die zugleich den Keim der Gegenwart birgt.

Denn wir sehen, wie jene globale Überwachung entsteht, die, oft im Namen der Sicherheit, jeden Raum der öffentlichen wie der privaten Sphäre durchdringt.

Ein Konflikt, der heute zentral geworden ist, während Seymour Hersh immer noch bereit ist, in den Kampf zu ziehen – wenn auch auf einem anderen Schlachtfeld, das inzwischen vom Printmedium über Magazine bis hin zu Substack reicht.

Wahrheit und Schlagseite

Der Hersh, der hier erscheint, ist integer, lustig, und oft allzu selbstbewusst. Dieser Film ist grundsätzlich sehr gut. Denn er zeigt uns den Menschen neben der Berühmtheit und er erzählt vieles Wichtige.

Zugleich aber ist er auch nicht kritisch genug; denn er stellt den Moralismus des Mannes nicht infrage, und er stellt auch seine Selbstgerechtigkeit nicht infrage.

Der Film ist kritisch, wenn es um Laura Poitras reichlich übertriebene Vorstellungen von „sauberem Journalismus“ geht; also etwa an dem Punkt, wo Hersh manchmal nur eine einzige Quelle für seine Aussagen hat, und nicht acht – worauf Hersh ein bisschen spöttisch auf die Interviewfragen antwortet und sinngemäß sagt: „So ist das eben und manchmal ist ein einziger, mit dem man 20 Jahre zusammenarbeitet, zuverlässiger als neun Leute, die man nicht kennt.“

Weniger zum Thema gemacht wird die Tatsache, dass die Wahrheit vielleicht nicht immer das einzige ist, um das es geht. Und dass es oft mehrere Wahrheiten einer Sache gibt. Der Film macht auch nicht zum Thema, dass man die eine Wahrheit mit der anderen Wahrheit in eine Relation setzen muss.

Natürlich wird etwas nicht unwahrer dadurch, dass es aus dem Zusammenhang gerissen wird, und dadurch, dass über Ursachen und Wirkungen einer Handlung oder Unterlassung nicht nachgedacht wird.

Aber natürlich ist etwas, das der Öffentlichkeit ohne solche Zusammenhänge dargestellt wird, auch nicht „die ganze Wahrheit, und nichts als die Wahrheit“. Sondern es hat eine Schlagseite. Es ginge also um die Einsicht, dass alles eine Schlagseite hat, und dass es die wirklich volle Wahrheit eben nicht gibt.

Das Handwerk der Journalisten

Ein zweiter Aspekt ist auch noch der: Die Journalisten in Venedig sehen einen Film über einen Journalisten. Sie feiern den Film und vor allem den Journalisten. Sie sind aber selbst alle Journalisten. Fair enough.

Aber wie spiegelt sich das Handwerk, das gefeiert wird, in der eigenen Arbeit der Berichterstatter? Sind sie so kompromisslos wie Hersh? Sind sie so moralisierend?

Verteidigung der Pluralität

„Cover-Up“ stilisiert Seymour Hersh nicht zum Heiligen, auch wenn die Regisseure ihn mit sichtbarer Bewunderung betrachten.

Seine Irrtümer, seine Fehltritte bleiben nicht ausgespart. So etwa, als er überzeugt war, die Liebesbriefe zwischen JFK und Marilyn Monroe in den Händen zu halten – die sich später als Fälschungen herausstellten.

Die Figur des Protagonisten streift in manchen Momenten sogar die Ambivalenz. An einer Stelle fragt Poitras Hersh: „Was bedeutet es, wenn sich ein Hinweis einer Quelle von ihm als falsch herausstellt?“ Antwort: „Dass ich zwanzig Jahre lang mit einer Person gearbeitet habe, der ich nicht trauen konnte“, antwortet der Journalist.

Ein solcher Satz offenbart, dass es sowohl im Dokumentarfilm als auch im investigativen Journalismus von Hersh nicht um die absolute Wahrheit geht, sondern um die Möglichkeit, sie gemeinsam zu konstruieren.

Wofür Hersh kämpft – und wofür Poitras und Obenhaus kämpfen – ist nicht die Wahrheit allein; es ist die Pluralität der Erzählungen und Sichtweisen.

Zum Feind wird somit der Versuch, ein Monopol der Erzählung zu errichten, und zum größten Verbrechen, das Erzählen zu verhindern.