Er ist 92 Jahre alt und immer noch für eine Überraschung gut: der italienische Künstler Michelangeo Pistoletto. Der als „Mann mit den Spiegeln“ bekannte Maler, Aktions- und Objektkünstler arbeitet mit zeitgenössischer Medientechnik und hat begonnen, Künstliche Intelligenz einzusetzen – mit verblüffend interessanten Ansätzen und brandaktuellen Ergebnissen.

Auf den ersten Blick ähnelt „Girl Photographing a QR Code“ von 2021 noch sehr seinen früheren Werken. Nur dass die auf der Spiegelfläche fixierte Figur ein Smartphone hält, als ob sie ein Selfie machen wolle. Doch statt in ihr Selbstbildnis blickt sie in einen QR-Code. Eine Kritik an der Bilderflut unserer Zeit? Wer den Code scannt, gelangt in das Metaverse von Michelangelo Pistoletto und begleitet ihn auf einem Rundgang durch seine Ausstellung.

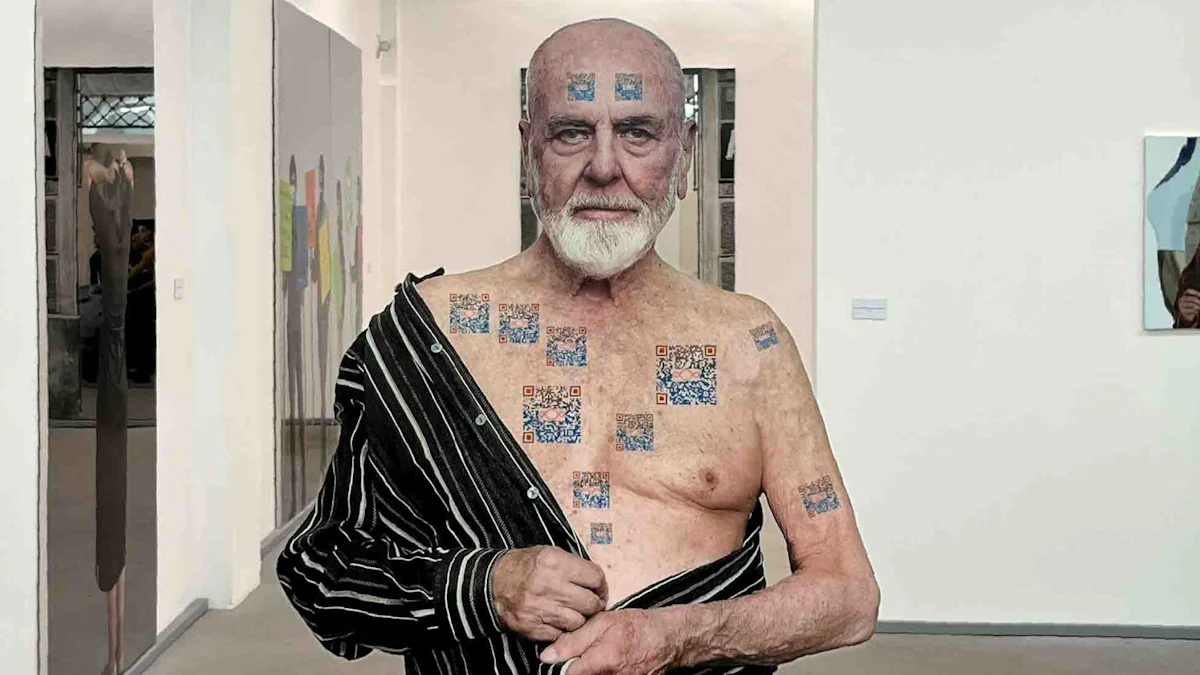

Bei einem weiteren, etwas später entstandenen Werk montierte er in einen Schnappschuss seines eigenen Porträts Tattoos mit zwölf QR-Codes, die, wie er selbst sagt, „prägende Momente meines Lebens widerspiegeln und so meine Erinnerung an mich selbst in der Raum-Zeit des Spiegelbildes erweitern“.

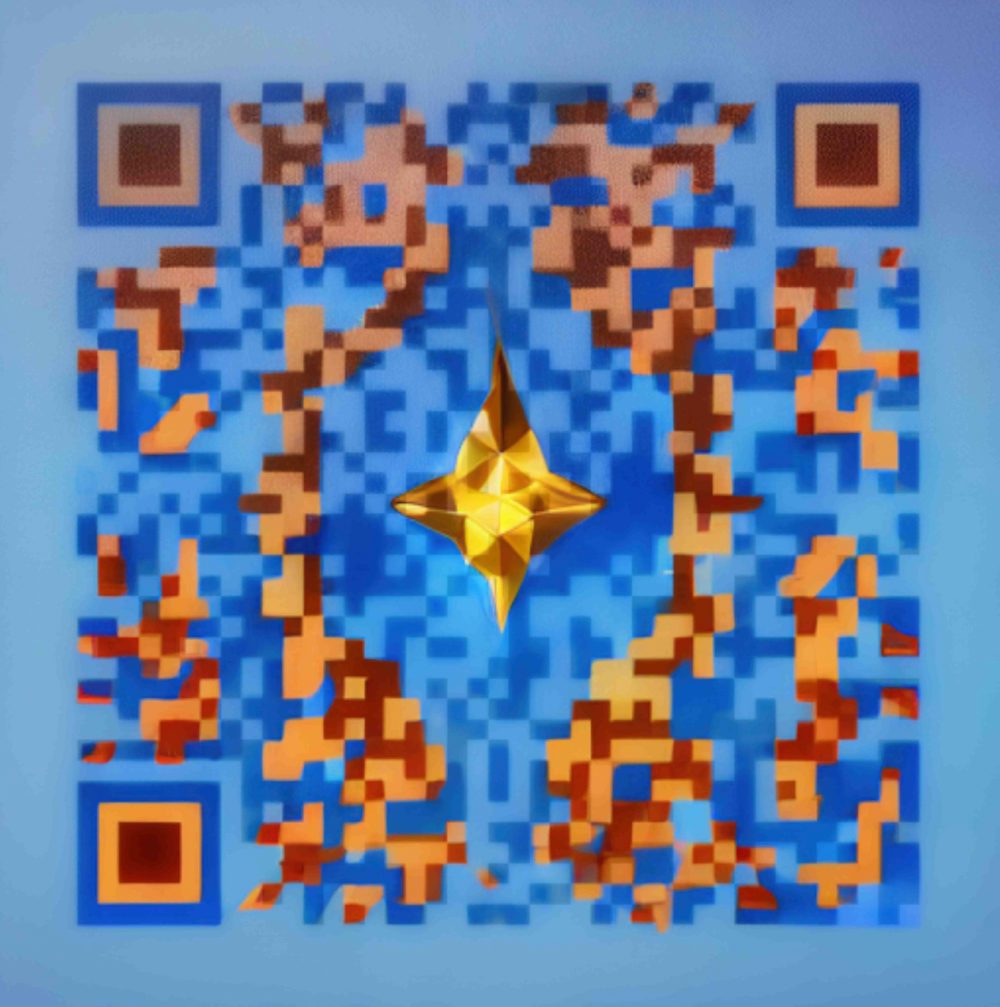

Selbst bei Abbildungen funktioniert das Einlesen des QR-Codes: Im Werk A aus der Serie „Michelangelo Pistoletto & AI“ geht es um Autorenschaft und Authentizität. (Foto: Michelangelo Pistoletto / Courtesy Galerie Tanit Munich)

Selbst bei Abbildungen funktioniert das Einlesen des QR-Codes: Im Werk A aus der Serie „Michelangelo Pistoletto & AI“ geht es um Autorenschaft und Authentizität. (Foto: Michelangelo Pistoletto / Courtesy Galerie Tanit Munich)

Der Knaller sind aber seine neuen Werke: die „QR Code Possessions – Michelangelo Pistoletto & AI“. Fünf Prints auf Leinwand im Format 135 auf 135 Zentimeter, die wie abstrakte Malereien wirken. Sie zeigen überdimensionale QR-Codes, die sich wie alle anderen mit dem Smartphone tatsächlich einlesen lassen.

Jedes Werk führt zu einem Link seiner Denkfabrik „Cittadellarte“, wo die künstliche Intelligenz Stellung nimmt zu Pistolettos Fragen. Wie in einem Interview mit Chat-GPT befragt er die KI beispielsweise zur Authentizität von Autorenschaft. Wie die KI das Verhältnis von Kunst und KI bewertet. Bis zu der Frage aller Fragen: Kann ein Künstler nach dem Tod mithilfe Künstlicher Intelligenz über- und weiterleben?

YouTubeDie SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von YouTube angereichert

Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen.

Inhalt jetzt laden

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz.

Es wirkt so simpel wie faszinierend, wie ein Künstler, der 92 ist – also in einem Alter, in dem andere sich nicht selten schwertun, überhaupt ein Smartphone zu bedienen –, klassische Malerei mit KI zusammendenkt. Und zu solch überzeugenden Lösungen gelangt. Lösungen übrigens, die derzeit unter dem Titel „Meta Connections“ in der Galerie Tanit in München zu sehen sind.

Aber Michelangelo Pistoletto, geboren 1933 im Piemont, war immer schon experimentierfreudig. In den Sechziger- und Siebzigerjahren fiel er vor allem durch Performances und Kunstaktionen auf. Und durch Materialien, die armselig, schäbig, pover waren: legendär seine „Venus in Lumpen“. Als der Kurator Germano Celant 1967 mit seiner Ausstellung in Genua den Begriff der Kunstrichtung „Arte Povera“ prägte, war Pistoletto neben Anselmo, Boetti, Kounellis und Merz einer der ausstellenden Künstler.

Pistoletto hat viermal an der Documenta in Kassel teilgenommen, stellte etwa ein Dutzend Mal auf der Biennale in Venedig aus. Aktuell ist er mit einer Allegorie auf die Zukunft Venedigs im Wasser auch auf der Architektur-Biennale zu sehen. 2003 erhielt der Künstler den Goldenen Löwen für sein Lebenswerk. 2013 folgte der japanische Praemium Imperiale, der sich als eine Art „Nobelpreis der Künste“ versteht. Und in diesem Jahr wurde Pistoletto von der Gorbatschow-Stiftung tatsächlich für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen.

Porträt

:Aufgeben ist nicht ihr Ding

Naila Kettaneh-Kunigk gründete vor 50 Jahren die Galerie Tanit für zeitgenössische Kunst in München und unterhält seit 15 Jahren einen Ableger in Beirut. Bei der großen Explosion vor zwei Jahren im Hafen der libanesischen Hauptstadt wurde die Galerie zerstört, sie und ihre Mitarbeiter entgingen nur knapp der Katastrophe. Ein Neuanfang zum Jubiläum.

Seine Arbeiten aus den Sechzigerjahren sind gealtert, wirken aber nicht veraltet. Aus Anlass seines 70. Geburtstags vor bald einem Vierteljahrhundert nannte ihn das SZ-Feuilleton einen „Eulenspiegel der Kunst“.

Die schon erwähnte Denkfabrik und Kunststadt „Cittadellarte“ gründete Pistoletto, der schon immer nicht nur Künstler, sondern auch Kunsttheoretiker war, 1996 in einer ausrangierten Textilfabrik seiner Geburtsstadt Biella. Dorthin lädt er Künstler und Wissenschaftler aller Art ein, um sich auszutauschen, kreative Ressourcen und innovative Ideen zu erforschen und miteinander weiterzuentwickeln. Die Stipendien und Projekte finanziert er durch seine eigene Stiftung.

Der Titel „der Mann mit den Spiegeln“, der lebensgroße Siebdrucke von Passanten auf Spiegelflächen klebte, bleibt an ihm kleben. Es ist ein Spiel mit dem Betrachter, der sich nicht nur als Konsument, sondern als Teil des Kunstwerks wiederfindet. Vor Jahrzehnten war das ein gesellschaftspolitisches Statement. Heute laufen ähnliche Arbeiten unter dem Label „immersive Kunst“. Michelangelo Pistoletto war irgendwie schon immer seiner Zeit voraus.

Michelangelo Pistoletto: Meta Connections, Galerie Tanit München, Reisingerstraße 6, bis 2. Oktober