„Plus ça change, plus c’est la même chose“ – oder, um das Bonmot des französischen Journalisten Alphonse Karr ins zeitgenössische Deutsche zu transferieren: Die Kulissen mögen zwar anders aussehen als vorher, aber die Bühne bleibt unverändert. Als Karr diese Worte im Jänner 1849 schrieb, war die Zeitung, die Sie in den Händen halten (sei es als bedrucktes Papier, sei es als mobiler Bildschirm), gerade einmal sechs Monate alt – und Frankreich die Zweite Republik, die ihre Staatschulden von knapp 35 Prozent des BIPs (diese Zahl stammt von Wirtschaftshistorikern der Federal Reserve Bank of Chicago) dank umsichtiger Fiskalpolitik gut im Griff hatte. In den darauffolgenden Jahrzehnten folgten die französischen Finanzen allerdings einem Pfad, der heute besser als das frugale Frankreich von anno dazumal bekannt ist: außer Rand und Band geratene Staatsausgaben, die den Schuldenstand Ende der 1880er-Jahre auf 113 Prozent des BIPs explodieren ließen.

Wenn Ihnen die letztgenannte Prozentzahl irgendwie bekannt vorkommen sollte, so ist das kein Zufall: Per Ende 2024 belief sich die Verschuldung des französischen Staatshaushalts ebenfalls auf 113 Prozent der Wirtschaftsleistung. Der große Unterschied zu damals ist allerdings, dass die aktuellen Schulden nicht Kriegen, der Erhaltung von Kolonien und Megainvestitionen ins Eisenbahnnetz geschuldet sind, sondern vor allem einem Sozialbudget, an dem sich bis dato so gut wie alle Präsidenten der (mittlerweile) Fünften Republik die Zähne ausgebissen haben.

Als Letzter reiht sich Emmanuel Macron in diese ehrenvolle Tradition ein. Nachdem sein Premier, François Bayrou, einen Budgetentwurf 2026 vorgelegt hatte, der – wenn auch zaghafte – Sparbemühungen im Gesamtausmaß von 44 Mrd. Euro erkennen ließ, wurde er am vergangenen Montag von der Assemblée aus dem Premiersamt hinauskomplimentiert. Wie es nun mit dem Etat weitergehen soll, ist offen, denn der Widerstand gegen Eingriffe in als sakrosankt empfundene Privilegien (etwa den Pensionsantritt mit 64 Jahren) ist mehrheitsfähig – und die Macronisten im Parlament in der Minderheit.

Wen die französischen Besitzstandswahrer allerdings nicht hinauskomplimentieren können, sind die Finanzmärkte. Mit einem Zinssatz von knapp 3,5 Prozent für Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit muss der französische Staat für die (Re-)Finanzierung seiner Schulden derzeit um rund 80 Basispunkte, sprich 0,8 Prozent, mehr zahlen als Deutschland – und zehn Basispunkte mehr als der einstige Euro-Watschenmann Griechenland, was die Schmach umso schmerzhafter macht.

Das aktuelle Zinsniveau legt jedenfalls nahe, dass Frankreich nicht mehr zum stabilen Kern der Eurozone gezählt wird, sondern zur instabilen Peripherie. Derzeit müssen von den großen Mitgliedern der Währungsunion nur die Italiener mehr zahlen – die zwar mit einem Gesamtschuldenstand von zuletzt 135 BIP-Prozent vor Frankreich liegen, aber im Gegensatz zu den Franzosen die laufenden Ausgaben besser unter Kontrolle haben. Während die EU-Kommission für Paris heuer ein Defizit von 5,6 Prozent des BIPs erwartet, sind es in Rom „nur“ 3,3 Prozent.

»Wenn die Haushaltsdefizite nicht deutlich runterkommen, würden die französischen Staatsschulden relativ zur Wirtschaftsleistung in zehn Jahren auf rund 150 Prozent steigen. Dann wäre Frankreich nahe an der für Italien erwarteten Staatsschuldenquote.«

Jörg Krämer

Chefvolkswirt Commerzbank

Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank, sieht die französische Regierung – wie auch immer sie zusammengesetzt sein mag – am Zug. „Offenbar befürchten die Anleger, dass es im französischen Parlament weiter keine Mehrheit für eine Sanierung der Staatsfinanzen geben wird. Aber wenn die Defizite nicht deutlich runterkommen, würden die französischen Schulden relativ zur Wirtschaftsleistung in zehn Jahren auf rund 150 Prozent steigen. Dann wäre Frankreich nahe an der für Italien erwarteten Staatsschuldenquote“, sagt Krämer zur „Presse“.

Doch zurück zu den vorhin erwähnten „Spreads“ – also den Unterschieden bei der Verzinsung von Staatsanleihen mit gleicher Laufzeit. Mit Zinsen von zuletzt gut 2,6 Prozent mag Deutschland zwar besser dastehen als Frankreich, aber im Vergleich zu den letzten Jahren ist das trotzdem ein veritabler Anstieg: Im September 2015 mussten Investoren mit einer Verzinsung von gerade einmal 0,65 Prozent vorliebnehmen. Und im August 2019 erreichten die deutschen Zehnjahreszinsen ihren absoluten Tiefpunkt, und zwar mit minus 0,65 Prozent. Anders ausgedrückt: Vor genau sechs Jahren mussten Investoren für das Privileg, dem deutschen Staat Geld leihen zu dürfen, Geld rausrücken.

Hätte, hätte, Fahrradkette

Wäre die Bundesregierung schon damals zur Einsicht gelangt, dass die Bundesrepublik einen dreistelligen Milliardenbetrag in ihre Verteidigung und in die über weite Strecken zerbröselte (Verkehrs-)Infrastruktur investieren muss, dann würde der deutsche Staatssaldo heute anders, sprich besser aussehen. Der einzige, wenn auch schwache Trost: Mit ihrer späten Einsicht sind die Deutschen in guter Gesellschaft. Denn in fast allen westlichen Industrienationen kennen die Schuldenpegel derzeit nur eine Richtung – nämlich nach oben. Wenn selbst auf dem japanischen Anleihenmarkt, der seit dem Platzen der Immobilienblase Anfang der 1990er-Jahre als „Witwenmacher“ bekannt war (weil er Anleger, die auf steigende Zinsen spekulierten, ins Unheil trieb), heute knapp 1,6 Prozent zu holen sind, dann liegt es auf der Hand, dass ein globaler Paradigmenwechsel stattgefunden hat. Die USA, die für ihre Zehn-Jahres-Treasuries mit zuletzt knapp über vier Prozent höhere Zinsen als Frankreich bereitstellen mussten, runden dieses Bild ab. Von Großbritannien mit 4,6 Prozent ganz zu schweigen.

Was genau ist passiert? Die Antwort auf diese Billionenfrage hat drei Aspekte: einen strukturellen, einen globalen und einen politischen.

Fangen wir mit der Struktur an. Vereinfacht ausgedrückt wiegt der Schuldendienst heute schwerer, weil Geld nicht mehr so billig wie noch vor einigen Jahren ist. Als in den USA 2008 die Subprime-Krise explodierte und das globale Finanzsystem ins Wanken geriet, pumpten Notenbanken bis dahin präzedenzlose Mengen an Liquidität in die Geldkreisläufe, um einen Infarkt zu verhindern, und drückten ihre Leitzinsen in Richtung null – was in weiterer Folge das staatliche Schuldenmachen verbilligte. Unter diesen Bedingungen (deutlich mehr Geld jagt einer marginal gestiegenen Menge an Waren und Dienstleistungen hinterher) hätte die Inflation eigentlich rasch anziehen müssen – was sie aber nicht (bzw. nicht flächendeckend) tat.

Doch kein neues Zeitalter

Dieser Umstand führte zu Spekulationen über den Anbruch eines neuen Zeitalters, in dem sich Regierungen straflos bis über beide Ohren verschulden können, weil es weltweit zu viele Ersparnisse gebe, die günstig angezapft werden könnten. Die Theorie von dieser sogenannten Sparschwemme (Savings Glut) wurde in der Zwischenzeit insofern falsifiziert, als dieses Kapital nicht unbedingt den Emittenten von Staatsanleihen zur freien Verfügung stehen muss, weil es sich auch attraktivere Anlageformen suchen kann – zum Beispiel US-Hightech-Aktien, Gold oder andere Vermögenswerte.

Und dieser Sinneswandel hängt auch mit einer anderen Weichenstellung zusammen: nämlich bei den Pensionsversicherungen, die einen separaten Wandel vollziehen bzw. vollzogen haben – weg von leistungsorientierten und hin zu beitragsorientierten Pensionsplänen. Was der Solvenz der Pensionssysteme zuträglich ist, hat einen Nebeneffekt: Wenn die Pensionshöhe nicht mehr garantiert werden muss, verringert sich für die Versicherer die Notwendigkeit, die Beiträge ihrer Kunden in fixverzinsliche Produkte (etwa Staatsanleihen) zu investieren.

Während also die Pensionsversicherungen weniger Anleihen halten müssen, wollen die Staaten mehr Anleihen begeben. Denn die strukturellen Ausgaben, die mit der Überalterung der westlichen Gesellschaften zusammenhängen, sprich Pensionen und Gesundheit, steigen überall an – selbst in den USA, die nicht unbedingt als Wohlfahrtsstaat bekannt sind, muss ein immer größerer Teil des Budgets herangezogen werden. Dass die Entwicklung in den Vereinigten Staaten derart dramatisch erscheint, hat allerdings damit zu tun, dass in der OECD-Statistik, die den Daten zugrunde liegt, nicht nur staatliche, sondern auch private Sozialausgaben inkludiert sind. Und diese (vor allem die Krankenversicherungskosten) sind in den USA in den letzten Jahren regelrecht explodiert. Ohne die privaten Ausgaben wären es knapp 23 Prozent des US-BIPs. Das ist zwar niedriger als in allen anderen westlichen Industrienationen, aber bloß dreieinhalb Prozentpunkte unter Spanien und Italien – wo die öffentlichen Gesundheitssysteme besser und flächendeckenderer als in den USA performen.

Immer schwerer wiegen zudem die Kosten des Klimawandels, sprich die Beseitigung der durch Feuer, Wasser und Dürre verursachten Schäden. Hier ist Europa als der sich am schnellsten erwärmende Kontinent besonders gefordert – ebenso wie bei der Verteidigung vor einem revanchistischen Russland, das seine Grenzen in Richtung Westen verschieben will. Die Folge? Steigende Zinsen bei höheren Defiziten.

Rückkehr der Inflation

Der zweite Grund: Dass die Zinsen steigen, hat auch mit der Rückkehr der tot geglaubten Inflation zu tun. Und diese Rückkehr vollzog sich in drei Etappen. Nach der Subprime-Krise legten zuerst Vermögenswerte (beispielsweise Immobilien, aber auch Kunst) im Lauf der 2010er-Jahre zu. Die zweite Inflationsstufe wurde 2020 durch die Coronapandemie gezündet, als die Regierungen abermals zusätzliches Geld in ein System pumpten, das eine gleichbleibende bzw. sogar schrumpfende Menge an Waren und Dienstleistungen bereitstellte – was sich nach dem Ende der Lockdowns in steigenden Preisen für Flüge oder Restaurantbesuche manifestierte. Nach Berechnungen der Europäischen Zentralbank kletterten die Staatsausgaben in der Eurozone von 46,9 Prozent des BIPs 2019 auf 52,6 Prozent 2020.

Der dritte Schlag erfolgte 2022 nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, der in Europa die bis dato günstig aus Russland bezogene Energie massiv verteuerte – und erneut staatliche Subventionen zur Folge hatte. Nach Angaben der EU-Kommission gaben die EU-Staaten in diesem Jahr insgesamt 397 Mrd. Euro für Energiesubventionen aus – 2021 waren es lediglich 213 Mrd. Euro gewesen.

Hierzulande hat sich spätestens zu diesem Zeitpunkt eine Lohn-Preis-Spirale (bzw. Preis-Lohn-) verfestigt. Den Reigen aus hohen Lohnabschlüssen und im EU-Schnitt überdurchschnittlich hohen Preissteigerungen (etwa in der Gastronomie) hat die Regierung noch immer nicht im Griff. Im Gegenteil: Die Maßnahmen, die Bund und Länder zuletzt ergriffen haben, um die im Lauf der letzten Krisenjahre angehäuften Schulden abzuschmelzen (Stichwort: Gebührenerhöhungen), tragen weiter zur Teuerung bei.

Spendierhosen überall

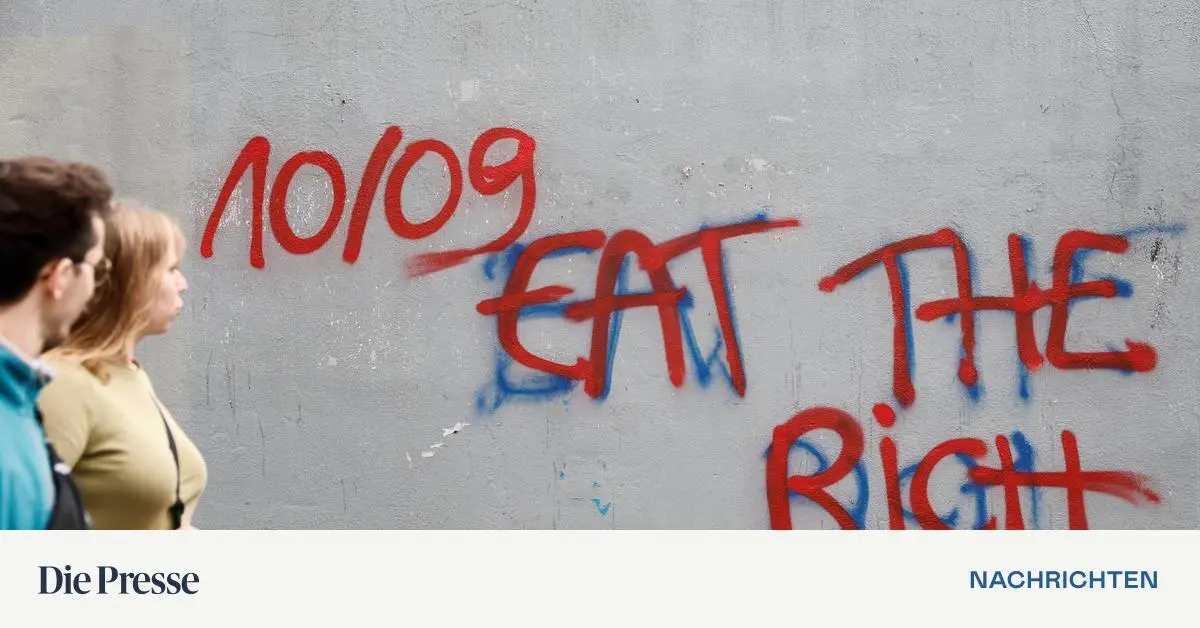

Damit wären wir beim dritten, politischen Grund für steigende Schulden angelangt: einer toxischen Kombination aus dem bereits erwähnten, tatsächlich gestiegenen öffentlichen Investitionsbedarf und teils überhöhten, teils jenseitigen Versprechen der Parteien an ihre verunsicherten Wählerschaften. Das gilt nicht nur für den linken Teil des politischen Spektrums, in dem die Spendierhosen seit jeher tiefere Taschen hatten, sondern auch für die nationalpopulistische Rechte. Etwa in Deutschland, wo die Wahlgeschenke der AfD die deutschen Steuereinnahmen laut Berechnungen des DIW Berlin um 181 Mrd. Euro schmälern würden – pro Jahr. In Frankreich summierte der Thinktank Ifrap die Kosten der Reformvorschläge des Rassemblement National von Marine Le Pen auf „lediglich“ 14 Mrd. Euro pro Jahr – was angesichts der Nervosität auf den Anleihenmärkten ausreichen dürfte, um den französischen Schuldendienst weiter zu verteuern.

Was dann passieren kann, lässt sich anhand der jüngeren britischen Geschichte demonstrieren. Als die (zumindest dem Parteinamen nach) konservative Premierministerin Liz Truss Anfang Oktober 2022 einen populistischen Schwenk hinlegte und massive Steuersenkungen ankündigte, brachte sie damit das britische Pensionssystem an den Rand des Ruins, da internationale Investoren aufgrund der nicht gegenfinanzierten Steuerversprechen höhere Zinsen für britische Schuldscheine verlangten. In weiterer Folge musste die britische Notenbank mit 65 Mrd. Pfund intervenieren, um den Anleihenmarkt zu beruhigen. Und Truss trat am 20. Oktober zurück.

»Der Euroraum kann ein sicherer Hafen werden, wenn die Politiker endlich ihre Hausaufgaben machen. Damit meine ich solide Staatsfinanzen, gute Rahmenbedingungen für die Unternehmen und die Fähigkeit, sich militärisch selbst zu verteidigen. «

Jörg Krämer

Chefvolkswirt Commerzbank

„Wir haben es in der Hand“

Gibt es einen Ausweg aus dem Schlamassel? Ja, aber nicht ohne harte Reformarbeit. „Der Euroraum kann ein sicherer Hafen werden, wenn die Politiker endlich ihre Hausaufgaben machen. Damit meine ich solide Staatsfinanzen, gute Rahmenbedingungen für die Unternehmen und die Fähigkeit, sich militärisch selbst zu verteidigen. Wir haben es in der Hand“, resümiert Commerzbank-Chefvolkswirt Krämer. Nachdem sich die äußeren Faktoren, die zusätzlichen Druck auf die Haushalte erzeugen, nicht wegwünschen lassen, muss die Resilienz aus dem Inneren kommen.

Wie groß ist der Konsolidierungsbedarf? Für Frankreich geht Krämer davon aus, dass „das Haushaltsdefizit in Richtung drei Prozent fallen“ müsste, um das Verhältnis der Staatsschulden zum Bruttoinlandsprodukt mittelfristig zu stabilisieren. Hierzulande geht der Fiskalrat nicht davon aus, dass es der Regierung ohne zusätzliche Sparmaßnahmen gelingen werde, das Defizit bis 2029 auf drei BIP-Prozent zu drücken. Heuer soll der Fehlbetrag bei 4,3 Prozent liegen, 2026 bei 4,1 Prozent. Legt man sich in Wien nicht zusätzlich ins Zeug, dürfte die Staatsverschuldung 2029 die 90-Prozent-Marke überschreiten.

In dieser Hinsicht haben es die USA als Emittent der globalen Leitwährung und Angelpunkt des internationalen Finanzsystems leichter. „Der Status des US-Dollar lässt es zu, dass die Staatsverschuldung um 22 Prozent des BIPs höher sein kann, als es sonst der Fall wäre“, rechnet der Thinktank Atlantic Council vor. Dieser Dollar-Bonus wird allerdings durch die erratische Wirtschafts- und Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump zusehends infrage gestellt. Die Folgen einer Abkoppelung der USA vom Rest der Welt (bzw. vice versa) für den amerikanischen Schuldendienst könnten verheerend sein. Nach Kalkulationen des Finanzinstituts JP Morgan resultiert ein einprozentiger Rückgang der globalen Nachfrage nach Treasuries in einem Anstieg der Zinsen um 33 Basispunkte. Momentan halten internationale Investoren US-Anleihen im Umfang von 30 Prozent des US-BIPs – vor 15 Jahren sind es noch 50 Prozent gewesen. Anders ausgedrückt: Selbst für die USA wird die Luft mittelfristig dünn, wenn Trump nicht gegensteuert. Denn für 2025 kalkuliert man in Washington mit einem Budgetdefizit von 5,6 Prozent der Wirtschaftsleistung – genauso viel wie 2024 in Frankreich. „Plus ça change, plus c’est la même chose.“