AUDIO: Hamburgs neuer Opernintendant startet mit Robert Schumann (55 Min)

Stand: 15.09.2025 06:00 Uhr

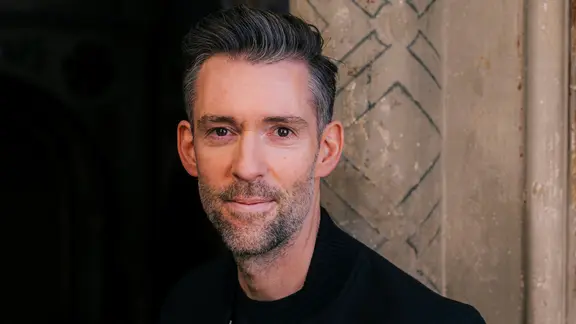

Tobias Kratzer eröffnet als neuer Intendant der Hamburgischen Staatsoper die Saison mit Robert Schumanns „Das Paradies und die Peri“. Im Interview mit NDR Kultur à la carte spricht er über die ersten Proben, seine Lieber zur Oper und warum er nicht nervös ist.

Über 370 Seiten hat das Buch zur neuen Spielzeit der Hamburgischen Staatsoper. Das Haus hat viel vor: neun Premieren, viele davon liegen abseits des Kernrepertoires. Eröffnet wird die neue Saison am Sonnabend, 27. September, mit Robert Schumanns Oratorium „Das Paradies und die Peri“. Tobias Kratzer, Regisseur und neuer Intendant der Staatsoper, hat die Premiere zur Chefsache erklärt und inszeniert selbst. Tobias Kratzer, als großes Regie-Talent der Opern- und Theaterwelt vom Feuilleton gefeiert, ist 1980 im bayerischen Landshut geboren. Er kommt aus dem Süden und entdeckt jetzt in Hamburg den Norden. Über erste Impulse, seine Faszination für die Oper, aber auch über das aktuelle Programm, seine Regiepläne und Ideen an der Hamburgischen Staatsoper, spricht Tobias Kratzer in NDR Kultur à la carte mit Friederike Westerhaus.

Die Spielzeit steht unmittelbar bevor. Was überwiegt bei Ihnen gerade, eher eine Anspannung, also eine positive Art von Aufregung oder eine Freude?

Tobias Kratzer: Ich würde sagen, das geht Hand in Hand. Anspannung ist es nicht, komischerweise nicht mehr als bei einer regulären Premiere. Ich tendiere eher dazu, vor Premieren wahnsinnig nervös zu werden. Ich bin niemand, der als Regisseur vor Premieren total entspannt ist. Ich frage mich immer, bin ich dem Werk gerecht geworden? Bin ich den beteiligten Künstlerinnen und Künstlern gerecht geworden? Ich war nie jemand, der besonders entspannt in eine Premiere ging. Auch wenn am Ende sehr oft ein großer Erfolg stand. Es war nicht so, dass ich mich davor schon abgefeiert hatte.

Ich muss sagen, die Zusatzaufgabe, jetzt als Intendant für das gesamte Haus verantwortlich zu sein, gibt mir in den bisherigen Lehrphasen, in denen ich Zeit hatte, meine Anspannung zu entfalten, eine konkrete Aufgabe. Das entspannt mich auf eine gewisse Weise. So paradox es klingt, aber die Doppelaufgabe gibt mir konkrete, pragmatische Dinge, die es zu tun gibt und die ich gestalten kann. Das, was mich als Regisseur vor einer Premiere immer so nervt, weil die ganze Arbeit schon geleistet ist und nur noch die Künstlerinnen und Künstler auf die Bühne müssen, das ist jetzt gar nicht der Fall, weil ich als Leiter des Hauses noch eine ganze Menge zu tun habe. Das ist eine gute Beschäftigungstherapie, um die Nervosität als Regisseur in Schach zu nehmen.

Wie erleben Sie denn jetzt die Atmosphäre am Haus in den ersten Wochen, in denen Sie da sind? Das ist eine ganz neue Aufgabe für Sie als Chef eines so großen Hauses. Vorher haben Sie als freischaffender Regisseur auch an großen Häusern gearbeitet, aber Sie hatten nicht den Hut für alle Mitarbeitenden auf.

Kratzer: Sehr schön. Wir hatten jetzt auch eine Zeit, uns aneinander anzunähern, zu gewöhnen und einander kennenzulernen. Seit zweieinhalb Jahren bin ich immer wieder im Haus. Die beiden Eröffnungspremieren, „Das Paradies und die Peri“, und eine Kinderoper auf der kleinen Bühne, der „Opera Stabile“ habe ich am Ende der vergangenen Saison vorgeprobt. Sie müssen sich das so vorstellen, das wird eigentlich fast schon zu Ende geprobt, kommt dann über die Sommerferien ins Eisfach und jetzt holen wir es wieder raus und bringen es auf die große und die kleine Bühne. Da hat man sich schon kennengelernt und das ist auch ganz toll, weil man gerade als regieführender Intendant das Haus nicht nur aus dem Intendantenzimmer kennenlernt, sondern durch alle Gewerke hindurch. Das ist die beste Möglichkeit, einen künstlerischen Betrieb kennenzulernen. Ich merke schon, dass da eine große Erwartungsfreude von allen Seiten entgegenkommt, und ich versuche die auch umgekehrt rückzuspiegeln.

Oper ist etwas, womit Sie sich jetzt seit Jahrzehnten beschäftigen. Was packt Sie an dem Genre?

Kratzer: Gute Frage, ich habe es mir nicht analytisch gesucht, sondern irgendwie hat mich das schon immer fasziniert, sogar schon als Kind, muss ich sagen. Es war so, dass immer, wenn ein Mensch sich singend, emotional und in einer Geschichte geäußert hat – als sechs-, siebenjähriger hätte ich das so nicht sagen können, aber man spürt es dann doch – dann bin ich gebannt daran gewesen. Ich habe mir schon immer ausgedacht, wie die sich jetzt auf der Bühne bewegen müssten, in welchen Bühnenbildern die unterwegs sein sollten und so. Das hat mich immer unmittelbar gepackt. Wenn man jetzt ein bisschen analytischer darüber nachdenkt, dann wundert es mich auch nicht, weil ich es nach wie vor für eine der wirklich größten Kunstformen halte, weil es einen einerseits auf eine emotionale Weise sehr direkt erreicht und quasi physiologisch ganz körperlich packt, es gleichzeitig aber auch ein Medium ist, das hyperkomplex ist und deswegen auch der Reflexion standhält. Das heißt, es hat auch eine unglaubliche Tiefenschichtung, weil so viele Elemente daran beteiligt sind. Alleine eine Partitur ist wahnsinnig komplex, weil die verhandelten Themen auf eine ganz eigene Weise angegangen werden und das ist eine Überwältigung, über die man sehr lange und sehr produktiv nachdenken kann. Da gibt es ganz wenige künstlerische Medien, die so eine Wirkung haben, wenn es gut geht.

Wenn Sie sagen, das war schon als Kind so, wie die Bühne aussehen könnte, wie diese Geschichte geführt sein kann, ist diese Liebe zur Oper etwas Besonderes. Was waren denn das für Stücke, die Sie damals angezogen haben?

Kratzer: Schon ganz klassisch, würde ich sagen. Die Stücke, mit denen man als Kind als erstes konfrontiert wird, „Die Zauberflöte“, „Hänsel und Gretel“ vielleicht „Figaro“. Ich glaube, ich kannte den auch aus dem Film „Amadeus“ von Miloš Forman. Das sind natürlich Themen, die man als Kind noch nicht in Gänze durchschaut. Gerade ein Stück wie „Figaro“ oder „Die Zauberflöte“ haben natürlich ganz andere Tiefenschichten. Trotzdem spürt man, da wird etwas verhandelt, was von einer ungeheuren Gewichtigkeit und auch von einer ungeheuren emotionalen Tiefe ist. Ich glaube, gerade das sind auch die Dinge, die einen als Kind faszinieren. Nicht, dass ich nicht auch Cartoons geguckt hätte, aber man spürt schon den Unterschied zwischen einem Disney Cartoon, der einen unterhält und wahnsinnig gut gemacht ist und Fragen, die man sich erst später erschließen kann. Ich glaube, ein Werk wie „Die Zauberflöte“, kann man bis zuletzt nicht in Gänze erschließen. Da bleibt immer ein Restgeheimnis. Das ist glaube ich, was Kinder und Erwachsene gleichermaßen fasziniert und interessiert.

Das Gespräch führte Friederike Westerhaus. Einen Ausschnitt davon lesen Sie hier, das ganze Gespräch können Sie oben auf dieser Seite und in der ARD Audiothek hören.

Im August will der künftige Chef der Staatsoper auf Wohnungssuche in Hamburg gehen. Er hat aber noch mehr Pläne. Ein Porträt.

Museumsdirektor Reinhard Spieler spricht bei NDR Kultur à la carte über die Ausstellung, die Niki de Saint Phalle, Yayoi Kusama und Takashi Murakami gemeinsam zeigt.

Mit „Pride“ von Falk Richter startet Intendant Vasco Boenisch am Schauspiel Hannover in die neue Saison. Er will Vielfalt und Nähe bieten.

Henrik Szántó geht mit dem Rhythmus seiner Sätze der Geschichte auf den Grund, bricht damit Schweigen und Verdrängen.