Wenn jedoch solche Kristallisierungshelfer fehlen, kann eine Schmelze bis weit unter ihrem Gefrierpunkt flüssig bleiben. So kann man hochreine Wassertröpfchen beispielsweise bis zu minus 40 Grad unterkühlen, ohne dass sie gefrieren. Ähnliches gilt gängigen Modellen zufolge auch für den inneren Erdkern. Wie stark dessen Eisenschmelze jedoch unter den Bedingungen im Erdzentrum unterkühlen musste, hängt stark von der Beimischung anderer Elemente ab.

Würde der Erdkern beispielsweise aus reinem Eisen bestehen, müsste er sich um 800 bis 1.000 Grad unter den Schmelzpunkt des Eisens bei Hochdruck abgekühlt haben. Doch dieser Innenkern würde dann so rasch erstarren, dass er heute fast den gesamten Erdkern einnehmen müsste – was nicht der Fall ist.

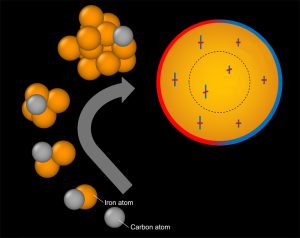

Die Beimischung von Kohlenstoff könnte das Erstarren des inneren Erdkerns erleichtert haben. © Alfred Wilson

Die Beimischung von Kohlenstoff könnte das Erstarren des inneren Erdkerns erleichtert haben. © Alfred Wilson

Kohlenstoff als Schlüsselfaktor?

Wie das Ganze stattdessen passiert sein könnte, haben Wilson und sein Team nun mithilfe eines Modells näher untersucht. Dieses umfasste 100.000 Eisenatome mit verschiedenen Anteilen leichterer Elemente wie Silizium, Sauerstoff, Schwefel und Kohlenstoff. Diese Mischungen setzten die Forscher dem Druck und der Hitze des urzeitlichen Erdkerns aus und beobachteten, wann sich in der virtuellen Eisenschmelze die ersten Kristallkeime bildeten.

Das Ergebnis überraschte: Anders als erwartet erstarrte die Eisenschmelze langsamer und später, wenn Silizium und Schwefel beigemischt waren. Eine Beimischung von Kohlenstoff förderte dagegen das Erstarren des Eisens. Enthielt die Testmischung 3,8 Prozent Kohlenstoff, waren nur rund 266 Grad statt 800 Grad Unterkühlung nötig , wie Wilson und seine Kollegen berichten. Dies liege sehr nahe an den 250 Grad Unterkühlung, die gängige Theorien für wahrscheinlich halten.

Erst am Anfang

Nach Ansicht der Forscher spricht ihr Ergebnis dafür, dass der innere Erdkern mehr Kohlenstoff enthält als bisher angenommen. „Dies könnte erklären, warum wir einen festen inneren Erdkern haben, der schon bei relativ wenig Unterkühlung ausfror“, sagt Walker. Gleichzeitig passe dieser Kohlenstoffgehalt auch gut zu den seismischen Daten. Allerdings räumen die Geologen auch ein, dass ihr stark vereinfachtes Modell die wahre Komplexität des Erdkerns nicht erfassen kann.

Dennoch beleuchten die Ergebnisse die bisher eher unterschätzte Rolle der leichten Elemente für die Unterkühlung und damit das Erstarren des Erdkerns. „indem wir untersuchen, wie der innere Kern der Erde entstand, erfahren wir nicht nur mehr über die Vergangenheit unseres Planeten“, sagt Wilson. „Wir bekommen auch einen ersten Einblick in die Chemie einer Region, die wir niemals direkt erreichen können.“ (Nature Communications, 2025; doi: 10.1038/s41467-025-62841-4)

Quelle: University of Oxford

16. September 2025

– Nadja Podbregar