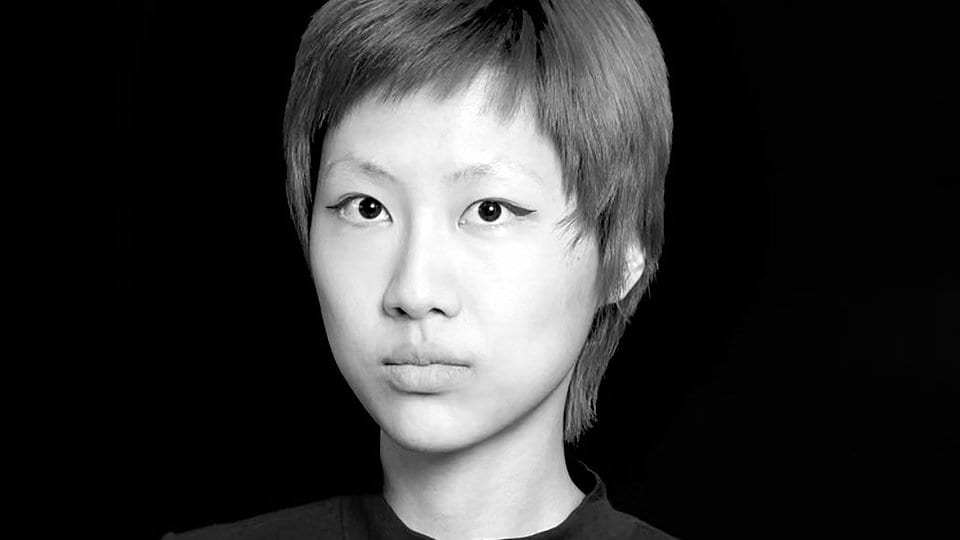

An ihrem ersten Tag in Chemnitz streifte Pu Xiaoyue neugierig durch die für sie völlig fremde Stadt. Da stieß die Künstlerin auf einmal auf einen Bekannten aus ihrer chinesischen Heimatstadt Peking. Und zwar auf einen Vertreter der Gattung „Koelreuteria paniculata“ – profaner: auf eine Blasenesche. Ein Baum, der ihr aus dem Stadtbild von Peking vertraut vorkam, erzählt die Künstlerin.

Ein witziges, nostalgisches Gefühl sei das gewesen: „Ich dachte mir: Ich kenne an meinem ersten Tag in der Stadt eigentlich niemanden, nur diese Pflanze. Dieser Baum hatte dadurch eine emotionale, poetische Bindung zu mir.“ Pu Xiaoyue begann, der Geschichte der Gattung auf den Grund zu gehen und machte eine erstaunliche Entdeckung: Die Gattung stammt ursprünglich aus Peking. Der Baum wurde 1774 von einem französischen Missionar aus dem kaiserlichen Garten in Peking nach Paris, in den dortigen königlichen Garten, gebracht. „Was für ein unglaublicher Zufall“, erzählt Pu Xiaoyu. „Die Pflanze hat vor etwa 200 Jahren im Grunde genommen denselben Weg zurückgelegt, wie ich.“

Historische Verbindungen zwischen China und Sachsen

Die Konzeptkünstlerin beschäftigt sich in ihren interdisziplinären Arbeiten mit gesellschaftlichen Phänomenen, untersucht Machtstrukturen oder die Konstruktion von Geschlechterrollen. Als Forscherin mit einem poetischen Blick vertieft sie sich dafür gern in Archiven und Museen. Während ihres Arbeitsstipendiums besuchte sie etwa die archäologische Sammlung und das Industriemuseum in Chemnitz, das historische Grüne Gewölbe in Dresden und den botanischen Garten in Leipzig – auf der Suche nach den historischen Verbindungen zwischen China und Sachsen.

Die entdeckte die Künstlerin einerseits in der Geschichte von Chemnitz als Zentrum der Textilindustrie, aber auch im Bergbau, und, vor allem in der Genese des Sächsischen Porzellans, namentlich der Meissener Porzellanmanufaktur. Chinesisches Porzellan wurde lange Zeit aus China exportiert, es war sozusagen ein Modeprodukt, weiß Pu Xiaoyue: „Die lokale Porzellanmanufaktur ahmte die Muster und Motive auf dem chinesischen Porzellan nach. So schufen sie auch ein sehr berühmtes Dekor, das sogenannte Zwiebelmuster.“

Zwiebeln statt Granatäpfel: Meissener Zwiebelmuster als kulturelle Aneignung

Die namensgebende Zwiebel ist allerdings eine Art Übersetzungsfehler, erklärt die Künstlerin. Im Original ist die dargestellte Frucht ein Granatapfel, in der chinesischen Kultur ein Symbol für Fruchtbarkeit und langes Leben. Pu Xiaoyue vermutet, dass diese kulturelle Perspektive verloren ging, als das Porzellan nach Europa gebracht wurde: „Indem sie den Granatapfel durch Zwiebeln ersetzten, gaben sie jeglichen kulturellen Hintergrund auf. Das ist ein zwar kleines, aber interessantes und ironisches Beispiel für kulturelle Aneignung und die koloniale Praxis im Allgemeinen.“

Als humorvollen Kommentar auf diese Aneignung ihrer Kultur hat Pu Xiaoyue nun ihrerseits ein Dekor für eigene Porzellanteller entworfen. Neben Zwiebeln und Granatäpfeln zeigt es auch Pflanzen, die aus China nach Deutschland gebracht wurden, wie etwa die Blasenesche.

Gemeinsam essen schafft Verbindung

Zum Abschluss ihres Arbeitsaufenthaltes würde die Künstlerin, die im Kulturzentrum Klub Solitaer e.V. ihr Studio auf Zeit eingerichtet hat, gern ein Essen auf dem von ihr gestalteten Geschirr servieren. Auf diese Weise möchte sie dem Publikum nicht nur ihre Kunst wortwörtlich mundgerecht präsentieren, sondern im Gespräch auch einen authentischen Eindruck ihres Heimatlandes vermitteln. Darin sieht die Künstlerin den großen Vorteil eines Aufenthaltsstipendiums, etwa im Vergleich zu einer Ausstellung.

Es gehe einerseits darum, die Unterschiede zwischen den Kulturen zu sehen, aber, noch wichtiger, auch um die Gemeinsamkeiten. „Auch ein Esstisch schafft Gemeinschaft, indem er Menschen zusammenbringt“, meint Pu Xiaoyue. „Dort treffen sich die Kulturen, echte Menschen lernen andere echte Menschen kennen, statt nur eine Vorstellung vom anderen zu haben.“ Wenn die Künstlerin nach den drei Monaten zurück in ihre Heimat reisen wird, hat sie sicher etliche Bekannte mehr in Chemnitz, als einen Baum mit chinesischen Wurzeln.

Quelle: MDR KULTUR (Eva Gaeding)

Redaktionelle Bearbeitung: jb