Es gab eine Zeit, da fieberte Russland dem Eurovision Song Contest entgegen, da schickte der Kreml die erfolgreichsten Popstars des Landes zu dem europäischen Gesangswettbewerb und nahm das gute Abschneiden Russlands ernst. Sehr ernst sogar. Die Teilnahme am ESC galt als Beleg, dass man zu Europa gehörte.

Die Ukraine-Invasion änderte alles. Russland ist seither vom ESC ausgeschlossen. Heute will Russland kein Teil Europas mehr sein – oder zumindest nicht „dieses“ Europas, das russische Bürokraten nur noch ritualisiert als „verfaulenden Westen“ bezeichnen. Homosexualität, Gewalt, Verfall der Sitten – das sind die Schablonen, die im heutigen Russland über Europa vorherrschen und für die nach Ansicht des Kreml auch der ESC steht. Man grenzt sich ab von der US-geprägten Massenkultur des Westens und hält dagegen patriarchale Strukturen, Heterosexualität und Religiosität hoch.

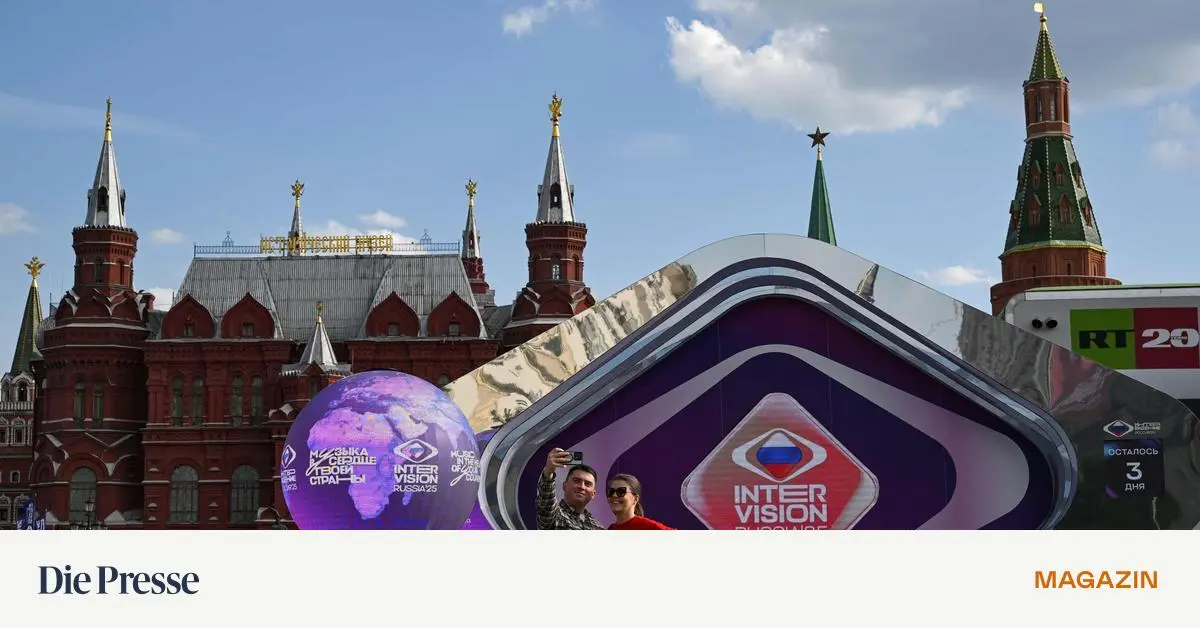

Auf Anordnung des russischen Präsidenten, Wladimir Putin, hat Russland einen eigenen Gesangswettbewerb ausgerufen. Der Wettbewerb nennt sich Intervision und findet am Samstag erstmals statt. „Die Stimmen der Welt auf einer Bühne“ heißt das unverdächtig klingende Motto. Vertreter aus 23 Staaten werden in Moskau an dem Wettsingen teilnehmen. Bei Intervision – wie schon der Name sagt, ist der Wettstreit „international“ ausgerichtet – singen Verbündete und Freunde Russlands.

Putin hat nichts Neues erfunden. Intervision gab es schon einmal in der russischen Geschichte, und zwar in der Sowjetperiode. Interwidenje, so die russische Übersetzung, wurde in den 1960er-Jahren als Gegenprojekt zur „kapitalistischen“ Eurovision gegründet. In späteren Jahren fanden vier gleichnamige Gesangswettbewerbe statt.

Intervision 2025 steht freilich unter neuen Vorzeichen. Heute geht es nicht mehr um die Konkurrenz rivalisierender Systeme (Kapitalismus versus Kommunismus), sondern um Kulturkampf. „Traditionell universale, spirituelle und Familien-Werte“ sollen in den Gesangsbeiträgen gefeiert werden, so steht es laut einem Reuters-Bericht vom Februar in den Planungsdokumenten, verboten seien Gewaltaufrufe und politische Aussagen.

Kulturelle Führungsmacht

Russland inszeniert sich mit Intervision als kulturelle Führungsmacht einer antiwestlichen Internationale. Dass man China als Teilnehmerland gewinnen konnte, dürfte dem Kreml munden, der sich im wirtschaftspolitischen Bereich mit der Rolle als Junior-Partner Pekings zufriedengeben muss. Auch die Brics-Staaten Brasilien, Indien und Südafrika machen mit, ebenso wie Moskaus traditionelle Verbündete Belarus, Vietnam und Venezuela. Auch mehrere afrikanische Staaten (Ägypten, Äthiopien, Kenia), zentralasiatische Nachbarn, mehrere Nahost-Nationen sowie das russlandfreundliche Serbien haben Künstler nominiert.

Es sind allesamt Staaten, die politisch und wirtschaftlich durch Bündnisse eng mit Russland verzahnt sind bzw. in einer Abhängigkeit vom Moskauer Regime stehen. Bei einer Pressekonferenz diese Woche traten neben dem Generaldirektor des ausstrahlenden Ersten Kanals, Konstantin Ernst, auch Außenminister Sergej Lawrow und der Vizechef der Kreml-Verwaltung, Sergej Kirienko, auf. Ihre Präsenz zeigt, dass Intervision eine staatstragende Angelegenheit ist. Ein Publikumsvoting ist nicht vorgesehen, über den Gewinnerbeitrag wird eine Jury entscheiden. Gleichwohl hob Kirienko hervor, dass mehr als 4,3 Milliarden Menschen weltweit den Konkurs mitverfolgen könnten – „mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung“. Ob die Zuschauerzahlen tatsächlich in dieser Größenordnung liegen werden, darf bezweifelt werden. Es geht vielmehr um die Inszenierung als globales Ereignis.

Begehrte Teilnehmer aus dem Westen

Der antiwestlichen Rhetorik seiner Führung zum Trotz arbeitet sich Russland noch immer am Westen ab. Wenn die Teilnehmer aus afrikanischen und asiatischen Staaten, wie in Werbe-Clips des Kreml-Senders Erster Kanal zu sehen ist, durch das blitzblanke Moskau geführt werden, inszeniert sich Russland als der „wahre Westen“.

Wichtiger als die Teilnehmer aus dem Globalen Süden (oder der „globalen Mehrheit“, wie es in Moskau nun heißt) sind für die Organisatoren die Teilnehmer aus dem Westen, da sie als Beweis dienen, dass der Westen schwach, unattraktiv und innerlich gespalten ist. Moskau gelang der Propagandacoup, einen Künstler aus den USA als Mitwirkenden zu gewinnen. Allerdings sagte der Sänger Brandon Howard kurz vor Beginn des Wettbewerbs aus nicht näher genannten „familiären Gründen“ seine Teilnahme ab. Ein Ersatz war überraschend schnell gefunden: die aus Australien stammende Sängerin Vassy, deren letzter Hit zehn Jahre zurückliegt.

Im Dienste des russischen Staates

Russland wird durch den Sänger Shaman vertreten. Shaman, der mit bürgerlichem Namen Jaroslaw Dronow heißt, ist Unterstützer von Putins Feldzug gegen die Ukraine und trat im besetzten ukrainischen Gebiet auf. Er gehört zu Putins Staatskünstlern und repräsentiert den musikalischen Mainstream im Land: ein strammer Recke in schwarzer Uniform, mit zackigem weißblonden Haarschnitt und Kreuz um den Hals. Sein bekanntestes Lied „Ich bin Russe“ („Ja Russkij“) ist eine nationalistische Hymne, die Russlands Outcast-Dasein feiert.

Shaman ist mit Jekaterina Misulina liiert, einer bekannten antiliberalen Aktivistin, die mit ihrer staatlichen Vorfeldorganisation Liga für Internetsicherheit die Verfolgung Andersdenkender vorantreibt. Anfang September annoncierte Shaman anlässlich des Geburtstags seiner Geliebten in einem bizarren Clip die Gründung der Partei „Wir“, was Fragen nach den zukünftigen Aktivitäten des Paares aufwirft.

Mit der Neugründung von Intervision hat Russland in Sachen Populärmusik endgültig mit dem Westen gebrochen. Die Periode seit der ersten ESC-Teilnahme des Landes 1994 war allerdings von mehreren Krisen geprägt. Nach dem Sieg Dima Bilans bei dem Eurovision Song Contest im Mai 2008 war Moskau ein Jahr später Austragungsort. Damals kriselte das Verhältnis der russischen Führung mit dem Westen aufgrund des Georgien-Kriegs bereits. Im Oktober 2009 regte Putin bei einem Treffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit erstmals eine Gegenveranstaltung an. 2014, nach der Krim-Annexion und dem Lostreten des Donbass-Kriegs, gab es erneut solche Überlegungen. Doch Russland blieb knirschend Teil des ESC und schickte Kreml-nahe Interpreten wie Polina Gagarina und Sergej Lasarew zum Wettsingen. Die Teilnehmerin von 2021, die ursprünglich aus Tadschikistan stammende Manizha, war ästhetisch eine wohltuende Ausnahme. Manizhas feministische Empowerment-Hymne „Russian Woman“ war in Russland äußerst umstritten. Die Sängerin sollte die vorläufig letzte Teilnehmerin Russlands beim ESC sein.

Fakten

1960 wurde in Prag ein Verband von osteuropäischen Fernsehanstalten namens Intervision gegründet. Zwischen 1977 und 1980 fanden vier Intervision-Gesangswettbewerbe im polnischen Sopot statt, wo es davor schon ein bekanntes Ostblock-Musikfestival gegeben hatte. 1978 gewann die Sowjetunion mit der bekannten Schlagersängerin Alla Pugatschowa („Könige dürfen alles“).