Privatpersonen wird daher vom Bundesamt für Katastrophenschutz geraten, für einen derartigen Notfall Vorsorge zu treffen: Vorräte anzulegen, wichtige Dokumente sowie Bargeld griffbereit zu haben sowie ein Notfalllicht (Taschenlampe, Streichhölzer, Kerzen) und ein batteriebetriebenes oder Kurbelradio bereitzuhalten. Privathaushalte sollten sich für mindestens 72 Stunden selbst versorgen können. Denn laut EU-Vorgaben soll es mindestens so lange dauern, bis der Staat zumindest eine Notversorgung sicherstellt. Das bedeutet jedoch nicht, dass dann wieder alle gewohnten Leistungen sofort funktionieren.

Die Notversorgung umfasst in erster Linie die Bereitstellung von lebenswichtigen Gütern und Diensten: Trinkwasser, medizinische Versorgung, begrenzte Stromlieferungen (über Notstromaggregate) für Krankenhäuser, Rettungsdienste und kritische Infrastrukturen. Zudem richten Behörden Krisenstützpunkte oder auch „Leuchttürme“ ein. Dort können Betroffene Informationen, Erste Hilfe, Wasser und medizinische Unterstützung erhalten. Allerdings sind solche Notversorgungen nur punktuell und nicht flächendeckend verfügbar. Zudem können sie nicht den vollständigen Erhalt von Haushalten sichern. Die Versorgung dort umfasst lediglich das Nötigste. Daher ist es sinnvoll, seinen Notvorrat nicht nur für drei Tage, sondern für mindestens eine Woche oder gar zehn Tage anzulegen, so das BKK.

Bei einem umfassenden Blackout werden Versorgungseinrichtungen nur nach und nach wieder hochgefahren. Viele für das Allgemeinwohl eher unwichtige Bereiche wie der ÖPNV, Beleuchtung im Straßenverkehr oder private Haushalte blieben zunächst ohne Strom.

- Blackout: Eine gute Vorbereitung rettet Leben

Wie lange die Wiederherstellung eines funktionierenden Stromnetzes dauert, hängt unter anderem vom Vorfall und dem Ausmaß der Schäden ab. Sie kann mehrere Tage oder Wochen dauern.

Verbraucher haben bei Stromausfällen auch Rechte: Denn die Netzbetreiber sind dazu verpflichtet, die zuverlässige Stromversorgung zu gewährleisten. Kommt es aufgrund eines Fehlers seitens des Netzbetreibers zu einem Stromausfall, muss er in bestimmten Fällen Schadensersatz zahlen. Denn die Verantwortung liegt letztlich bei den Versorgungsunternehmen, die sich auf eventuelle Schadensfälle vorbereiten müssen. Die Höhe dieser Ansprüche kann sich zwischen 500 und maximal 5.000 Euro pro Anschlussnutzer belaufen. Zu den Schäden, die gegenüber dem Netzbetreiber geltend gemacht werden können, zählen etwa defekte Elektrogeräte wie Wärmepumpen oder Fernseher. Auch verdorbene Tiefkühlware oder gekühlte Lebensmittel können finanziell ersetzt werden. Hier greift meist die private Hausrat- oder Haushaltsversicherung. Sie deckt in vielen Fällen die Schäden durch eine Stromunterbrechung ab.

Wichtig ist, dass der entstandene Schaden gut dokumentiert und der Netzbetreiber zeitnah informiert wird. Ein Nachweis des Verschuldens oder der Fahrlässigkeit des Netzbetreibers ist in der Regel nicht nötig, denn dieser haftet auch bei „einfacher“ Fahrlässigkeit. Ausgenommen sind Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht wurden, etwa Unwetter. In solchen Fällen entfällt die Verpflichtung zum Schadensersatz.

In Deutschland hat jede Privatperson de facto das Recht auf eine angemessene Stromversorgung. Vor allem dann, wenn sie diese für Grundbedürfnisse oder medizinische Geräte benötigt. Daher sind die Versorgungsunternehmen verpflichtet, eine Grundversorgung sicherzustellen (Stromgrundversorgungsverordnung, StromGVV).

Welche Rolle spielen erneuerbare Energien bei der Versorgungssicherheit in Deutschland?

Erneuerbare Energien sind ein zentraler Bestandteil der Stromversorgung. Laut dem Statistischen Bundesamt stammen 57 Prozent der erzeugten Energie aus erneuerbaren Energieträgern. Dazu zählen neben Photovoltaik und Windenergie auch Biomasse und Windkraft.

Trotz des hohen Anteils sind sich die Marktteilnehmer und die Politik jedoch bewusst, dass Erneuerbare witterungsabhängig sind: Wind- und Solarstrom schwanken mit dem Wetter, der Jahres- und Tageszeit. So kann es an sonnigen, windigen Tagen zur Überproduktion („Hellbrise“) und an anderen windstillen, bewölkten zur Unterproduktion („Dunkelflaute“) kommen. Das erfordert hohe Flexibilität im Netz – etwa durch intelligente Speicherlösungen, kompaktes Netzmanagement und steuerbare und somit flexible Ersatzkraftwerke. In puncto steuerbare Kraftwerkskapazität empfiehlt die Bundesnetzagentur bevorzugt (grünen) Wasserstoff. Dieser kann langfristig gespeichert und aus erneuerbarem Strom klimaneutral erzeugt werden. Zudem dient er nicht nur für die Stromgewinnung. Grüner Wasserstoff kann auch für die Industrie, den Verkehr und die Wärmeerzeugung eingesetzt werden.

Das intelligente Vernetzen und Optimieren verschiedener Sektoren wie Strom, Wärme und Energie (Sektorenkopplung) hilft ebenfalls, das Gleichgewicht zwischen Last und Erzeugung zu wahren. Aber auch dynamische Stromtarife können helfen, die Last über den Tag zu verteilen und Spitzen zu vermeiden.

Aufgrund des steigenden Strombedarfs durch die Elektrifizierung (E-Mobilität, Wärmepumpen) und die Digitalisierung steigt der Strombedarf. Erneuerbare können diesen Bedarf aktuell nicht decken. Die Bundesnetzagentur und andere Experten empfehlen daher den Bau zusätzlicher, flexibler steuerbarer Kapazitäten, vor allem moderner Gaskraftwerke.

Umweltverbände und Klimaschützer sehen bei dieser Backup-Lösung jedoch eine langfristige Bindung an fossile Energieträger. Und diese ist nicht mit den Klimazielen der Regierung und der EU vereinbar. Sie plädieren, stattdessen Bioenergie, Wasserkraft oder Power-to-Gas zu bevorzugen.

Die Politik und Strombranche sind sich der Kritik bewusst. Sie bevorzugen daher den Bau klimafreundlicher Gaskraftwerke, die mit Wasserstofftechnologie kombiniert werden können.

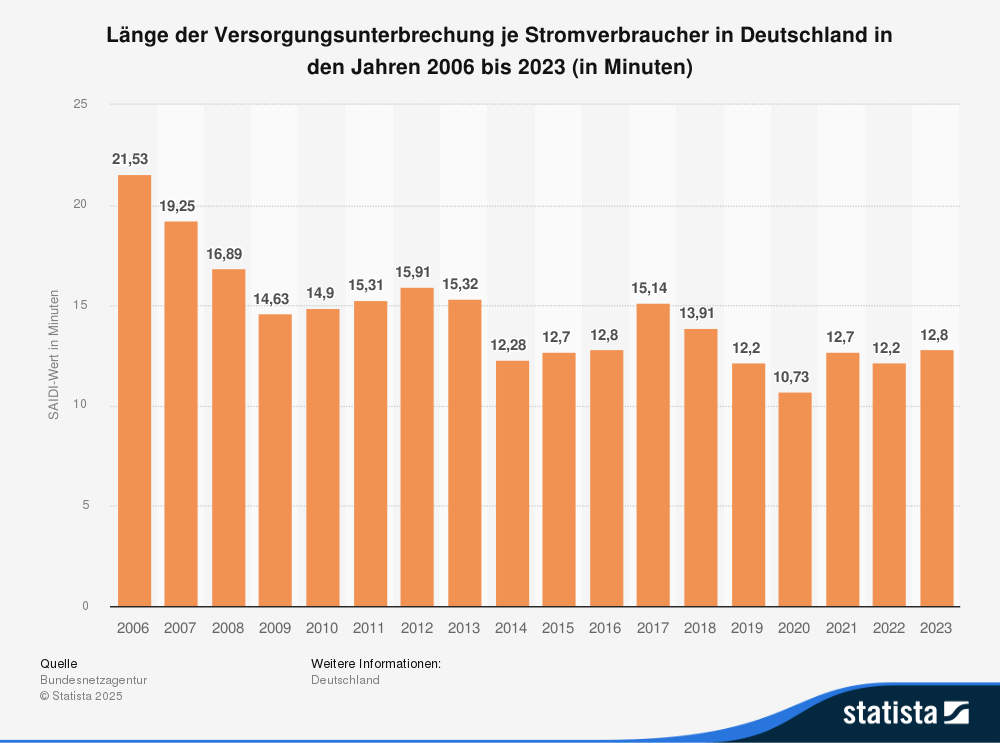

Deutschland zählt zu den Ländern mit der zuverlässigsten Stromversorgung. Die durchschnittliche Ausfallzeit im Jahr liegt unter 15 Minuten. Kunden betrifft ein Stromausfall im Schnitt nur alle drei Jahre. Doch hinter dieser Zuverlässigkeit und Stabilität stecken viele Gesetze, Regeln und Geld. Durch die steigenden Herausforderungen in der Zukunft – Cyberangriffe, Wetterextreme, Anstieg erneuerbarer Energien – wachsen der Druck und die Anforderungen zunehmend. Entscheidend ist daher, dass Netzbetreiber, Politik und andere Marktpartner weiterhin in Schutzmaßnahmen, moderne Technik und flexible Speicherlösungen investieren. Für Verbraucher heißt das eine sichere Stromversorgung, allerdings auch steigende Preise.

Im Jahr 2023 musste jeder Verbraucher eine durchschnittliche Unterbrechung der Stromversorgung von etwa 12,8 Minuten hinnehmen. Seit 2014 werden bis auf zwei Jahre SAIDI-Werte unter 13 erreicht. SAIDI steht für „System Average Interruption Duration Index“.

Im Jahr 2023 musste jeder Verbraucher eine durchschnittliche Unterbrechung der Stromversorgung von etwa 12,8 Minuten hinnehmen. Seit 2014 werden bis auf zwei Jahre SAIDI-Werte unter 13 erreicht. SAIDI steht für „System Average Interruption Duration Index“.