Was bewirkt eine Keto-Diät bei Mäusen?

Was eine dauerhafte ketogene Diät im Körper bewirkt, haben Gallop und ihre Kollegen nun an Mäusen getestet. Dazu teilten sie die Tiere in vier Gruppen ein: Die erste Gruppe erhielt fast ein Jahr lang eine ketogene Diät mit reichlich Fett und wenig Kohlenhydraten (KD). Regelmäßige Blutanalysen bestätigten, dass sich diese Tiere tatsächlich durchgehend im Zustand der Ketose befanden.

Eine zweite Gruppe erhielt eine Diät, bei der 60 Prozent der Kalorien aus Fett stammen (HFD). Diese Ernährung wird üblicherweise genutzt, um fettleibige Mäuse zu erzeugen. Zwei weitere Gruppen wurden fettarm ernährt mit lediglich zehn Prozent der Kalorien aus Fett (LF). In allen Gruppen konnten die Mäuse selbst entscheiden, wie viel sie von dem jeweiligen Futtermittel zu sich nahmen.

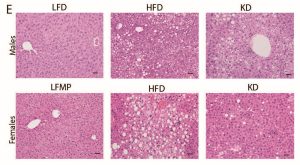

Repräsentative Gewebebilder von Maus-Männchen (oben) und -Weibchen (unten), die 28 bzw. 33 Wochen lang eine Keto-Diät erhielten. Maßstabsleisten: 20 Mikrometer. © Molly R. Gallop

Repräsentative Gewebebilder von Maus-Männchen (oben) und -Weibchen (unten), die 28 bzw. 33 Wochen lang eine Keto-Diät erhielten. Maßstabsleisten: 20 Mikrometer. © Molly R. Gallop

Nur kurzzeitige Gewichtsabnahme

Dabei zeigte sich: Während die Mäuse mit der 60-Prozent-Fett-Diät erwartungsgemäß rasch zunahmen, könnten die Keto-Mäuse in den ersten Wochen ihr Gewicht halten oder sogar leicht reduzieren – ähnlich wie die fettarm ernährten Mäuse. Die Keto-Diät half also anfangs beim Abnehmen.

Inwieweit das an der Ketose lag, ist allerdings unklar: „Diese Unterschiede können zumindest teilweise damit erklärt werden, dass die Keto-Mäuse von sich aus weniger fraßen als ihre Artgenossen mit der 60-Prozent-Fett-Diät“, erklärt das Forschungsteam.

Nach rund zehn Wochen wendete sich zudem das Blatt. Dann begannen auch die Keto-Mäuse, an Gewicht zuzulegen. In den folgenden Monaten wurden sie zwar nicht ganz so dick wie die Mäuse mit der 60-Prozent-Fett-Diät, erreichten aber einen ähnlichen Körperfettanteil. „Die ketogene Diät führte langfristig nicht zu einer Reduktion des Körpergewichts und sollte daher nicht als Maßnahme gegen Übergewicht angesehen werden“, schreiben Gallop und ihr Team.

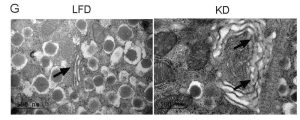

Elektronenmikroskopische Aufnahmen von Beta-Zellen des Pankreas zeigen eine Golgi-Dilatation bei Keto-Diät. © Molly R. Gallop

Elektronenmikroskopische Aufnahmen von Beta-Zellen des Pankreas zeigen eine Golgi-Dilatation bei Keto-Diät. © Molly R. Gallop

Nebenwirkung: Stoffwechselprobleme

Darüber hinaus entwickelten die Keto-Mäusen Anzeichen eines gestörten Zuckerstoffwechsels: „Je länger die Tiere ketogen ernährt wurden, desto stärker entwickelten sie eine Glukoseintoleranz und eine gestörte Insulinsekretion“, berichtet das Team. Ihre Inselzellen in der Bauchspeicheldrüse, die üblicherweise für die Insulinausschüttung zuständig sind, wurden durch die ketogene Diät so geschädigt, dass sie kaum noch Insulin produzierten. Infolgedessen wurden die Keto-Mäuse empfindlicher gegenüber Insulin. Bei den Mäusen mit 60-Prozent-Fett-Ernährung passierte das Gegenteil: Sie entwickelten mit steigendem Gewicht eine Resistenz gegen Insulin, wie sie für Diabetes typisch ist.

Mit Blick auf andere Werte stellten die Forschenden bei den Keto-Mäusen auch zunehmende Fettstoffwechselprobleme fest: Sie wiesen stark erhöhte Cholesterinwerte auf, die bei Menschen unter anderem mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht werden. Zudem entwickelten die Tiere innerhalb weniger Monate eine Fettleber.

Was sagt die Studie über Menschen aus?

Die an Mäusen gewonnenen Erkenntnisse sind nicht unmittelbar auf den Menschen übertragbar. Sie decken sich aber mit Berichten, wonach Patienten, die sich aufgrund von Epilepsie langfristig ketogen ernähren, häufiger unter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, hohen Blutfettwerten und Bauchspeicheldrüsenentzündungen leiden.

„Zusammengenommen deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass eine langfristige ketogene Diät zu vielfältigen negativen Veränderungen von Stoffwechselparametern führt, die eine systematische Verwendung als gesundheitsfördernde Ernährungsintervention in Frage stellen“, folgern die Forschenden. (Science Advances, 2025; doi: 10.1126/sciadv.adx2752)

Quelle: American Association for the Advancement of Science (AAAS)

22. September 2025

– Elena Bernard/Claudia Krapp