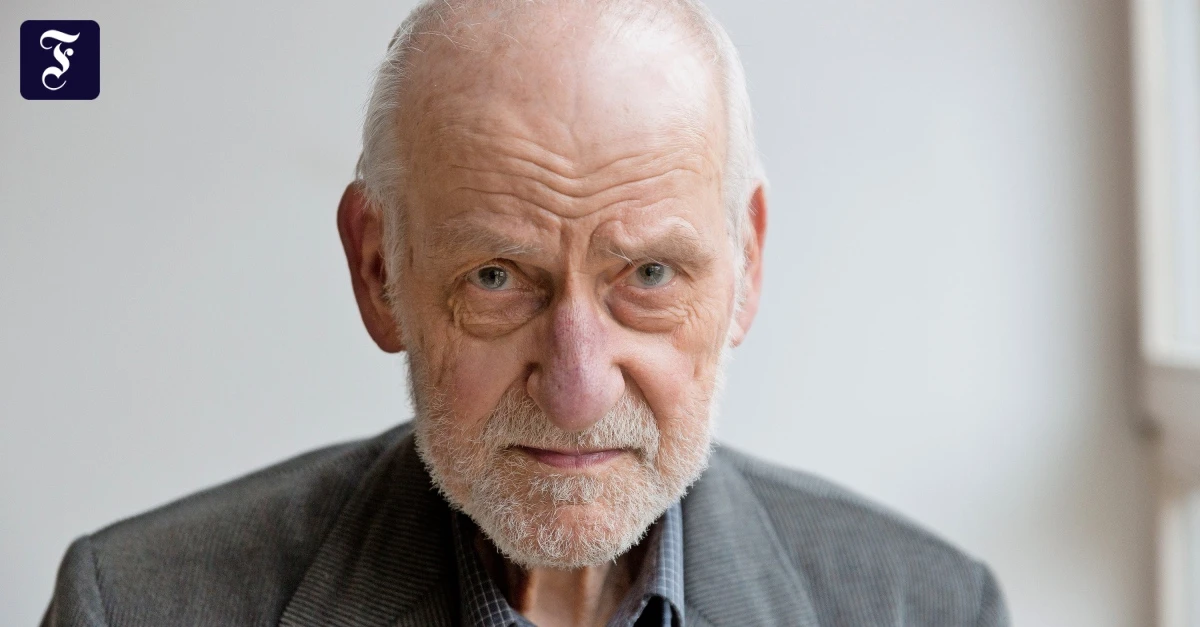

Unter den deutschen Malern seiner, der zweiten Nachkriegsgeneration, ist Raimer Jochims, 1935 in Kiel geboren, einen ganz selbständigen Weg gegangen. Zwar teilte er die kollektiven Erfahrungen des abziehenden Naziterrors und der zerbombten deutschen Städte, auch wird er immer wieder, zwecks historischer Lokalisierung, unter die Anhänger der Farbmalerei der Sechzigerjahre gezählt, doch trat, je länger, je deutlicher, seine Singularität hervor.

Was sie auszeichnet, ist eine gründliche Kraft, die wissen will, wie Kunst nach alldem wieder möglich sei, und er hat dazu ein mannigfaltiges Tun mobilisiert: eine autodidaktische Aneignung des Handwerks der Malerei (in Kontakt mit Ernst Wilhelm Nay), eine philosophische Promotion über Konrad Fiedler, den ersten Theoretiker visueller Erkenntnis, die jahrzehntelange Lehre vor allem an der Frankfurter Städelschule (auch als ihr Rektor), Vorträge und Vorlesungen, mit denen er faszinierte, sowie mehrere Bücher, die sein Konzept der visuellen Identität und vor allem das Geheimnis der materiellen Farbe umkreisten, und schließlich die intensive Befassung mit Weltkunst, auch auf Reisen und als Sammler.

Die Arbeit des Auges

Auch Jochims stützt sich auf die zentrale Begründungsfigur der westlichen Moderne, nämlich die Rückfrage auf die eigenen künstlerischen und existenziellen Voraussetzungen, und er realisierte sie in weiten räumlichen und historischen Horizonten. Seine Ausstellung „Bilder und Vorbilder“ im Portikus in Frankfurt am Main hat das 1990 eindrucksvoll gezeigt.

Zu seinen künstlerischen Ausdrucksformen gehören neben Leinwandbildern, Zeichnungen und Papierarbeiten die Farbformen (Spanplatten und gerissene Papiere), aber auch Steine. Entgegen seinem Ruf ist er kein Theoretiker, sondern einer, der unablässig zu wissen begehrt, „was ich mache“. Sein Grundimpuls, die Arbeit des Auges, zielt nicht auf eine passive Abbildung der Welt, sondern auf ihre erneuernde Interpretation, deren wichtigstes Medium für ihn die Energie der Farbe ist. Mit ihr gelingt es, unter der gefrorenen Kruste der Zivilisation die verborgenen Energien des Sichtbaren aufzudecken.

Einen Wendepunkt brachte das Jahr 1974, in dem er sein anfängliches Konzept der Verlaufsbilder – Farbübergänge in der Horizontalen – kritisch weiterführte. „Farbe ist nicht rechteckig“ – so lautet seine oft zitierte Essenz, die zu jenen offenen Farbformen führte, an denen er bis heute arbeitet. Ihre Bruchkanten respektive die Papierrisse zeigen, dass er mit den Differenzen der Farbe Widerspruch, Spannung und Klang ins Gleichgewicht bringt.

Die Jahre der Weisheit verbringt er in Hochstadt-Maintal, wo er die Stiftung Eliashof begründet hat, einen Ort, an dem auch Betrachter seiner Sammlung von Weltkunst willkommen sind. An diesem Montag wird Raimer Jochims 90.