Ausgerechnet in einem Designergeschäft in Manhattan findet Aron Boks eine Arbeitsleuchte, die so auch sein Großvater gebaut haben könnte: eine schwarze Lampe mit Pendel, die das Licht gebündelt auf eine Stelle richtet. Das Design hatte sich sein Großvater aus einem West-Katalog abgeschaut. Fernab der Heimat stellt sich für Boks sofort ein Heimatgefühl ein.

Seine Großeltern haben sich Mitte 1980er-Jahre selbstständig gemacht und aus ihrer Garage heraus Tisch- und Stehleuchten verkauft. Ein Grund für diesen Schritt ist seinerzeit die Angst des Großvaters vor Starkstrom. Er arbeitet erst als Elektriker und später als Ingenieur im Elektromotorenwerk in Wernigerode. Doch die dortigen Industrieanlagen, durch die 1000 Volt Strom fließt, sind ihm nicht geheuer.

Über den Urgroßvater, der eine Glasmanufaktur im Harz geleitet hat, kommen die Großeltern auch an öffentliche Aufträge. Und so fertigen sie aus Resten, die in der Glasindustrie anfallen, Dekorationsleuchten für größere Räume an. Offiziell werden diese „farbige Leuchtobjekte für gesellschaftliche Bedarfsträger“ genannt. Für Boks gleichen sie futuristisch wirkenden Glas-Kronleuchtern. Sie werden in Volkseigenen Betrieben, Hochschulmensen und den Ferienheimen des Freien Deutschen Gewerkschaftsbunds angebracht – „überall dort , wo das Kollektiv geehrt werden soll“, schreibt Boks.

Familiengeschichte trifft auf Design-Geschichte

Der Autor verknüpft in seinem Buch geschickt die Geschichte seiner Großeltern mit der Design-Geschichte der DDR. Er erzählt dabei auch von den Anfängen der Leuchtreklame und wie diese an vielen Stellen den Warenmangel überstrahlte. Bei seinen Recherchen trifft Boks beispielsweise auf einen Leuchttechniker, der in den 1970er-Jahren die Innenstadt von Halle zum Leuchten gebracht hat.

Boks fasziniert vor allem, dass die Gebrauchsgrafiker und Blechklempner die Neonreklamen an die Wünsche und Ideen jedes Geschäfts angepasst haben: „Zwar hat es für diese spezielle Fertigung keine Maschinen und auch keine finanziellen Mittel gegeben, aber Geld für die Neonreklamen scheint in der DDR verfügbar gewesen zu sein“, hält Boks fest. Heute sind viele dieser Neonreklamen aus dem Stadtbild verschwunden.

Was das DDR-Design so besonders macht

Außerdem interviewt Boks den ehemaligen Chefredakteur des Design-Magazins „Form und Zweck“, der nach der Wiedervereinigung gemeinsam mit seiner Frau zahlreiche Ausstellungen zum DDR-Design bestückt hat. Und er kommt mit einem Zwangsarbeiter ins Gespräch, der in der Haft Lampen für den Möbelhersteller Ikea montiert hat. Durch die Vielfalt an Stimmen und seine unvoreingenommene Herangehensweise gelingt es Aron Boks, ein plastisches Bild der DDR zu zeichnen.

Er geht dabei auch der Frage auf den Grund, was DDR-Design so besonders macht. Als Beispiel dafür dient ein Stapelglas mit der Marke „Superfest“. Laut Boks wurden viele Restaurants, Kneipen und Cafés der DDR den Gläsern beliefert und mussten nur selten welche nachordern: „Das Glas konnte aus zwei Metern Höhe zu Boden fallen, ohne zu zerbrechen“, schreibt Boks. Der ehemalige Chefredakteur, den er interviewt, drückt es wie folgt aus: DDR-Produkte sollten langlebig, reparaturfähig und schön sein.

Warum die DDR noch heute junge Menschen beschäftigt

Aron Boks hat zwar nur bedingt etwas Neues über die Geschichte des DDR-Designs zu erzählen, sein Buch besticht aber durch einen frischen Blick auf eben diese Geschichte. So sind Möbelstücke und Leuchten aus der DDR wieder stark im Trend – sie werden in sozialen Netzwerken präsentiert und in Vintage-Läden verkauft.

Unsere Eltern haben die ganze Zeit in den Westen geschaut, und wir schauen die ganze Zeit in die DDR.

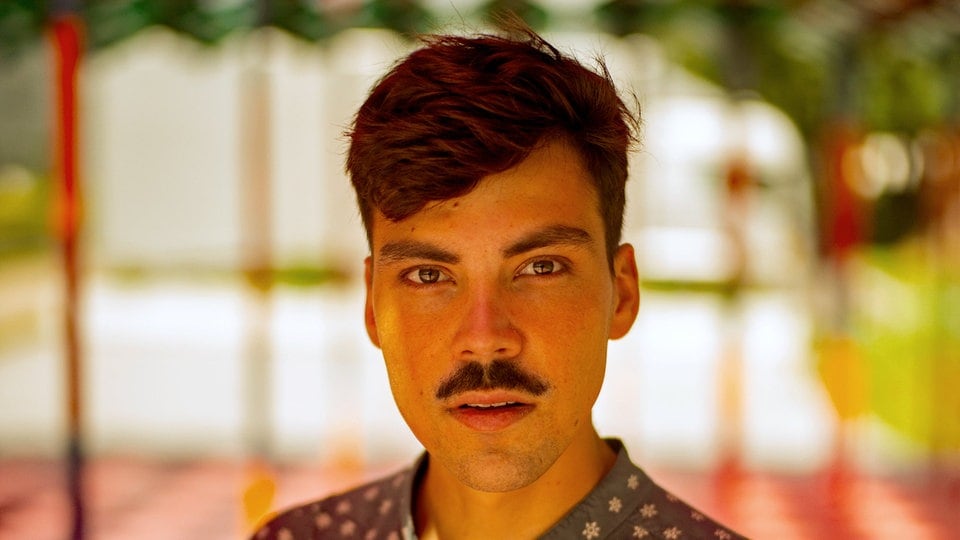

Aron Boks, Schriftsteller

Dieser neuen Begeisterung geht Boks in seinem neuen Buch auf den Grund, wenn er seine Beschäftigung mit der DDR wie das Kreisen um eine Leerstelle beschreibt. Alltagsgegenstände wie Leuchten machen für ihn die Geschichte des ansonsten verschwundenen Landes wieder greifbar. Auch dass die Eltern ausweichen, wenn es um das Thema DDR-Geschichte geht, spielt eine Rolle. Während Boks sich brennend für die DDR interessiert, wäre für seine Eltern der Besuch eines DDR-Museums „der blanke Horror“.

All das schwingt mit, wenn Boks über sich und seine Generation schreibt: „Es ist auch ein wenig seltsam, unsere Eltern haben die ganze Zeit in den Westen geschaut, und wir schauen die ganze Zeit in die DDR.“