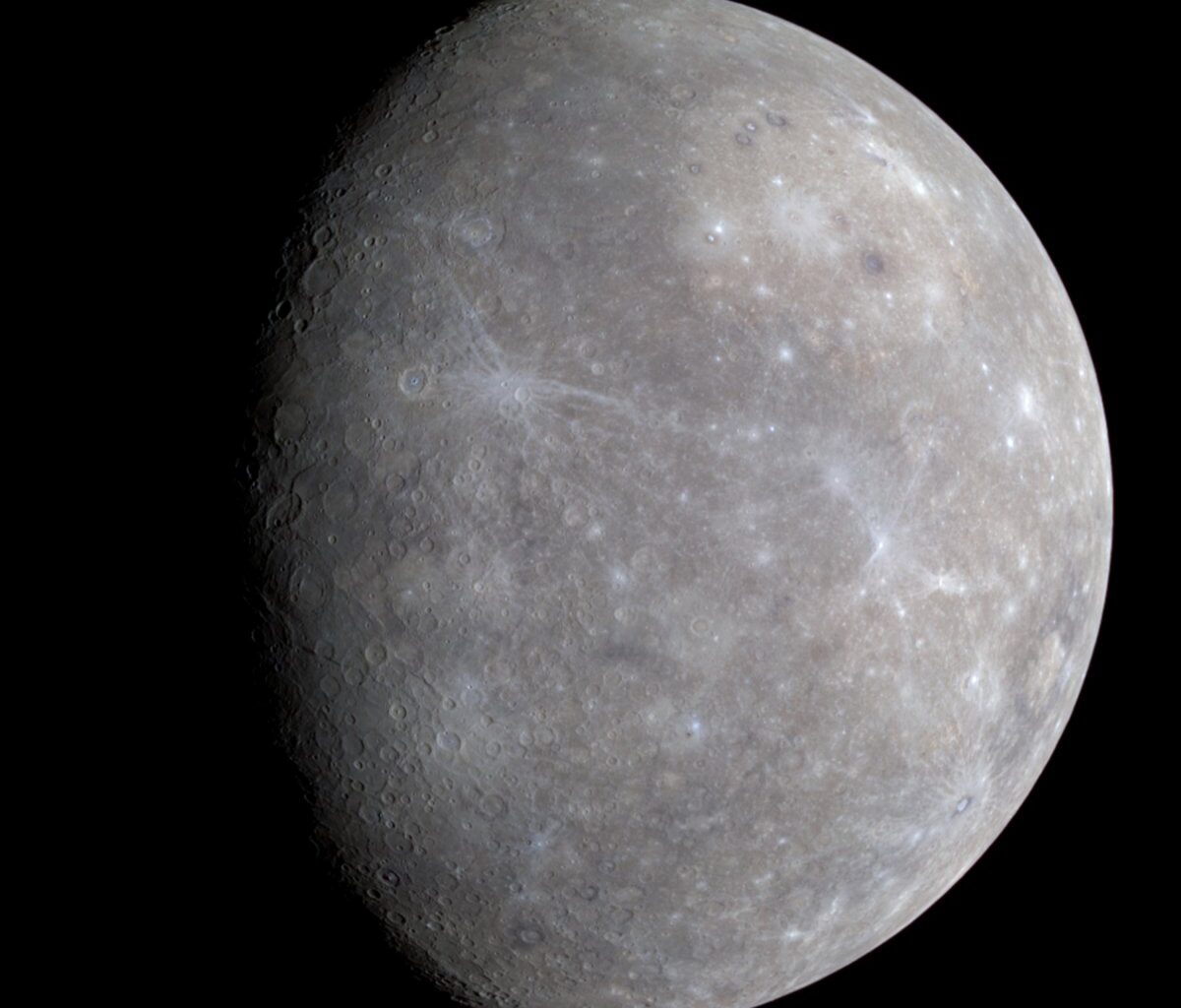

Der Merkur könnte bei einer Kollision zweier ähnlich großer Himmelskörper entstanden sein und dabei seinen ungewöhnlich hohen Metallgehalt bekommen haben. Das haben Simulationen eines internationalen Forschungsteams ergeben, die die Forschungsstiftung São Paulo aus Brasilien jetzt vorstellt.

Demnach ist ein streifender Zusammenstoß zweier Himmelskörper nicht nur deutlich häufiger, er könnte auch die Besonderheiten des innersten Planeten besser erklären als die bislang am weitesten verbreitete Hypothese. Die geht von einer katastrophalen Kollision zwischen zwei unterschiedlich großen Himmelskörpern aus, die nicht viel mehr als den metallhaltigen Kern übrig gelassen hat. Nicht abschließend geklärt wäre aber auch bei der neuen Theorie, wo das verlorene Material gelandet ist.

Merkurs Entstehung als großes Rätsel

Simulationen hätten gezeigt, dass Kollisionen zwischen Himmelskörpern von deutlich unterschiedlicher Größe extrem selten sind, erklärt das Forschungsteam jetzt. Stattdessen sei es im frühen Sonnensystem deutlich häufiger vorgekommen, dass zwei ähnliche große Himmelskörper einander gestreift hätten und dann miteinander verschmolzen. Auch bei der Frühgeschichte des Merkur sei dieses Szenario viel plausibler, wie die neuen Simulationen gezeigt hätten. Das hätte sich demnach auch vergleichsweise spät in der Entwicklungsgeschichte des Sonnensystems ereignet, „als Gesteinsplaneten ähnlicher Größe miteinander um Platz in den inneren Bereichen um unseren Stern konkurriert hätten“, erklärt Untersuchungsleiter Patrick Franco vom Institut für Geophysik Paris.

Wie der Merkur entstanden und zu seinem ungewöhnlich hohen Metallgehalt gekommen ist, sei ein ungelöstes Rätsel, begründet die Forschungsgruppe ihre Arbeit. Der stark eisenhaltige Kern macht 70 Prozent seiner Masse aus. Auch die Theorie eines riesigen Einschlags, der große Teile des Mantels herausgeschlagen hat, war bislang nicht befriedigend. Denn ungeklärt war, wohin das Material gelangt sein soll. Das meiste hätte danach einfach wieder auf dem jungen Merkur einschlagen müssen. Bei einem streifenden Zusammenstoß dagegen würden Teile des Materials herausgeschlagen und nicht wieder zum Merkur zurückfallen, schreibt das Team. Wo es letztlich geblieben ist, müsste aber noch untersucht werden. Die Forschungsarbeit ist im Fachmagazin Nature Astronomy erschienen.

(mho)

Dieser Link ist leider nicht mehr gültig.

Links zu verschenkten Artikeln werden ungültig,

wenn diese älter als 7 Tage sind oder zu oft aufgerufen wurden.

Sie benötigen ein heise+ Paket, um diesen Artikel zu lesen. Jetzt eine Woche unverbindlich testen – ohne Verpflichtung!