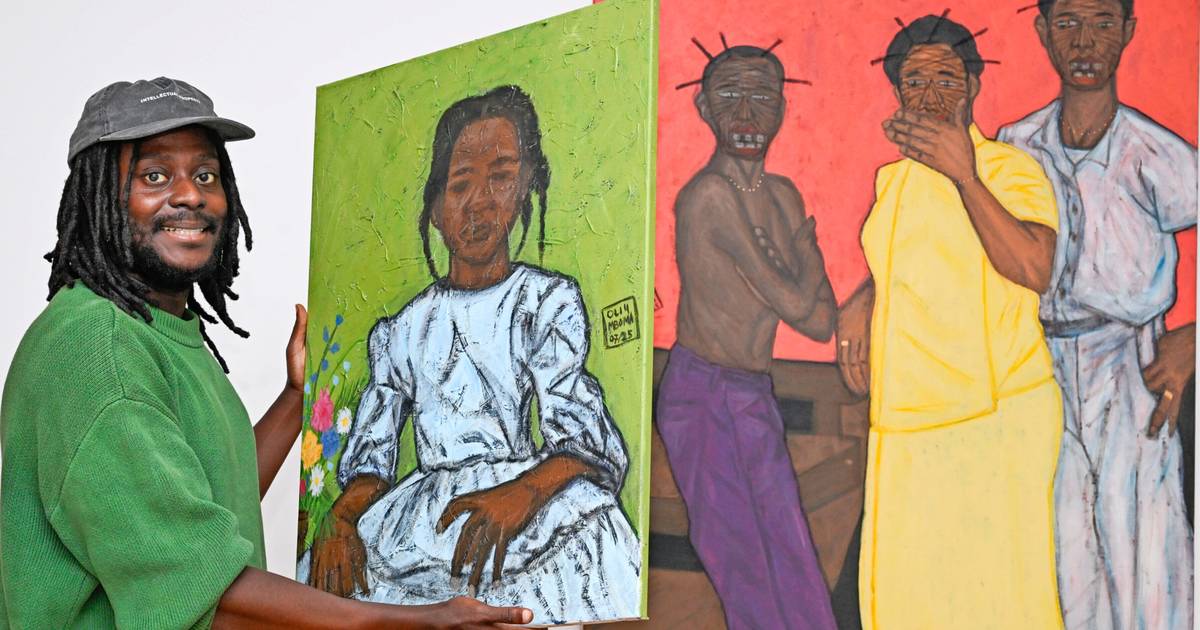

Daneben das Bild einer jungen Frau, die hinter einem Kleinkind sitzt. Die Frau ist farblich, das Kind in Schwarz-Weiß gemalt. Ihr zartes Gesicht ist zuversichtlich auf den Betrachter gerichtet. Beide Porträts bilden einen starken Kontrast.

„Man kann der schwarzen Maske nicht entfliehen. Die Maske ist gruselig, ja, aber stellt euch vor, es gibt Menschen in unserer Gesellschaft, die diese Zustände erleben müssen, sei es als Frau oder als Mensch mit Migrationshintergrund, einfach nicht ernst genommen werden, eine Qualifikation aberkannt bekommen.“ Olivier Mbomas Malerei ist gesellschaftskritisch, aber keine „afrikanische Kunst“, betont er. Sie ist figurativ und expressiv, farblich überbordend. Derzeit ist sie im Ölberg Hub zu sehen.

Und warum ist das Kind dann schwarz-weiß? Mboma erzählt von seiner Arbeit als Kinderarzt, was sein Kindheitstraum war, von der Freude, in der Mittagspause schnell zu skizzieren, wie ein Elternteil sein Kind hält. „Die Geschichte der Kinder ist noch nicht geschrieben, und ich als Künstler möchte nicht die Richtung vorgeben, die das Kind durch Erziehung und Schule beschreiten wird. Es ist noch unberührt, unbeschrieben.“

Stetes Verlangen,

auf Missstände hinzuweisen

Sein stetes Verlangen, auf Missstände hinzuweisen, bricht Mboma mit diesen freundlichen Bildern. Sie kommen sehr gut an; doch ihn beschleicht das Gefühl, nur ein unvollständiges Werk zu zeigen, weil „die Maske fehlt“. Und genau dieses Thema, das Ausloten zwischen Anpassung und dem Sich-selbst-treu-Bleiben macht seine Malerei so spannend. Die Figuren seiner Bilder sind dabei gar nicht unbedingt real, als Vorlagen mischt er alte Fotografien, die von Verwandten per WhatsApp geschickt werden mit Bildern, die er in Archiven findet oder von älteren Fotografen aus Dörfern im Kongo geschenkt bekommt. Für manche Visionen bittet er seine Cousine, ihm Modell zu stehen, um die Lichtverhältnisse auszuloten. Manche Skizzen aus dem Arzt-Alltag warten monatelang auf ihren Einsatz, bis Mboma oft aus dem Bauch heraus entscheidet, dass diese Personen, diese Farbkombination, nun wie in einer Collage zusammengeschnipselt werden können. „Ich möchte eine neue Geschichte erzählen, die wie Fotos wirkt, diese nostalgische Wärme der Fotostorys aus den 90er Jahren, das Hinfiebern auf den noch zu entwickelnden Film und die Erzählung beim Anblick der Bilder: Weißt du noch, damals bei der Tante in Brüssel?“ Als große Inspiration nennt er Gustav Klimt, Jean-Michel Basquiat und Egon Schiele. Von Letzterem habe er übernommen, die Hände tendenziell groß zu malen. Hände, die abgenutzt sind von der vielen Arbeit, Hände von Frauen, deren Arbeit oft untergeht. Aber auch den Männern gilt sein Respekt: Er findet es spannend, bei seiner Arbeit die Interaktion von Kindern und Eltern zu erleben, es erfüllt ihn mit großer Freude, zu sehen, dass Männer aus dem klassischen Rollenklischee ausbrechen und in ihrer Vaterrolle neu aufgehen. Da ist es dann wieder: Das große Thema Familie und Gesellschaft. Red