Schmerzhafte Erfahrungen hat Nürnberg machen müssen, wenn’s um Kulturtitel ging. Europäische Kulturhauptstadt hat man werden wollen, das Projekt scheiterte. Größer noch waren die Hoffnungen, den Gerichtssaal 600 – in dem sich die NS-Hauptkriegsverbrecher vor der Welt verantworten mussten – endlich zum Welterbe erklären zu lassen. Auch diese Hoffnungen zerstoben. Bei all der Ernüchterung geriet ein Titel fast in den Hintergrund: 2023 wurde ein Objekt, das in Nürnberg auch als „Erdapfel“ geläufig ist, als Teil des Unesco-Weltdokumentenerbes anerkannt. Es handelt sich um den ältesten erhaltenen Globus der Welt.

Das Auftragswerk des Nürnberger Rates hat seine Heimat im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg (GNM), dort kann man Europas letztes kartografisches Werk, auf dem die amerikanischen Kontinente noch fehlen, jederzeit in Augenschein nehmen. Über Dutzende Objekte europäischen Ranges verfügt das größte kulturhistorische Museum im deutschsprachigen Raum, spätestens seit 2023 aber kommt Martin Behaims Globus (entstanden 1492) eine Sonderrolle zu. Dass auf diesen die Idee für die Sonderausstellung „Nürnberg global, 1300 – 1600“ zurückgeht, verheimlicht niemand am Haus. Auch wenn, dies gleich zur Warnung, dieses Weltdokument nicht Teil der Ausstellung ist.

Warum das? Immerhin hat diese Schau, dem GNM zufolge, den Anspruch, eines der „bedeutenden europäischen Ausstellungsprojekte“ zu sein – da wäre der Nürnberger Erdapfel nicht nur als ideelles, sondern auch materielles Zentrum zweifelsohne angemessen gewesen. Konfrontiert mit der Frage, deutet Ausstellungsmacher Benno Baumbauer an, wie sehr man am Haus gerungen hat, diesmal mit sich selbst. Anders nämlich als 2012, als zur Dürer-Sonderausstellung ausgerechnet das „Selbstbildnis im Pelzrock“ nicht nach Nürnberg ausgeliefert wurde und dieser Vorgang eine mittelschwere innerbayerische Krise zur Folge hatte, anders also als beim Fall Dürer ist es diesmal nicht ein Haus der Landeshauptstadt, das konservatorische Bedenken vorträgt.

Dürers „Selbstbildnis im Pelzrock“ in der Alten Pinakothek in München. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Dürers „Selbstbildnis im Pelzrock“ in der Alten Pinakothek in München. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Nein, diesmal ist es das Germanische Nationalmuseum selbst, das sozusagen die eigene Anfrage abschlägig beschieden hat. Der Behaim-Globus gleiche nun mal einer „schwebenden Papierkugel“, sagt Baumbauer – da sei jede Bewegung eine zu viel. Auch wenn der Globus-Aufbewahrungsraum in der GNM-Dauerausstellung keine 500 Schritte vom Raum für Sonderausstellungen entfernt liegt, Transport ist Transport. Seit der großen Dürer-im-Pelzrock-Empörung von Nürnberg sind inzwischen 13 Jahre vergangen, selten hatte sich der Unmut über angebliche Münchner Franken-Ignoranz so lautstark Bahn gebrochen wie eben 2012. An vorderster Front damals: ein gewisser Markus S.. Die aktuelle Selbst-Weigerung des GNM, ein Exponat von einem Raum in den anderen zu verlegen, dürfte im Nachhinein manches davon relativieren.

Blick auf den Schöner-Glöbus im GNM. (Foto: Daniel Karmann/GNM)

Blick auf den Schöner-Glöbus im GNM. (Foto: Daniel Karmann/GNM)

Zumal Besucher in der – formidabel gelungenen – ersten Station der Sonderausstellung auf einen Globus nicht verzichten müssen. Er stammt freilich nicht von Behaim, dem Nürnberger Tuchhändler und Ritter des Königreiches Portugal. Sondern vom Bamberger Geistlichen Johannes Schöner, der ein Vierteljahrhundert nach Behaim im Gegensatz zu diesem zwar von den vermeintlich neuen, von Kolumbus angeblich entdeckten Landmassen wusste. Aber zentrale geografische Fragen knapp drei Jahrzehnte nach dem ersten Landgang von Kolumbus auch noch nicht zufriedenstellend zu beantworten wusste. Etwa die, ob da lediglich eine Inselgruppe oder gleich ein ganzer Kontinent „gefunden“ worden ist. Schöner wusste zumindest schon mal von einer „Terra Nova“. 1530 wurde sein Werk der wissensdurstigen Stadt Nürnberg vermacht.

Nürnberg, festgehalten in der Schedelschen Weltchronik. (Foto: GNM)

Nürnberg, festgehalten in der Schedelschen Weltchronik. (Foto: GNM)

Über deren Status im Reich erfährt man in dieser ersten Station alles Wesentliche, so komprimiert, wie man das selten zu sehen bekommt. Alles ist gleich da, was die Sonderrolle dieser Stadt zur Dürer-Zeit ausmachte: die durch die Goldenen Bulle institutionalisierten Reichstage in Nürnberg, der exklusive Kreis der Patrizierfamilien, die kaiserlichen Privilegien und natürlich die in der Stadt aufbewahrten Reichskleinodien, die Reliquien und der Krönungsschatz also der römisch-deutschen Könige. Warum ein wichtiges Stück frühneuzeitlicher Globalisierungsgeschichte gerade von Nürnberg ausging – dieser erste Raum führt’s vor Augen.

Und er illustriert, dass den Protagonisten, Nürnbergs Patriziern, ihre Verantwortung wohl sehr bewusst war. Eine Federzeichnung zeigt einen Vertreter des Stadtregiments, dem ein Modell der Reichsstadt auf die Schultern gelegt worden ist, und der augenscheinlich unter dessen Last schwer zu tragen hat.

Todschick: das leicht taillierte Nürnberger Ringpanzerhemd. (Foto: GNM)

Todschick: das leicht taillierte Nürnberger Ringpanzerhemd. (Foto: GNM)

Sehenswert sind danach auch diverse frühkapitalistische Globalisierungsprodukte Nürnberger Provenienz. Das todschicke, langärmelige und leicht taillierte Ringpanzerhemd etwa, das auf den ersten Blick kaum von schwedischen Designerklamotten zu unterscheiden ist, aber deutlich mehr Sicherheit beim Tragen versprach und vorderseitig das aufgeprägte Nürnberger Stadtwappen in die Welt trug.

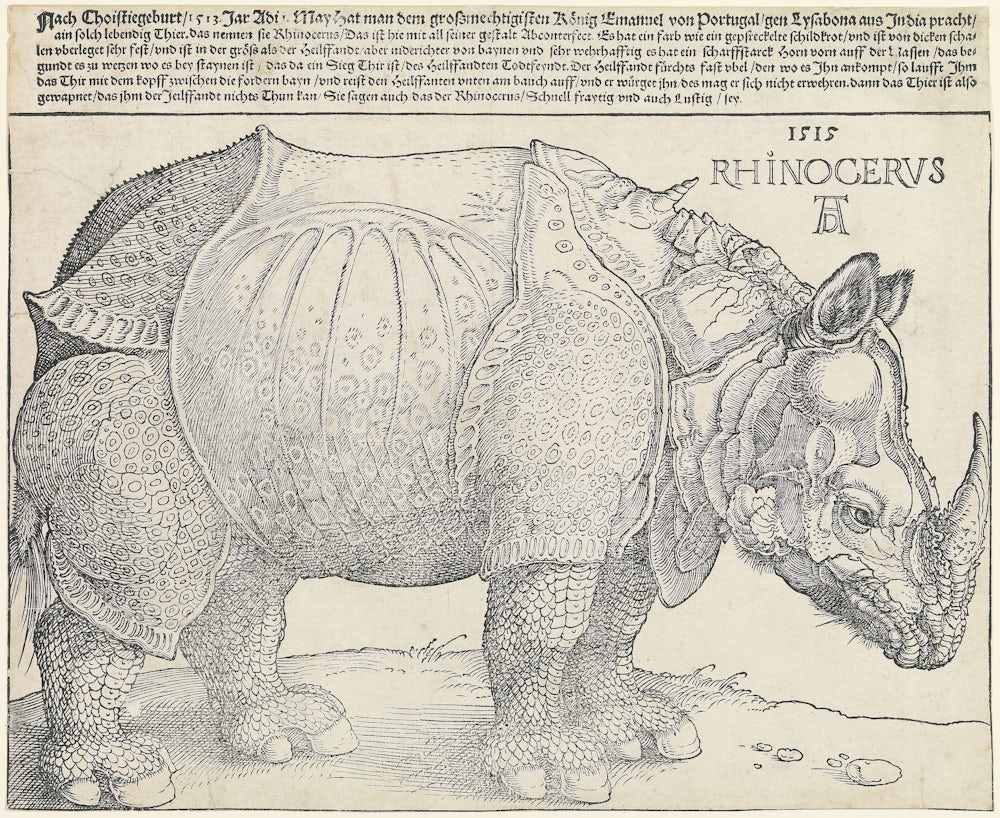

Die schönste Globalisierungsgeschichte dieser Schau freilich hat mit Dürer zu tun und dessen „Rhinocerus“. Selbst hat der Nürnberger ein solches Tier nie zu Gesicht bekommen, über die globalen Netzwerke seiner Heimatstadt aber von dem diplomatischen Geschenk erfahren. Eine für die damalige Zeit sensationelle Geschichte: Ein indisches Panzernashorn wird 1515 von Goa nach Lissabon verschifft und erregt am dortigen Hof enormes Aufsehen, bevor es auf dem Weg nach Rom Schiffbruch erleidet und auf tragische Weise ertrinkt.

Albrecht Dürers „Rhinocerus“. (Foto: GNM)

Albrecht Dürers „Rhinocerus“. (Foto: GNM)

Innerhalb weniger Wochen erreicht die spektakuläre Kunde Nürnberg, von wo aus sie über das Medium der Druckgrafik weiter verbreitet wird. Dürers Panzernashorn wird zur begehrten, in ganz Europa zirkulierenden Handelsware, eine der kommerziell erfolgreichsten Arbeiten des Künstlers. Nicht nur dort aber verbreitet es sich. Im 17. Jahrhundert gibt ein Buchgelehrter in den Anden, im heutigen Kolumbien, ein elaboriertes Deckengemälde in Auftrag.

Deckengemälde in den Anden, inklusive Dürer-Reminiszenz. (Foto: GNM)

Deckengemälde in den Anden, inklusive Dürer-Reminiszenz. (Foto: GNM)

Wer es sich anschaut, der ahnt zumindest, dass dessen Maler – mutmaßlich über eine Reproduktion – Dürers Panzernashorn gekannt haben muss. Globalisierung vor fünf Jahrhunderten: Von der Westküste Indiens wird ein Tier nach Portugal verschifft, in Nürnberg wird dessen Geschichte ins Bild gesetzt und schließlich bis in die Anden verbreitet. Einmal quasi um die ganze Welt.

Nürnberg Global 1300 – 1600, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, bis 22. März 2026