Mit 65 Jahren kann man so eine Art Bilanz ziehen. Was bleibt eigentlich von Leben und Schreiben? Der Thüringer Verleger und Autor Jens-Fietje Dwars hat das getan und Reden, Essays und Aufsätze, die in den vergangenen 30 Jahren entstanden sind, in einem Buch versammelt. Angereichert mit Intermezzos, in denen er seine heutigen Gedanken zum damals Geschriebenen als Türöffner einsetzt. Denn: Ist das alles noch gültig? Ist es nicht von der Zeit überholt? Aber: Lernt man überhaupt etwas aus der Versammlung seiner gesammelten Texte? Da bleibt auch bei Dwars der Zweifel.

Auch weil er das Zweifeln gelernt hat. Philosophie hat er studiert in Wrocław, Jena und Berlin. Seine Promotion schrieb er ausgerechnet über Ludwig Feuerbach. Das ist der Bursche, über den ein gewisser Karl Marx 1845 seine „Thesen über Feuerbach“ schrieb. Jene Thesen, von denen meistens nur die elfte und abschließende zitiert wird: „Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern.“ Meistens auch völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Und unbedacht. Da wird dann losgemacht und verändert, ohne den Ausgang zu bedenken.

Da ist man dann schnell beim Plänemachen. Und beim Scheitern schön gedachter Pläne. Mit Augenzwinkern hat Dwars gleich mal Brecht als Motto gesetzt mit „Ja, mach nur einen Plan! Sei nur ein großes Licht! …“ Es gibt etwas aufzuarbeiten. Das sieht auch Dwars so, dessen Leben und Laufbahn mit der „Wende“ einen Knick bekam. Denn eigentlich war er 1989 schon dabei, sich eine Karriere am Germanistik-Lehrstuhl in Jena aufzubauen, als die so schön gedachte Karriere in Scherben ging.

Da wollten ein paar Junge Leute den alten Laden gern von innen heraus umkrempeln. Und waren dann, wie Dwars, auf einmal mit der eigenen Vergangenheit konfrontiert. Aus und finito.

Auch darüber schreibt er, versucht zu erklären, wie er dazu kam, als IM tätig geworden zu sein. In einem langen Brief von 2007 versucht er es aufzudröseln, auch die eigene Verwobenheit zu erklären und gleichzeitig die Paranoia eines Geheimdienstes zu erklären, der am Ende immer mehr Überwacher zur Überwachung der Überwacher einsetzte.

Die DDR ist nun einmal auch an ihrer eigenen Paranoia zugrunde gegangen. Nur haben das viele verdrängt. Dwars konnte es nie verdrängen, weil es ihm auch immer wieder unter die Nase gerieben wurde. Wie geht man damit um?

Der Traum von der Veränderbarkeit

Erst recht, wenn einen wie Dwars immer auch Ansichten und Erwartungen an das gefesselt haben, was eigentlich mal die Utopie in diesem ostdeutschen Staatsversuch war? Nur dass er sich nicht mit den ausgewählten Marx-Engels-Bruchstücken aus der Schule zufriedengab, sondern sich mit dem Vorspiel beschäftigte, dem Junghegelianismus, aus dem ja Marx kam. Ist das jetzt alles erledigt? Abgesagt? Wenn man in die aktuellen Philosophie-Rezeptionen in Deutschland schaut: Ja.

Mit Marx hat man auch gleich noch die ganzen Junghegelianer im akademischen Vergessen entsorgt. All die Leute, die sich im Vormärz zwar als Schüler Hegels begriffen, aber seinen immanenten Konservatismus nicht teilten und die starren politischen Verhältnisse insbesondere in Preußen als überwindbar betrachteten. Sie waren die geistigen Vorbereiter der Revolution von 1848.

Und sie beschäftigten Dwars auch nach dem Ende seiner kurzen akademischen Laufbahn. Mehrere der in diesem Band versammelten Texte beschäftigen sich mit diesem Vor-Marx, dem Urgrund, aus dem Marx und Engels dann ihre Doktrinen entwickelten. Teilweise geht er – wie kann das in Jena anders sein – bis zu Schiller und Goethe zurück und ihrem spielerischen Nachdenken über Dilettantismus.

Aber man merkt auch, dass ihn viele Ideen, die zum linken Denken gehören, bis heute beschäftigten. Ganz zentral: Das Nachdenken über Krieg und Frieden. Ein Thema, das einmal das Herzensthema der europäischen Sozialdemokratie war, die 1912 in Basel eine überschwängliche Deklaration gegen den Krieg postulierte, nur um dann in allen beteiligten Staaten dann 1914 den Krieb zu unterstützen.

Hier geht es mitten in die bis heute nicht entschiedene Diskussion: Wie verhindert man Kriege? Wer ist eigentlich schuld an Kriegen? Der entfesselte Kapitalismus und die gierigen Kapitalisten? Oder doch ein sturer, staubiger, krachlederner Nationalismus, der blindwütig aufrüstet und eskaliert? Das sind Fragen, die heute wieder virulent sind, weil nie wirklich ausdiskutiert. Auch bei Dwars nicht. Es klingt so schön: „Krieg dem Kriege!“ Gäbe es nur nicht die Autokraten, für die Krieg das bevorzugte Mittel der Wahl ist.

Terror, Technik und Humanität

Womit man auch beim kleinen ostdeutschen Staat wäre, der eben nicht aus einer geglückten Revolution entstand, sondern als Besatzungszone. Ein betreutes Experiment, so könnte man es nennen. Wäre da nicht der Stalinsche Terror, über den Dwars ebenfalls nachdenkt. Weil es auch 100 Jahre lang immer wieder ein Problem linker Intellektueller war, damit umzugehen.

Mit den Erzählungen von der Notwendigkeit des „roten Terrors“ und den harten Bedingungen, den Sozialismus in einem rückschrittlichen Land aufzubauen. Und was der Erzählungen mehr sind, die dann auch noch die Prozesse gegen die alten Mitstreiter Lenins erklären sollen.

Dwars dreht die Debatte ein Stückchen weiter. Denn wenn man einen Staat wie eine Maschine betrachtet und Technik wichtiger als Menschen ist, dann droht der Terror als Ergebnis auch aus technokratischen Entwicklungen in der Demokratie. Kann man also etwas lernen aus den Abgründen kommunistischer Staatsversuche? Augenscheinlich ja. Denn es geht immer um das Verhältnis von Menschen und Macht. Und damit um die Frage: Wie bewahren wir Humanität?

Übrigens eine Debatte, die auch in Westdeutschland geführt wurde. Exemplarisch geht Dwars dazu auf Peter Weiss ein. Das ist der Mann, der mit seiner „Ästhetik des Widerstands“ Intellektuelle in Ost wie West zum Nachdenken brachte. Anhand von Weiss’ „Die Ermittlung“ diskutiert Dwars ein Problem, das nicht nur der Staatssozialismus hatte: Seine Unfähigkeit zur kritischen Selbsthinterfragung.

Die Partei hatte ja bekanntlich immer recht. Aber so fährt man ein Experiment nun einmal krachend gegen den Baum. Und sorgt regelrecht dafür, dass sich Menschen abwenden, weil sie in der starren Rechthaberei keinen Platz für sich finden.

Veränderbarkeit denken

Man merkt schon: Da beschäftigen Dwars noch viele nie abgegoltene Diskussionen aus einem abgeschafften Land. Er hat es nicht einfach wie ein altes Kleid an den Nagel gehängt. Denn wenn man bis zu den Junghegelianern zurückgeht, dann denkt man sich die gegebenen Verhältnisse auch im 21. Jahrhundert nach wie vor als veränderbar. Nichts ist alternativlos. Schon gar keine in ihren Verhältnissen festgefahrene Gesellschaft.

Und er erinnert in seinen Texten auch daran, dass es diese Diskussionen über das Veränderbare auch in der DDR gab – vor allem in der Literatur. Etwa bei Christoph Hein und Heiner Müller. Und seine Texte sind jedes Mal auch ein Spiegel der Gegenwart. Etwa wenn er sich mit dem Jenaer Germanisten Dieter Strützel beschäftigt, der sich mit „grundlegenden Konstruktionsfehlern aller Parteien in der Nachfolge Bebels und Lenins“ und den Verirrungen des real existierenden Sozialismus beschäftige. Mitsamt der heillosen Definition von Freiheit, die regelrecht eingedampft wurde auf die Phrase, sie sei die „Einsicht in die Notwendigkeit“.

Wenn es um den Humanismus einer Gesellschaft geht, geht es immer um die Frage von Freiheit und die Frage von Selbstbestimmung.

Aber was passiert in Gesellschaften, in denen das große Geld regiert? „Freiheit wird zur freiwilligen Selbstanpassung ans Diktat des Warenfetischismus und das Leben selbst zur Ware: austauschbar und den Moden unterworfen. Nur konsequent, dass in Kapital-Gesellschaften auch Politik zur Ware verkommt, die sich verkaufen muss und deren Absatz, sprich Wahlen, nach dem Gesetz von Angebot und Nachfrage funktioniert. Macht wird zu einer Frage der Werbung.“

Nötige Verunsicherungen

Kann es sein, dass auch linkes Denken wieder fruchtbar sein kann, die Fehlentwicklungen der Gegenwart zu begreifen? Hilft das etwa? Im Epilog kommt Dwars im Grunde seiner eigenen Ratlosigkeit näher, die auch etwas Gutes hat, wie er feststellt: „Nur, wer sich wehrlos macht, wer seine Ratlosigkeit eingesteht und sich zu wundern vermag über Dinge, die scheinbar jeder versteht, hat die Chance, sie wieder und wieder anders zu sehen.“

Es ist das Infragestellen, das überhaupt den denkbaren Raum für Veränderungen eröffenet. Das ist ja im Grunde der zentrale Gedanke der Junghegelianer, die aus Hegels konservierenden Staatskonzepten ausbrechen wollten. Und das im Geiste auch geschafft haben.

Denn – das ist der Widerspruch zu Marx: Veränderung beginnt im Kopf.

Dass die daraus folgende Revolution dann scheiterte, kann man als Niederlage verstehen (oder wie Marx auf radikalere Gedanken kommen). Man kann es aber auch als Gewinn verstehen, als Zugeständnis, dass mit der eigenen Verunsicherung überhaupt erst Lösungen für erstarrte Zustände denkbar werden. „Und noch nötiger sind offene Fragen, auf die wir noch gar keine Antworten haben“, schreibt Dwars einen Satz, den vielleicht nicht nur Politiker beherzigen sollten.

Denn wer immer schon fertige Antworten hat, sorgt ja erst dafür, dass es auf einmal unberechenbar zugeht. So wie es auch Dwars nach 1990 erlebte: Dem Wahl-Slogan „Keine Experimente!“ folgten reihenweise Experimente an Land und Leuten, von denen sich viele bis heute nicht erholt haben.

Wenn Gewissheiten fehlen

Was würde da eigentlich helfen? Alles auf den Prüfstand stellen, meint Dwars. Und gibt eigentlich schon im Prolog zu, dass sein Plan, aus den Texten der vergangenen 30 Jahre eine konsistente Erkenntnis des Zeitgeschehens zu gewinnen, gescheitert ist. „Das Material gibt kein Bild einer zugrundeliegenden Zeit zu erkennen, außer den Brüchen, die den Suchenden umtreiben.“

Womit er wohl seinem Anliegen und dem, was ihn in all diesen Texten umgetrieben hat, am nächsten kommt. Es sind Texte der Suche, des Versuchens zu verstehen, was da eigentlich geschehen ist mit der Welt, dem Land und ihm selbst. Was natürlich immer ein produktiver Ansatz ist: Die Gewissheiten der Vergangenheit immer wieder infrage zu stellen. Ganz bewusst infrage zu stellen. Heilige Kühe zu schlachten und Denkmäler zu stürzen.

Sodass im Grund alle Texte in diesem Buch solche Versuche sind. Infragestellungen. Manchmal sehr eigensinnig, manchmal mehr tastend als erfolgreich. Manchmal im Fragen versteckt geblieben. Und damit auch die sehr eigene Weltsicht des Jens-Fietje Dwars sichtbar machend, für den diese Sammlung auch ein Versuch war, dem eigenen Gewordensein einen Sinn zu geben. Oder den Sinn gar zu finden, wenn er die Texte aus 30 Jahren sorgfältig aneinanderreiht und kommentiert.

Und dann noch ausgerechnet mit einer Überschrift betitelt, die im Buch auch über seiner Dankesrede für den Walter-Bauer-Preis der Städte Leuna und Merseburg steht. Ein Titel, der sich auch auf seine Arbeit als Verleger bezieht, die natürlich mit derselben Frage konfrontiert ist, wie sie auch der Leipziger Verleger Kurt Wolff einst stellte: „Man verlegt entweder Bücher, von denen man meint, die Leute sollen sie lesen, oder Bücher, von denen man meint, die Leute wollen sie lesen.“

Das ist der Zwiespalt aller Verleger. Und eigentlich auch aller Autoren. Gefällig sein oder herausfordernd, aalglatt oder voller Kanten und Sperrigkeiten, die unser sperriges Verhältnis zur Welt und zu uns selber sichtbar machen. Letzteres versucht Dwars mit dieser Sammlung. Am Ende so ratlos wie zuvor.

Aber es sind eigentlich die Ratlosigkeiten, die geteilt werden müssen, nicht die Gewissheiten. Denn nur dabei lernt man vielleicht was. Wenn man noch was lernen will.

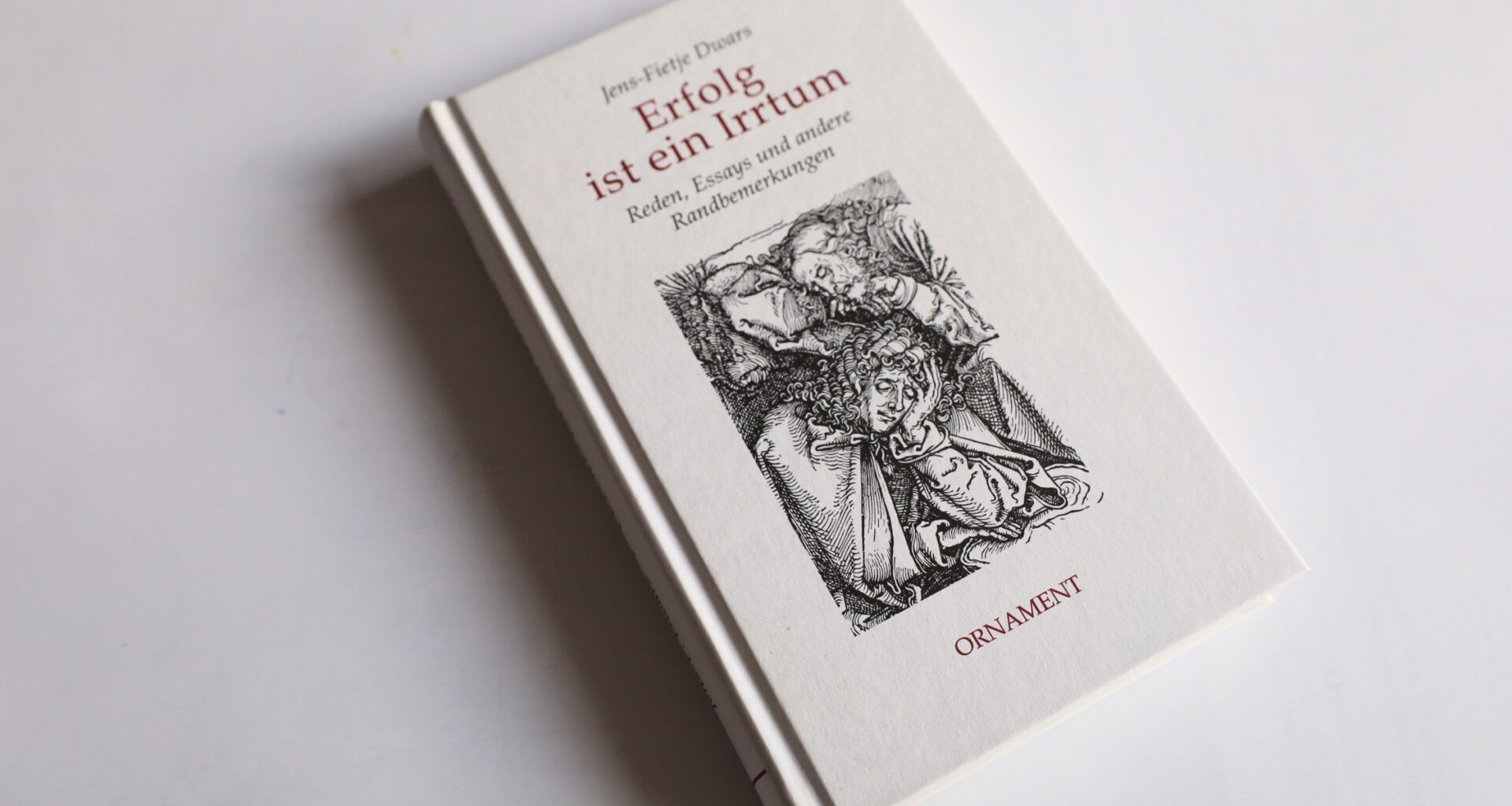

Jens-Fietje Dwars „Erfolg ist ein Irrtum“ Edition Ornament im quartus-Verlag, Jena 2025, 22 Euro.