Spurensuche im Abwasser

Die Arbeit der Forscher am Fraunhofer-Institut beginnt beim Aufspüren von Stoffen, die nicht ins Wasser gelangen oder dort bleiben sollen. Christiane Schuster hat mit keramischen Technologien einen Sensor entwickelt, der selbst kleinste Mengen an Pestiziden oder Medikamenten ermitteln kann.

„Ein Paradebeispiel ist Diclofenac. Das ist ein Schmerzmittel, das kennen ziemlich viele aus Voltaren. Das appliziert man über die Haut und wenn man duscht oder sich wäscht, wird es wieder abgewaschen. Es geht in unser Abwasser und wird von vielen Kläranlagen nicht zurückgehalten“, erklärt die Wissenschaftlerin.

Sensor spürt Nanopartikel auf

Selbst geringe Konzentrationen in den Flüssen oder Seen können Pflanzen, Tieren und auch uns Menschen schaden. Der Sensor vom Fraunhofer-Institut soll die Spurensuche vereinfachen. Aufgebaut ist er wie ein Flussbett mit vielen Erhebungen und Vorsprüngen, die nur Nanometer groß sind. Das zu untersuchende Wasser fließt durch das Flussbett hindurch, doch die Rückstände von Medikamenten wie Diclofenac bleiben an den Vorsprüngen hängen.

Dafür haben die Forscherin und ihr Team Biomoleküle an der Oberfläche der Strukturen angebracht. Diese greifen nach den Rückständen der Medikamente und zeigen so, wie verschmutzt das Wasser ist: „Dann können wir wirklich live und vor Ort, also ohne die Wasserprobe erst ins Labor bringen zu müssen, die Konzentration von den Stoffen nachweisen“, erläutert die Wissenschaftlerin.

Neue EU-Regeln: Spurenstoffe aus dem Wasser filtern

Technologien wie diese werden in Zukunft immer wichtiger: Denn die Betreiber von Kläranlagen und Wasserwerken sind europaweit verpflichtet, in den nächsten Jahren auch kleinste Spurenstoffe herauszufiltern. Dies verlangt die so genannte Vierte Reinigungsstufe, die von den Mitgliedsländern der EU in nationales Recht umgesetzt werden muss. Am Fraunhofer-Institut arbeiten die Forscher vor allem auch an Lösungen für den Wassereinsatz in der Industrie:

„Wasser spielt in vielen Industrieprozessen eine große Rolle, oftmals einfach nur als Kühlwasser, etwa in der Energieversorgung. Wir brauchen Wasser auch sehr oft als Spülwasser für Reinigungsprozesse: In der Lebensmittelindustrie wird sehr viel Wasser aufgewendet“, sagt der stellvertretende Institutsleiter Michael Stelter. Teilweise sei es ein Mehrfaches dessen, was der Inhalt des Produktes ist, um die Hygiene sicherzustellen und um die Geräte zu reinigen.

Technische Keramik: Robuster als jedes Porzellan

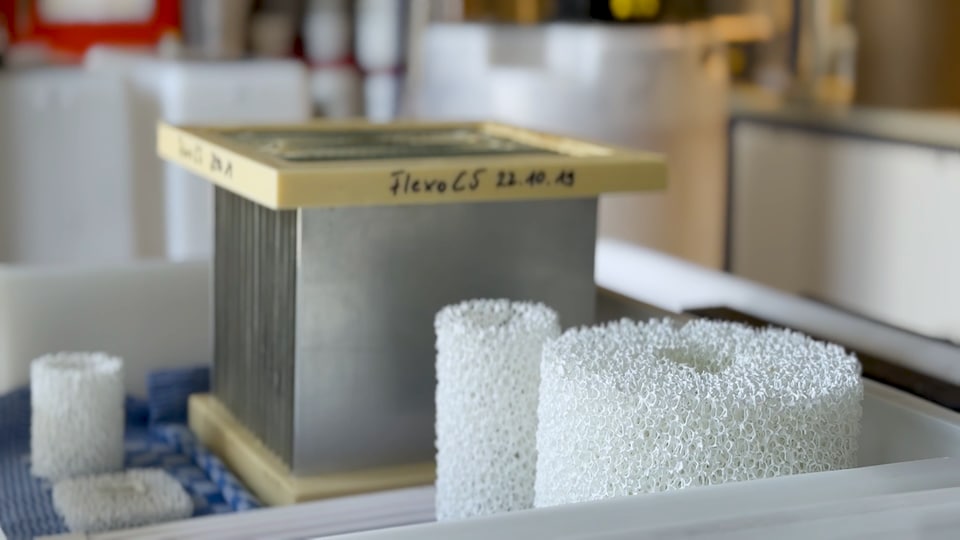

Die Forscher des Fraunhofer-Instituts entwickeln für Industriebetriebe Membranen und Filter, die es ermöglichen, Wasser immer wieder zu reinigen und zu nutzen. Das passiert unter anderem im Arbeitsbereich von Anja Gerbeth. Ihre Forschungsgruppe macht sich den großen Vorteil von Keramik gegenüber anderen Stoffen zunutze: seine Robustheit. Bei vielen industriellen Prozessen ist heißes, mit Chemikalien angereichertes Wasser im Spiel.

„Sie können Keramiken bei hohen Temperaturen einsetzen. Sie können sie in sehr harschen Bedingungen einsetzen“, so Gruppenleiterin Anja Gerbeth. Die Keramischen Filter sehen teilweise aus wie Korallen mit feinen Verästelungen, durch die das Wasser strömt. Dabei gilt: Je größer die Oberfläche eines Filtersystems ist, desto besser können Schadstoffe gebunden werden.

Schadstoffe festhalten, filtern und zerstören

Mit diesen Systemen können die Forscher Schadstoffe nicht nur filtern, sondern auch zerstören: „Es gibt keramische Werkstoffe, die Ultraschall erzeugen können. Der eine oder andere kennt das vielleicht von diesen kleinen Ultraschallbädern, die es beim Optiker gibt, wo man seine Brille reinigen kann“, erklärt Michael Stelter. Ähnliche Lösungen für den industriellen Maßstab werden am Fraunhofer-Institut entwickelt.

Die Forscher können aber auch nützliche Reststoffe aus dem Wasser herausfiltern. So arbeiten sie auch im Bereich des Bergbaus, wo viele Abwässer mit wertvollen Mineralien oder Metallen angereichert sind. Mit den ‚keramischen Korallen‘ können sie die Ressourcen zurückhalten und dadurch neue Wertschöpfung generieren.

Wasser im Kreis halten

Einmal aus dem Grundwasser entnommenes Wasser soll immer wieder eingesetzt werden und Industrie-Betriebe erst gar nicht mehr als Abwasser verlassen. Das Konzept dahinter heißt „Zero Liquid Discharge“, also ein Prozess, der keinerlei Wasser verliert. Das große Ziel der Forscher ist es, den Wasserkreislauf so weit es geht zu schließen.