VorlesenNews folgenArtikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

Dähhh dum. Dähhh dum. Zwei Töne genügen, und schon stehen einem die Nackenhaare zu Berge. Die Titelmusik von Steven Spielbergs „Der Weiße Hai“ verbreitete 1975 erstmals Angst und Schrecken auf der Leinwand. Ich habe den Thriller anlässlich seines diesjährigen 50. Jubiläums erneut im Kino gesehen – und kann sagen: Der Film geht auch ein halbes Jahrhundert später noch unter die Haut. Das Publikum im Kinosaal schrie bei besonders gruseligen Stellen laut auf. Mein Sitznachbar sprang bei einer Szene so heftig aus dem Sessel, dass sein Popcorn auf meinem Schoß landete.

Das Meisterwerk packt uns noch immer an unseren tiefsten Urängsten. Der riesige Hai mit den messerscharfen Zahnreihen, der Millionen Menschen das Fürchten lehrte, und dem damals erst 27-jährigen Regisseur seinen Durchbruch verschaffte, war in Wahrheit eine Blechmaschine namens „Bruce“. Drei Modelle ließ Spielberg bauen, doch sie versagten ständig – also musste er die Bedrohung weitgehend ohne Bilder des Monsters erzählen. Genau das machte den Film noch Furcht einflößender.

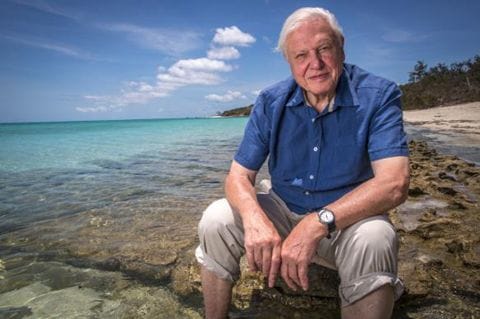

„Der Weiße Hai“ ist beste Unterhaltung, keine Frage. Doch Spielbergs Monsterfisch ließ mich auch nachdenklich zurück. Nur eine Woche zuvor hatte ich einen anderen Film gesehen, der mich ebenfalls beeindruckt hatte: die Doku „Ozean“ des britischen Naturforschers David Attenborough.

Spielberg inszeniert die Furcht vor dem Hai – Attenborough dagegen zeigt die gnadenlose Realität der industriellen Fischerei. Gewaltige Schleppnetze, die wie Bulldozer über den Meeresboden pflügen, und alles mitreißen, was nicht schnell genug entkommt. Schillernde Unterwasserwelten, die sich in kürzester Zeit in Schutt und Geröll verwandeln. Riesige Fabrikschiffe, vor denen es selbst in den entlegensten Eismeeren kein Entrinnen gibt und die dem Meer tonnenweise Fisch und Krill rauben. „Die Ozeane sind unser Lebenserhaltungssystem und unser größter Verbündeter gegen die Klimakatastrophe“, sagt Attenborough gleich zu Beginn des Films. „Doch wir rauben ihnen die Lebensgrundlage.“

Tatsächlich ist es um den Lebensraum Meer schlecht bestellt – aus gleich mehreren Gründen: Überfischung, Klimawandel, Umweltverschmutzung. Gerade erst haben Wissenschaftler nachgewiesen, dass die Ozeane ihre Belastungsgrenze überschritten haben. Sie nehmen immer mehr Kohlendioxid aus der Atmosphäre auf, versauern dadurch und verlieren zunehmend ihre stabilisierende Rolle im Erdsystem. Gleichzeitig nimmt ihre Ausbeutung durch Überfischung zu. Mindestens 35 Prozent der mehr als 2.500 geprüften Fischbestände weltweit sind überfischt.

Am Beispiel der Haie wird das besonders deutlich. Rund ein Drittel aller Haiarten und ihrer nahen Verwandten gilt laut der Weltnaturschutzunion IUCN als bedroht. Dabei sind sie Schlüsselarten für die Gesundheit der Weltmeere.

„Nehmen Sie Korallenriffe“, erklärte mir kürzlich der Haiforscher John Long. „Dort gibt es die höchste Dichte an Haiarten.“ Diese Haie, meist kleinere Arten, fressen Fische, die sich von Korallen ernähren und bei einer Überpopulation ganze Riffe zerstören würden. Ein weiteres Beispiel sind Tigerhaie am Ningaloo Riff in Westaustralien: Sie verhindern, dass Schildkröten die dortigen Seegraswiesen überweiden – Ökosysteme, die pro Hektar 30-mal so viel CO2 binden wie Regenwald. „Haie halten die Ozeane gesund, indem sie für Gleichgewicht sorgen“, bringt Long es auf den Punkt.

Und dennoch hat kaum ein Meerestier ein schlechteres Image als der Hai. Auch deshalb, weil Spielbergs Kassenschlager eine fatale Wirkung hatte: Nach dem Kinostart verfielen Tausende Sportfischer an der US-Ostküste in eine Art kollektiven Rausch und machten plötzlich Jagd auf Haie. Zeitgleich expandierte die industrielle Fischerei.

Die Populationen vieler großer Haiarten im Nordwestatlantik gingen in der Zeit nach „Der Weiße Hai“ um bis zu 80 Prozent zurück. Der Paläontologe und Haiforscher Long erklärt das auch damit, dass man damals wenig über die Haie wusste – etwa über ihre Fortpflanzung. Heute weiß man: Es dauert 26 bis 30 Jahre, bis Weiße Haie geschlechtsreif werden. Weibchen bekommen zudem nur wenige Junge. „Die Bestände haben sich bis heute nicht von den Folgen des Films erholt“, sagt Long. Sogar Steven Spielberg bekannte 2022 in einem BBC-Interview: „Ich bedauere bis heute aufrichtig die Dezimierung der Haipopulation aufgrund des Buches und des Films.“

Long, der in Melbourne aufwuchs, erinnert sich noch genau daran, als der Film in die Kinos kam: „Viele Australier – auch ich – dachten danach: ‚Ins tiefe Wasser gehe ich nicht mehr‘.“ Heute hat der Wissenschaftler seine Angst abgelegt und ist sogar schon mit den Raubfischen getaucht. Einen Weißen Hai in seiner natürlichen Umgebung zu beobachten, sei eine lebensverändernde Erfahrung, erzählt der 68-Jährige, der erst im vergangenen Jahr seinen Tauchschein gemacht hat.

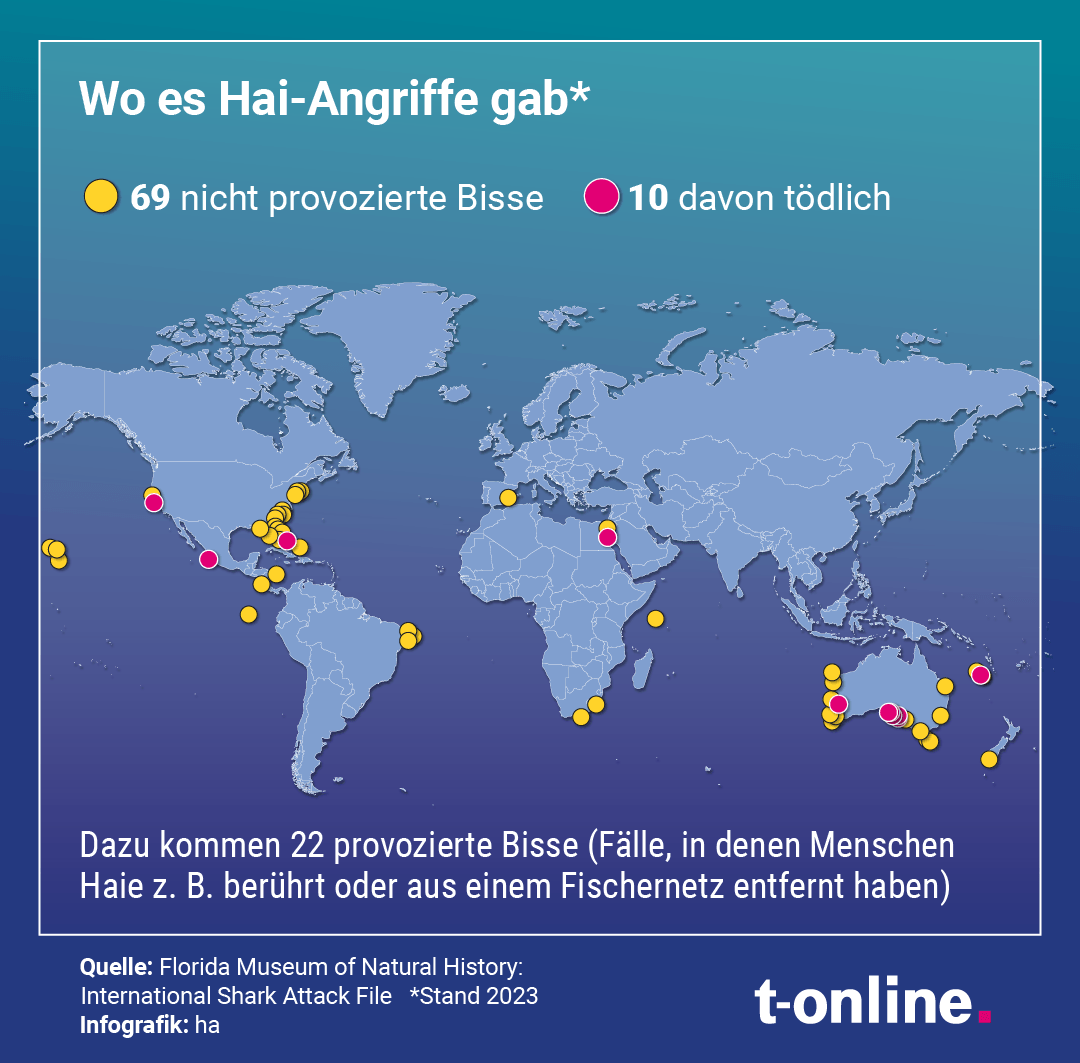

Doch noch immer hält sich die Angst vor Haien hartnäckig. Die reale Gefahr ist aber tatsächlich verschwindend gering: 2023 gab es weltweit zehn unprovozierte Todesfälle nach einer Haibegegnung, 2024 wurden bislang vier Todesopfer nach einem Haibiss angegeben – und das bei Millionen Menschen, die täglich schwimmen, paddeln oder surfen.

In den Medien werden solche Vorfälle oft mit allen Mitteln ausgeschlachtet. Schlagzeilen wie „brutale Haiattacke“, gedankenlos und ohne Verhältnismäßigkeit verbreitet, schüren den Mythos vom „Killerhai“. Allein der Begriff „Attacke“ sei irreführend, betont Haiforscher Long: „Er impliziert Vorsatz und Aggression. Haie sind wilde Tiere – sie jagen nach Nahrung.“ Ohne Provokation halten sie sich eher vom Menschen fern.

Der Ozean ist der natürliche Lebensraum des Hais – und in diesen dringt der Mensch immer rücksichtsloser ein. Nicht als Gast, der badet, sondern als Jäger, der plündert. Dabei handeln wir grausamer als jedes von Hollywood erdachte Monster.

Jedes Jahr sterben Schätzungen zufolge bis zu 80 Millionen Haie durch Fischerei. Sie landen als Beifang in Schleppnetzen, an Langleinen oder in Stellnetzen. Noch immer verenden sie durch das grausame „Finning“. Dabei werden den Haien die Flossen abgeschnitten – oft noch bei lebendigem Leib – bevor sie zurück ins Meer geworfen werden. Zwar ist Finning heute vielerorts verboten, doch paradoxerweise wurde der Handel in den vergangenen Jahren ausgeweitet: Statt nur Flossen zu verwenden, wird nun das ganze Tier vermarktet, was die Nachfrage nach Haifleisch, Haut, Knorpel und Leberöl angekurbelt hat.

Loading…

Loading…

Loading…