Der Wunsch nach einem Kind mit dem Aussehen à la Brad Pitt oder George Clooney ist lange her – besonders bei der Auswahl der Samenspende. War es vor zehn Jahren noch vollkommen normal, den Spender nach optischen Kriterien auszuwählen – damals möglichst groß, blond und mit blauen Augen -, spielen heute ganz andere Faktoren eine Rolle. „Ich würde sagen, dass heute Bildung und ein sympathischer Mensch wichtiger bei der Auswahl des Spenders sind. Das Aussehen ist tatsächlich eher zurückgetreten“, sagt Ann-Kathrin Klym, Leiterin der Berliner Samenbank in Mitte.

Elternkolumne „Anonym und abgekämpft“ Angst und Schrecken in der WhatsApp-Elterngruppe

„Bildung wird als ein Indikator gesehen. Ein Hochschulabschluss ist von Vorteil, mindestens Abitur ist wichtig. Es ist einfach häufig ein Sicherheitscheck“, sagt sie. „Ich glaube, es ist schon gewünscht, dass eine gewisse Intelligenz weitervererbt wird. Dann kommen Charaktereigenschaften, also wie sympathisch der Spender auf uns als Team wirkt.“

Seit 1999 unterstützt die Berliner Samenbank Wunscheltern auf ihrem Weg zu einem Kind und fungiert als Schnittstelle zwischen Spendern und Empfängerinnen. Dabei lege sie großen Wert auf die Belange aller Beteiligten, sagt Klym. Die 40-Jährige ist Diplomingenieurin für medizinische Biotechnologie. Statt für ein Arzneimittelunternehmen zu arbeiten, hat sie sich nach dem Studium für eine Stelle in einer Kinderwunschklinik entschieden. Seit 2015 leitet Klym die Berliner Samenbank.

Südländischer Typ beliebter als früher

Weiche Faktoren, wie die Charaktereigenschaften und auch die Motivation des Spenders, spielen heute eine größere Rolle als die Optik. Die könne man ohnehin nicht beeinflussen, sagt Klym. Natürlich könne man versuchen, beispielsweise rote Haare zu vermeiden, wenn das der Wunsch ist, und entsprechende Spender vorschlagen, doch ob das Kind dann auch wirklich nicht rothaarig wird, könne man nicht garantieren. „Am Ende macht die Natur doch sowieso, was sie will“, sagt Klym.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Externen Inhalt anzeigen

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Seit 2015 leitet Ann-Kathrin Klym die Berliner Samenbank in Mitte.

Seit 2015 leitet Ann-Kathrin Klym die Berliner Samenbank in Mitte.

© Franziska Apfel

Trotzdem ist die Optik nicht ganz unwichtig. In Berlin seien die Wünsche aber so vielfältig wie die Stadt selbst. „Eigentlich ist es ein Querschnitt durch die Bevölkerung“, sagt Klym. Derzeit seien spanische und italienische Spender sehr gefragt, Grund dafür sind die großen Communitys in der Stadt. Häufig würden Spender aus der eigenen ethnischen Gruppe gesucht.

Doch auch sonst seien südländische Typen beliebt. „Da gab es einen klaren Shift. Wir haben jetzt auch viele Frauen – besonders alleinstehende –, die gerne Spender mit einem gemischten Hintergrund möchten. Einfach, weil sich die Gesellschaft verändert hat und diverser wird.“

Nicht jeder kann Spender sein

Die gesuchte Vielfalt ist jedoch nicht immer vorhanden, besonders bei Spezialwünschen wie einem Spender aus Kamerun, erzählt die Leiterin. Hinzu kommen andere Faktoren, die die Auswahl einschränken. Denn nicht jede Spende kann auch genutzt werden. Nur rund sechs Prozent der potenziellen Spender werden tatsächlich in das Programm aufgenommen.

„Das ist das Kernproblem“, sagt Klym. „Nicht jede Person, die glaubt, spenden zu können, kann es auch.“ Das liegt unter anderem an der Qualität der Spermien, die weltweit abnimmt. Umweltfaktoren jeglicher Art und die Lebensumstände früherer Generationen haben Einfluss darauf. „Wenn ich in einer Generation aufgewachsen bin, bei der viele Weichmacher im Trinkwasser zu finden waren, wirkt sich das auch auf meine Keimzellen aus – und somit auch auf die Nachfolger.“ Große Unterschiede zwischen Europa, Afrika, Amerika oder Asien gibt es laut Klym nicht.

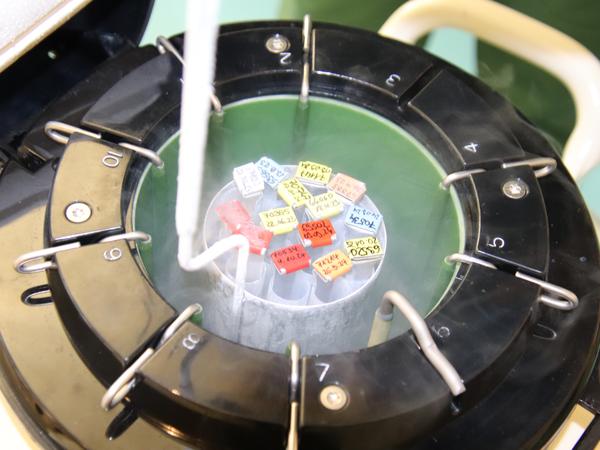

Bei minus 196 Grad Celsius werden die Samenspenden eingefroren. Sie können später für eine Insemination oder eine In-vitro-Fertilisation (IVF) genutzt werden.

Bei minus 196 Grad Celsius werden die Samenspenden eingefroren. Sie können später für eine Insemination oder eine In-vitro-Fertilisation (IVF) genutzt werden.

© Franziska Apfel

Zudem müssen die Spermien die Kryokonservierung, also das Einfrieren bei minus 196 Grad Celsius, überleben. Denn auch bei einem guten Befund kann der Verlust dabei sehr groß sein. Die Qualität ist somit der wichtigste und auch limitierendste Faktor.

Altersgrenze wichtig für Spenderkinder

Vorgaben gibt es zum Beispiel beim Alter und der Gesundheit. Grundsätzlich sind in Deutschland nur volljährige Spender erlaubt. Bei der Höchstgrenze schwanken die Vorgaben bei den etwa zehn bis 15 Samenbanken in Deutschland, die die Bereitstellung von Samenspenden und die Kryokonservierung anbieten. Bei den größeren Samenspendenbanken in Deutschland liegt die Altersgrenze bei 42 Jahren, in Erlangen (Bayern) können Spender bis zu 50 Jahre alt sein. Bei der Berliner Samenbank müssen Spender zwischen 20 und 38 Jahre alt sein – eine interne Entscheidung.

„Wir wollen den Spenderkindern ermöglichen, den Spender noch zu kontaktieren oder zumindest die Identität zu erfahren“, erklärt Klym. „Wenn der Spender relativ alt war, als er gespendet hat, ist die Wahrscheinlichkeit einfach geringer, ihn noch lebendig anzutreffen.“ Diese Möglichkeit wird den Kindern heute durch das sogenannte Samenspenderregistergesetz geschaffen.

Die Novelle wurde 2018 eingeführt. Seitdem müssen Samenspender ihre Identität hinterlegen, sodass Kinder, die aus einer Samenspende hervorgehen, ab dem 16. Lebensjahr Auskunft über ihren biologischen Vater erhalten können. Diese Regelung soll den Bedürfnissen der Kinder gerecht werden, die sich oft die Frage nach ihrer Herkunft stellen. Samenspender sind jedoch durch das Gesetz von Unterhaltspflichten, Sorgerecht und Erbrecht befreit.

Mehr künstliche Befruchtungen in Deutschland

Die Zahl der Kinderwunschbehandlungen von Single-Müttern durch eine künstliche Befruchtung im Labor hat in Deutschland deutlich zugenommen und ist von 146 im Jahr 2018 auf 1287 im Jahr 2022 gestiegen. Das geht aus den Daten des Deutschen IVF-Registers hervor.

Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Zahlen durch eine Insemination noch deutlich höher sind. Sie werden erst seit Kurzem registriert.

„Die Spender müssen sehr gesund sein, weil sich auch das auf die Spermien auswirken kann“, erklärt Klym. Alkohol darf nicht missbräuchlich konsumiert werden, Drogen und Zigaretten sind tabu. Auch muss der Spender frei von Infektionen und Krankheiten sein. Das wird mit jeder Probe kontrolliert.

Ein ungesunder Lebensstil und auch Stress können die Anzahl gesunder Spermien dezimieren oder auch dazu führen, dass Spermien das Einfrieren nicht überleben. „Wenn beispielsweise eine Prüfungsphase ansteht, sinkt die Qualität. Dann sagen wir: Okay, dann sind jetzt zwei, drei Monate Pause angesagt und Sie kommen danach wieder zu uns“, erklärt Klym.

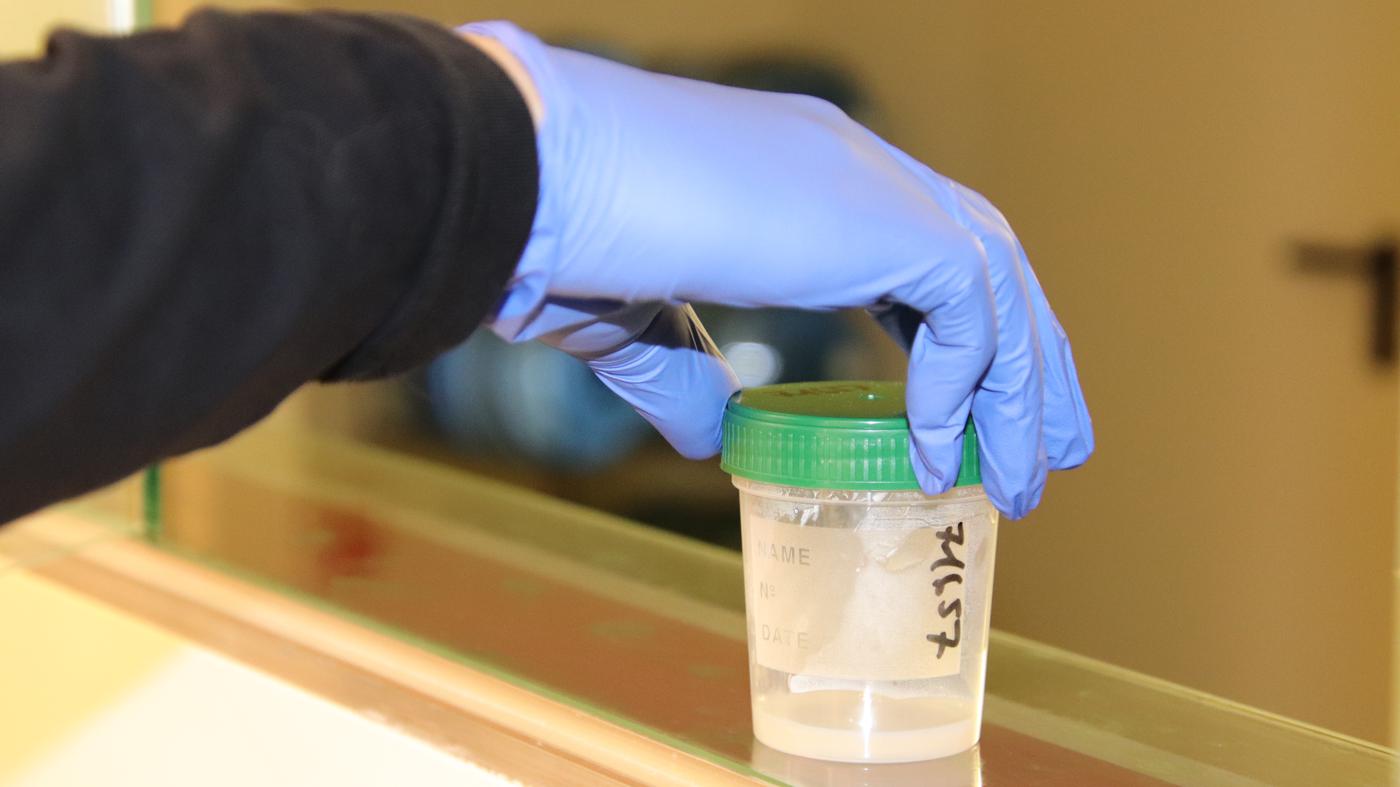

Jede Probe wird auf ihre Vitalität und Gesundheit überprüft.

Jede Probe wird auf ihre Vitalität und Gesundheit überprüft.

© Franziska Apfel

Und noch etwas ist wichtig: „Das klingt komisch, aber der letzte Samenerguss muss drei bis fünf Tage vorher stattgefunden haben. Nicht länger, nicht kürzer.“ Das Sexualleben muss also intakt sein. Denn auch das wirkt sich auf die Qualität und das Volumen aus. Eine zu lange oder zu kurze Pause vor der Spende ist nicht förderlich. „Manchmal sagen die Spender auch am selben Tag ab, weil sie am Vorabend oder am Morgen eine Ejakulation hatten“, sagt die Leiterin. „Da sind wir natürlich nicht böse, denn so spielt das Leben. Aber sie sollten sich schon daran halten – wenn es geht.“

Geld ist nicht die Hauptmotivation

Pro erfolgreicher Abgabe erhalten die Spender bei der Berliner Samenbank 80 Euro. Im deutschlandweiten Vergleich ist Berlin damit zusammen mit Hamburg und München im niedrigen Bereich. In Düsseldorf bekommen Spender bis zu 150 Euro.

Im Europavergleich gehört Deutschland zum höheren Mittelfeld. Spitzenreiter ist hier die Schweiz, die umgerechnet etwa 2000 Euro bezahlt. Ganz im Gegensatz zu Belgien: Hier ist die finanzielle Entschädigung einer Samenspende verboten, lediglich die Fahrtkosten werden erstattet. Auch in Paris (Frankreich) und Vilnius (Litauen) gibt es keine Entlohnung, hier wird jedoch mit einem kostenlosen Test der Samenqualität und einer Untersuchung auf mögliche Sexualkrankheiten gelockt.

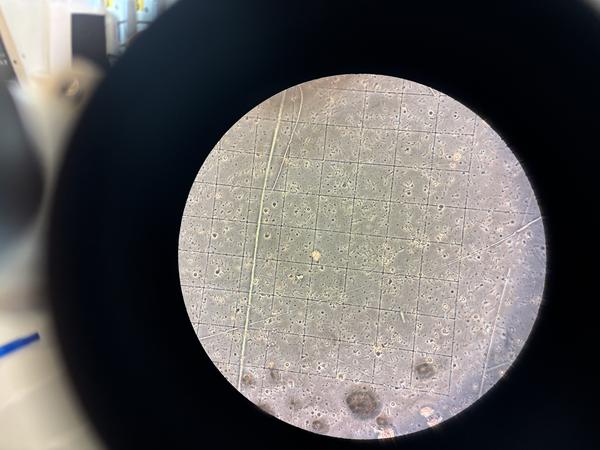

Unter dem Mikroskop werden die Spermien auf ihre Gesundheit untersucht. Dabei spielen Form, Vitalität und Anzahl eine wichtige Rolle.

Unter dem Mikroskop werden die Spermien auf ihre Gesundheit untersucht. Dabei spielen Form, Vitalität und Anzahl eine wichtige Rolle.

© Franziska Apfel

Die Motivation der Spende ist jedoch meistens nicht nur finanzieller Natur. Nur circa einem Drittel ihrer Kunden gehe es um das Geld, sagt Klym. Die Mehrheit habe altruistische Gründe: Sie wollen anderen helfen, sich den Kinderwunsch zu erfüllen. Oder möchten selbst keine Familie gründen und Kinder großziehen, wollen jedoch trotzdem etwas von sich hinterlassen.

Maximal 100 Proben werden pro Spender bei der Berliner Samenbank genommen. „Das kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie gefragt das Profil ist. Wenn jemand weniger gefragt ist, würden wir natürlich auch weniger Proben abgeben lassen. Wir müssen schließlich schauen, dass wir die wieder loswerden“, sagt Klym.

Statistisch gesehen kommen bei 100 Spenden etwa 15 Kinder zustande, da bei einer Insemination eine Schwangerschaftswahrscheinlichkeit von 15 Prozent besteht. Dabei wird Frauen Sperma direkt in den Uterus injiziert und es muss keine Zusammenführung von Sperma und Eizelle im Labor erfolgen wie bei der In-vitro-Fertilisation (IVF). „Wir wollen auch nicht mehr als 15 Kinder pro Spender in die Welt setzen“, sagt Klym.

Keine bundesweite Datenbank vorhanden

Ob es wirklich bei 15 bleibt, ist jedoch unklar, denn eine gemeinsame Datenbank aller Samenbanken in Deutschland gibt es nicht. Das scheitere am aktuellen Datenschutz. „Wir müssen darauf vertrauen, dass die Spender ehrlich zu uns sind“, sagt Klym. „Eine Datenbank, bei der auch ein genetischer Abgleich möglich ist und man nachschauen könnte, ist ein Wunsch, den wir alle haben.“

Wie die Empfängerinnen dann entscheiden, ist ganz unterschiedlich – und kommt auch auf den eigenen Lebensstil an. „80 Prozent unserer Kundinnen sind entweder in einer lesbischen Beziehung oder alleinstehende Frauen“, sagt die Leiterin. „Nur etwa 20 Prozent sind heute noch heterosexuelle Paare mit einem unerfüllten Kinderwunsch.“

Jede Samenbank hat ihr ganz eigenes Vorgehen, die Profile der Spender vorzustellen. Einige arbeiten mit einem großen Online-Katalog und Filtern, die die Interessenten nutzen können. Andere, wie die Berliner Samenbank, fungieren als Schnittstelle und lernen alle Beteiligten persönlich kennen. „Dadurch können wir natürlich auch viel besser auf Charaktereigenschaften und entsprechende Wünsche eingehen“, erklärt Klym. Das Team erstellt eine Vorauswahl und die Empfängerinnen können dann anhand der ausführlichen Profile entscheiden.

Lesen Sie auch Acht Versuche und 12.000 Euro Podcasterin Ariana Baborie über ihre Kinderwunschbehandlung und das Muttersein Familienkolumne „Anonym und abgekämpft“ Die leise Sehnsucht nach dem dritten Kind Kein Geld für Kinderwunschbehandlung Berlin stoppt bis auf Weiteres Zuschüsse

„Mittlerweile geben fast alle auch Kinderfotos raus. Da sind sie meistens acht, neun oder zehn Jahre alt. 2011 waren die Spender noch viel verschlossener“, sagt Klym. Erwachsenenbilder werden jedoch keine zur Verfügung gestellt. Damit soll vermieden werden, dass der Spender erkannt wird. Er kann schließlich auch immer ein Freund oder Arbeitskollege sein.

Ein Tabuthema sei die Samenspende in Berlin nicht mehr. „Doch es gibt ein Stadt-Land-Gefälle“, sagt Klym. „Dort ist es noch ein eher stigmatisiertes Thema. Häufig überwiegt die Annahme, dass Menschen, die spenden, von der Straße kommen und das schnelle Geld wollen.“ Dass es jedoch Menschen seien, die gesund leben und sich der Verantwortung bewusst sein müssen, sei vielen noch nicht klar.