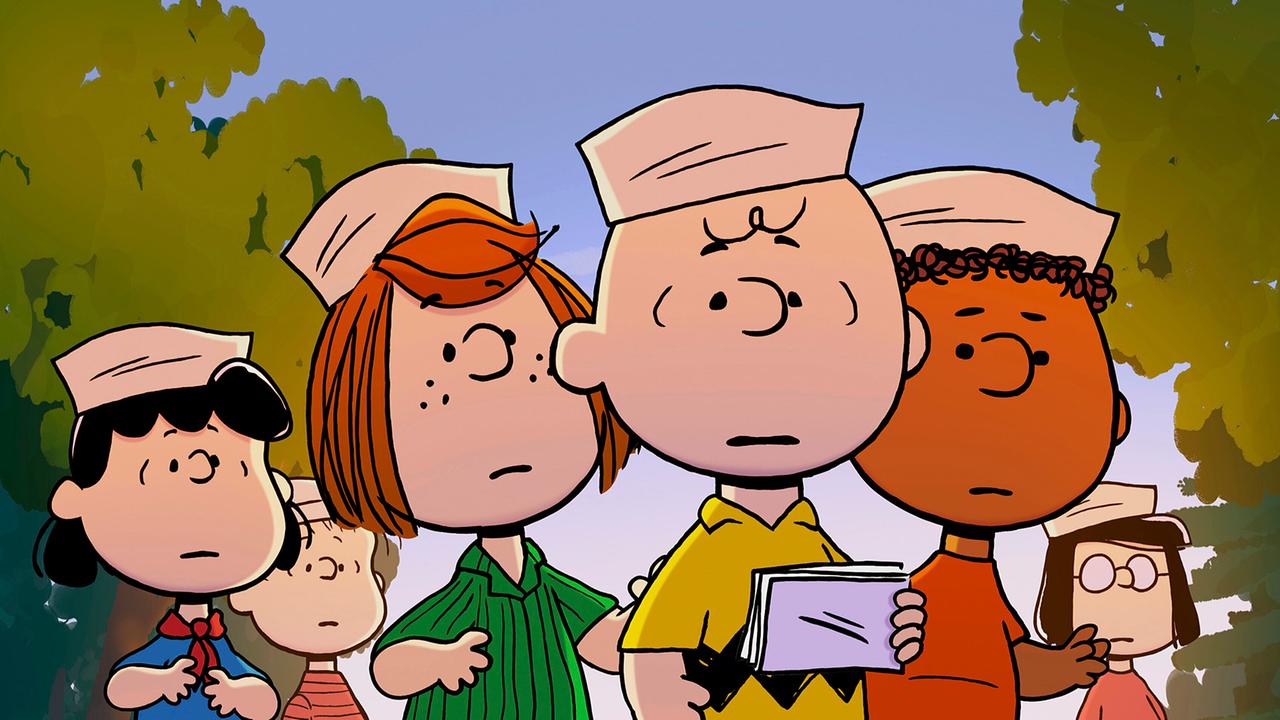

Die Welt der „Peanuts“ ist grotesk komisch und voller Mobbing, Depressionen und Selbstzweifel – und das seit 75 Jahren. Dem Erfinder Charles M. Schulz gelang das Kunststück, uns über unsere Zweifel lachen zu lassen.

Von Martin Zeyn, BR Kultur

Es war ein Auftakt, der bei vielen die allerschlechtesten Erinnerungen an die Schulzeit hervorruft. Zwei Kinder unterhalten sich: „Guck, da kommt der gute alte Charlie Brown.“ Und dann, wie aus dem Nichts: „Ich hasse ihn so.“ So begann am zweiten Oktober 1950 die Comic-Serie „Peanuts“. Wie konnte daraus einer der erfolgreichsten Comicstrip aller Zeiten werden?

Eine brutale Welt

Kinder in einer US-amerikanischen Vorstadt: eine kleine, aber alles andere als heile Welt. Charlie Brown spricht immer wieder von seinen Depressionen, Linus van Pelt wird zum Wrack, wenn seine Schwester Lucy ihn zu erziehen versucht und seine Schmusedecke wegsperrt. Und nie war eine Gruppe von Mitspielern fieser, als wenn Charlie beim Baseball schon wieder den Ball nicht trifft. Und dann liegt dieser kleine Charlie – was sehr oft zu sehen ist – die halbe Nacht wach im Bett.

Jens Balzer, einer der bekanntesten deutschen Comicspezialisten, betont: „Die Kinder gehen auf eine unglaublich depressiv stimmende Weise brutal miteinander um. Natürlich spielt die Restaurationsphase in den USA Anfang der 1950er-Jahre eine erhebliche Rolle, also der Aufstieg des Wettbewerbskapitalismus und die Vereinzelung der Individuen. Das wird eigentlich nirgendwo so gut ästhetisch wiedergegeben wie in den frühen ‚Peanuts‘.“

Keine Kindheit ohne Trauma

Funnies, lustige Strips also, gibt es viele. Auch die „Peanuts“ sind oft grotesk komisch. Was sie aber einzigartig macht, ist die Offenheit, mit der mentale Probleme behandelt werden. Und die betreffen alle: Selbst die unerträglich griesgrämige, rücksichtslose Lucy ist hoffnungslos verliebt in Schroeder, der sie nicht einmal ignoriert.

Und das ist vielleicht das Geheimnis dieser Serie: Niemand kommt durch die Kindheit ohne Trauma, und niemand ist einfach nur böse. Was bedeutet: Alle Figuren bieten eine Identifikationsfläche an, man kann mit ihnen fühlen.

Wer kennt das nicht: Es passiert was Schlimmes. Und irgendwer hat nichts Besseres zu tun, als uns vorzuhalten, wir selbst seien daran schuld. So Lucy, die Snoopy abkanzelt, als dessen Hundehütte abgebrannt ist. Und das ist das zweite Geheimnis des Erfolgs: die Übertreibung und das Irreale. Nie wirkte eine Moralpredigerin so absurd wie diese Lucy, die einem Hund seinen Lebenswandel vorhält. Snoopy leidet, wir müssen trotzdem lachen. Weil die Szene grandios übertrieben ist.

Darüber lachen, was uns nachts wach liegen lässt

Charles M. Schulz, der 2000 gestorbene Schöpfer der Serie, sagte in Interviews immer wieder, seine Kindheit sei glücklich gewesen. Das Düstere, das Abgründige im Menschen erfuhr er erst später.

Der Comic-Kenner Balzer hält fest: Schulz, der bei der Befreiung des deutschen Konzentrationslagers Dachau dabei war, „hat gesagt, dass ihn die Militärzeit sein ganzes Leben lang bestimmt hat. Der Topos der Einsamkeit ist für ihn immer prägend gewesen.“ Das galt selbst, als der Comic längst höchst populär war und das Merchandising Schulz zu einem der am besten verdienenden Menschen in der Unterhaltung machte.

Übrigens: Die besten Strips seit Langem habe er nach der schmerzlichen Trennung von seiner ersten Frau gezeichnet, sagte Schulz in einem Interview. Dem US-amerikanischen Zeichner ist ein Wunder gelungen: Uns über all das, was uns nachts wach liegen lässt, lachen zu lassen. Was eine enorme mentale Hilfeleistung darstellt – so wärmend und wichtig wie eine Schmusedecke.