International Gestaltgebend

Vor 15 Jahren übernahm Prof. Dr. Jürgen Bereiter-Hahn den Vorsitz der Stiftung zur Förderung der internationalen wissenschaftlichen Beziehungen der Goethe-Universität. Ein langer Name für eine Einrichtung, die auf einem vermeintlich einfachen, logisch nachvollziehbaren und für den Naturwissenschaftler unwiderruflichen Fakt aufbaut: Wissenschaft ist international. „Dem trägt die Goethe-Universität auf allen Organisationebenen Rechnung.“ Dem UniReport berichtet der emeritierte Professor der Zellbiologie und Neurowissenschaft, Geschäftsführer, Brückenbauer und Kunstliebhaber mehr über die Entstehungsjahre der Stiftung, ihre Aufgaben und Ziele, und erklärt warum sich bei internationalen Beziehungen alles immer primär um Menschen geht.

Entstehung und erste Initiativen

Es ist das Jahr 1983. Deutschland befindet sich im Umbruch. Nach den Neuwahlen im März ziehen „die Grünen“ erstmals in den Bundestag ein, mehr und mehr Menschen schließen sich der Friedensbewegung und Demonstrationen gegen die Platzierung von NATO-Mittelstreckenraketen auf dem Kontinent an, und die öffentliche Debatte um den Klimawandel nimmt durch das Waldsterben zu. Die Angst vor einer nuklearen Konfrontation zwischen der UdSSR und dem Westen hält die Welt in Atem. Die Block-Mentalität des Kalten Krieges beherrscht alles – auch den wissenschaftlichen Austausch.

In diesem politisch bewegten Jahr trifft der Senat der Goethe-Universität auf Anregung des damaligen Universitätspräsidenten Prof. Hartwig Kelm die Entscheidung, eine neue Stiftung zur Förderung der internationalen wissenschaftlichen Beziehungen ins Leben zu rufen. Es ist September 1983.

Der Beschluss sieht vor, dass in der neuen Stiftung das Vermögen zehn bereits bestehender Stiftungen zusammengefasst werden soll. Deren Kapital hatte sich seit der Zeit ihrer Gründung so verringert, dass es den einstweiligen Stiftungszweck nicht mehr in dem gewünschten Umfang erfüllen konnte. Schon dieser Umstand deutet an: Die junge Stiftung kam nicht ohne Bedenken, an manchen Stellen sogar Widerspruch, zur Welt. Da sie jedoch neben ihrem Hauptziel – der Förderung der internationalen wissenschaftlichen Beziehungen der Universität – die vereinigten Gelder zum Teil auch in die Projekte der früheren Stiftungen investierte, legte sich der anfängliche Widerstand. Bereiter-Hahn: „Die Stiftung lieferte von Anfang an einen konkreten Mehrwert für die gesamte Universität – fachbereichsübergreifend.“

Ergänzt durch Darlehen der Stadt Frankfurt nutzt die frisch gegründete Stiftung ihr Kapital, um gezielt Objekte zu erwerben, die sich sowohl als Gästehäuser als auch Begegnungsstätten eignen. Bereits im Gründungsjahr wird die Liegenschaft Ditmarstrasse 4 durch das Land Hessen erworben, 1986 folgt die Übernahme der Villa in der Frauenlobstrasse 1 aus dem Bestand der Stadt Frankfurt. Das Engagement und die gemeinsamen Anstrengungen der Vereinigung der Freunde und Förderer der Goethe-Universität und der Stadt Frankfurt am Main ermöglichen die dringend nötige Kernsanierung der künftigen Gästehäuser/Begegnungsstätten. Auch deswegen sind beide Institutionen durch ständige Vertreter im Stiftungsrat repräsentiert.

Das Haus in der Ditmarstrasse 4, auch bekannt als die Muthesius Villa, wurde 1983 von der Stiftung erworben und gemeinsam mit der Stadt Frankfurt und den Freunden und Förderern der Universität grundsaniert. (© Archiv der Stiftung)

Das Haus in der Ditmarstrasse 4, auch bekannt als die Muthesius Villa, wurde 1983 von der Stiftung erworben und gemeinsam mit der Stadt Frankfurt und den Freunden und Förderern der Universität grundsaniert. (© Archiv der Stiftung)

Dieser besteht aus einer Mindestanzahl von zehn Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens; fünf von ihnen übernehmen die ehrenamtliche Tätigkeit „qua Amt“. Neben Präsidentin und einem weiteren Mitglied des Universitätspräsidiums umfassen diese den/die Oberbürgermeisterin der Stadt Frankfurt, eine/n Repräsentant*in der Vereinigung der Freunde und Förderer der Goethe-Universität, sowie ein vom Vorstand der Jüdischen Gemeinde Frankfurt benanntes Mitglied. „Ein großer Teil der vereinigten Stiftungen, die für die Entstehung der Stiftung zur Förderung der internationalen wissenschaftlichen Beziehungen zusammengelegt wurden, waren von jüdischen Frankfurter Bürger*innen gegründet worden“, erklärt Bereiter-Hahn die Mitgliedschaft der religiösen Gemeinde.

Eine Stiftung, drei Säulen

Die Aktivitäten der Stiftung lassen sich in drei Säulen einteilen, die sich seit ihrer Entstehung nicht verändert haben. Die Begutachtung für die Mittelvergabe erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Vereinigung der Freunde und Förderer sowie der Graduiertenschule GRADE.

- Bezahlbaren Wohnraum für internationale Gäste der Goethe-Universität schaffen. Nicht umsonst fiel der Blick der jungen Stiftung auf die großzügigen Anwesen in der Ditmar- und Frauenlobstrasse, verbunden durch einen großen Garten und unmittelbar neben dem Westend Campus gelegen. Im Zuge der Grundrenovierungen wurden mehrere kleine Wohneinheiten geschaffen, die internationalen Wissenschaftler*innen und ihren Familien während ihrem Aufenthalt in Frankfurt Wohnraum bieten. Im September 2022 kam mit dem International House auf dem Campus Riedberg ein drittes Wohnangebot hinzu.

- Den wissenschaftlichen Austausch durch Förderung internationaler wissenschaftlicher Tagungen in Frankfurt unterstützen. Eng mit der ersten Säule verbunden sind auch die erweiterten Anreize für einen Forschungs- und/oder Lehraufenthalt in Frankfurt, die durch die Gästehäuser erleichtert werden, sowie im Fall von Mitgliedern der Goethe-Universität an auswärtigen Forschungsinstituten. Ein Beispiel für Entsendungen, die durch die Stiftung möglich gemacht werden, ist das Kübler-Stipendium für herausragende Jurist*innen – zum Andenken an den Frankfurter Juraprofessors Dr. Friedrich Kübler aufgesetzt, regelt es den Austausch mit der University of Pennsylvania Carey Law School. Ein weiteres Beispiel ist der intensive Wissenschaftler*innenaustausch des Instituts für Sozialpsychologe mit Universitäten in Australien.

- Wissenschaftliche Konferenzen und Workshops an der Goethe-Universität ermöglichen und durch gesellschaftliche Veranstaltungen integrieren. Diese umfassen hauptsächlich gesellschaftliche Aktivitäten für Besucher*innen, z.B. in der Form von Netzwerkveranstaltungen mit Vorträgen über die eigene wissenschaftliche Arbeit. Auch der Neujahrsempfang und die Sommerfeste für internationale Wissenschaftler*innen, organisiert mit dem Goethe Welcome Centre – sind Teil dieser dritten Säule. (Alle Veranstaltungen finden sich auf der Webseite der Stiftung. Ein Stimmungsbild des diesjährigen Sommerfests →)

Gestalten – Das universitäre Ökosystem

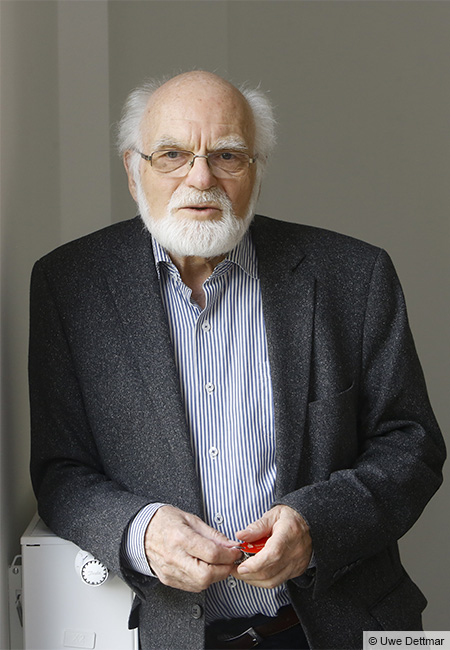

Prof. Dr. Jürgen Bereiter-Hahn hält seit 15 Jahren den Vorsitz der Stiftung zur Förderung der internationalen wissenschaftlichen Beziehungen der Goethe-Universität: „Für mich war stets richtungweisend, wie ich mir eine Universität vorstelle: Interdisziplinär, ohne Eitelkeit nur der Erkenntnis verpflichtet und mit viel Respekt vor der Tätigkeit von Forschenden.“ (© Uwe Dettmar)

Prof. Dr. Jürgen Bereiter-Hahn hält seit 15 Jahren den Vorsitz der Stiftung zur Förderung der internationalen wissenschaftlichen Beziehungen der Goethe-Universität: „Für mich war stets richtungweisend, wie ich mir eine Universität vorstelle: Interdisziplinär, ohne Eitelkeit nur der Erkenntnis verpflichtet und mit viel Respekt vor der Tätigkeit von Forschenden.“ (© Uwe Dettmar)

Bereiter-Hahn erinnert sich noch an den Moment im Jahr 2009, an dem ihm der damalige Universitätspräsident Prof. Dr. Müller-Esterl das Angebot machte, den inzwischen erkrankten Stiftungsgründer und -vorsitzenden Hartwig Kelm abzulösen und den Vorsitz zu übernehmen. „Prof. Schmidt-Böcking hatte bereits zuvor die Nachfolge als Geschäftsführer vom früheren Kanzler der Universität, Dr. Wolfgang Busch, übernommen“, erzählt er.

Auf die Frage, was ihn an der Aufgabe interessiert habe, wählt er wie gewohnt bedacht, diplomatisch und ruhig seine Worte: „Jeder Personalwechsel fördert – bei aller Wertschätzung der vorhergehenden Führungsgeneration – die Neuausrichtung bzw. Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen einer Institution. Darin sah ich eine sehr reizvolle Aufgabe.“ Auch ergänzte sich der Vorsitz perfekt mit seiner früheren Rolle als Vizepräsident für Forschung, wissenschaftlichen Nachwuchs und Infrastruktur (2003 – 2006). „Mit Verantwortung für das ,International Office‘ und damit einen Teil der Internationalisierungsstrategie der Universität war ich mit den Aufgaben der Stiftung bereits bestens vertraut.“

Sein Interesse am internationalen Austausch und der zwischenmenschlichen Bedeutung von Gastaufenthalten geht aber noch weiter zurück. Für seine Forschung verbringt der Zellbiologe u.a. Zeit in den U.S.A., Schweden, Frankreich und Russland. Am nachhaltigsten beeindruckt haben ihn seine Erlebnisse in Hradec Králové, Tschechien, sagt er: „Mit den Kolleg*innen der Medizinischen Fakultät der Karls Universität Prag veranstaltete ich zwischen 1968 und 1994 mehrere internationale Tagungen. Die Gastfreundschaft der tschechischen Gastgeber und die Möglichkeiten für einen intensiven – also unzensierten – Austausch auch mit Kolleg*innen aus der DDR und Russland gaben diesen Treffen einen einzigartigen Charakter, oft gefolgt von der Bereitstellung wichtiger Chemikalien, die in den östlichen Ländern kaum erhältlich waren und mit denen wir Kolleg*innen aus dem Westen unsere Peers unterstützen konnten.“

Das Thema Gestaltung des universitären Ökosystems hält einen ebenso großen Stellenwert in Bereiter-Hahns wissenschaftlicher Karriere. Bereits 1975 unternahm er eine Umgestaltung der Lehre im Grundstudium, und setzte gemeinsam mit Kolleg*innen aus Botanik und Zoologie eine Struktur auf, die durch neue Lehrformen unter anderem das gemeinschaftliche Arbeiten der Studierenden fördern sollte. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Studienreform war die mediengerechte Ausstattung der Hörsäle. Diese Bemühungen konnte er als Mitglied des Direktoriums des Didaktischen Zentrums auch anderen Fachbereichen nahebringen. Heute werden alle entsprechenden Nachfolgeaktivitäten durch studiumdigitale zeitgemäß weiterentwickelt.

Ebenso nützlich waren die Erfahrungen als Dekan und Professor der Zellbiologie, in denen er die Entwicklung des Campus Riedberg aktiv mitgestaltete, inklusive der Bau- und Betriebsplanung des Biozentrums und des Buchmann Institute for Molecular Life Sciences. „Der Ausbau des Campus Riedberg erforderte nicht nur Institutsbauten, sondern auch Infrastrukturentwicklungen“, sagt er und ergänzt: „Sehr schmerzlich empfand ich dabei das Fehlen von preiswertem Wohnraum für Gastforscher*innen nahe den Instituten. Diesem Mangel an Unterbringungsmöglichkeiten abzuhelfen war von Beginn meiner Tätigkeit für die Stiftung an mein Bestreben.“

Das Projekt International House Campus Riedberg

Jedes der drei Gästehäuser der Goethe Universität besitzt seinen eigenen Charakter. Werke von Künstler*innen aus Frankfurt und Umgebung verleihen den Räumen einen besonderen Charme. (© Archiv der Stiftung)

Jedes der drei Gästehäuser der Goethe Universität besitzt seinen eigenen Charakter. Werke von Künstler*innen aus Frankfurt und Umgebung verleihen den Räumen einen besonderen Charme. (© Archiv der Stiftung)

Mehrere Hürden mussten genommen werden, bis das Gästehaus am Riedberg Realität wurde. Neben den erforderlichen Finanzmitteln brauchte es vor allem ein Grundstück. „Nach zähen Verhandlungen mit dem Wissenschaftsministerium in Wiesbaden als Eigentümer der Grundstücke am Campus Riedberg und dem Studierendenwerk Frankfurt, das am Riedberg ein großes Wohnheim erbauen wollte, einigten wir uns auf die gemeinsame Errichtung eines Bauwerkes als Studierendenwohnheim und International House Campus Riedberg (IHCR). Die systematische Nutzung der Möglichkeiten am Aktienmarkt vermehrte das Stiftungskapital und ein Darlehen der Universität sowie Fördermittel von Sponsoren deckten die noch vorhandene Lücke“, berichtet Bereiter-Hahn.

© Archiv der Stiftung

© Archiv der Stiftung

Seit September 2022 bietet das IHCR hochwertige Wohnmöglichkeiten für Gäste der Universität. „So sind z.B. alle Räume klimatisiert, enthalten einen Kühlschrank, Spülmaschine, Kochgelegenheit und sind mit Geschirr und Besteck bestückt“. Insgesamt 16 Einzelzimmer, 9 Doppelzimmer und zwei 3-Zimmerwohnungen finden sich hier, abgerundet durch einen gemeinsamen großen Dachgarten.

Es ist dem Stiftungsvorsitzenden wichtig hervorzuheben, dass jedes der drei Gästehäuser einen eigenen Charakter besitzt. „Der Park um die beiden architektonisch eindrucksvollen Häuser Ditmarstrasse 4 und Frauenlobstrasse 1 – beides Bauten aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts – besitzt eine edle Atmosphäre. Der Dachgarten des stilistisch strengen IHCR stellt dazu das Pendant dar.“

© Archiv der Stiftung

© Archiv der Stiftung

In allen Gästehäusern prägen Bilder den Charakter der Räume. Den Anfang machten die Gesellschaftsräume im Haus Ditmarstrasse. „Hier findet sich eine hervorragende Sammlung von Werken von Ekkehard Schlesinger, die dem Bereich einen außergewöhnlich wirkungsvollen Charakter verleiht.“ Gemeinsam mit dem Künstler und Kunstpädagogen Prof. Otfried Schütz, der auch schon an der Aufnahme der Aquarelle von Schlesinger entscheidend mitgewirkt hatte, war die Stiftung in der Lage, sämtliche Räume in beiden Gästehäusern am Westend mit Arbeiten aus dem Kunstpädagogischen Institut ausstatten. „Das war mir nicht nur ein wichtiges Element in den beiden älteren Gästehäusern. Auch im IHCR tragen die Bilder von vier mit Frankfurt verbundenen Künstler*innen und Wissenschaftler*innen zur individuellen Ausgestaltung der ansonsten einheitlich gestalteten Wohnräume bei“, sagt Bereiter-Hahn.

Der Mensch steht immer im Mittelpunkt

Auch wenn das Thema Wohnraum für Bereiter-Hahn zur Herzensangelegenheit wird, sagt er ganz klar: „Die Aufgaben der Stiftung auf die Bereitstellung von Wohnraum zu begrenzen, wäre zu kurz gegriffen. Es geht bei internationalen Beziehungen immer primär um Menschen, um ihre Arbeits- und Entfaltungsmöglichkeiten, mitunter um Hilfe zur Wahrung der Unabhängigkeit von Wissenschaftler*innen gegen autokratische Willkür und um ihre Einbindung in die gastgebende Institution mit all ihren gesellschaftlichen Facetten.“

In diesem Sinne und entsprechend ihrer drei Kernaufgaben steht der wissenschaftliche Austausch stets im Vordergrund – sei es bei gemeinsamen Veranstaltungen über Forschungsarbeiten der Gäste, dem Verständnis der Goethe-Universität oder der Stadt Frankfurt. Auch kulturelle Angebote hat die Stiftung bereits organisiert, wobei Bereiter-Hahn hier auf die zeitliche Begrenzung von Forschungsaufenthalten hinweist: „Aus diesem Grund werden die Freizeitangebote nicht in dem Maße angenommen, das ich mir erhofft hatte.“ Die größte Resonanz, sagt er, finden Vorträge aus den Reihen der Gäste. Diese böten auch die besten Möglichkeiten zu intensivem und vielfältigem Gedankenaustausch.

Wie viel der emeritierte Professor bereits für seine Uni, den wissenschaftlichen Austausch und die Völkerverständigung getan hat lässt sich schwer in Worten oder Zahlen darstellen. Ebenso unmöglich ist es, seine Forschungsaktivitäten von der Mitgestaltung der Universität und deren Internationalisierungsbestreben sauber zu trennen. Hier sei gesagt, dass der inzwischen 84-jährige auch eine maßgebliche Rolle in der ersten Exzellenz-Initiative spielte. Stillstand ist für ihn schlichtweg keine Option. Vor Kurzem erst beschließt die Stiftung die Einführung eines Goethe International Science Diplomacy Award. Ausgestattet mit €2.000, soll der Preis ab 2026 jährlich einen Wissenschaftler*in der Goethe-Universität für besondere Initiativen, die der globalen wissenschaftlichen Vernetzung der Universität dienen, verliehen werden. Dabei liegt ein besonderer Schwerpunkt auf Initiativen mit „gesellschaftspolitischer Ausstrahlung“.

Das Verständnis, das Jürgen Bereiter-Hahn seit jeher leitet, wirkt ebenso einleuchtend, logisch und unwiderruflich wie die Prämisse, dass Wissenschaft von Grund her international ist. „Für mich war stets richtungweisend, wie ich mir eine Universität vorstelle: Interdisziplinär, ohne Eitelkeit nur der Erkenntnis verpflichtet und mit viel Respekt vor der Tätigkeit von Forschenden.“ Nur so, hebt er hervor, „lässt sich im Zusammenwirken mit guter Ausstattung ein Klima schaffen, in dem die Arbeit Freude macht, erfolgreich ist und dem Anspruch der uns tragenden Gesellschaft Rechnung trägt.“

…

Es ist September 2025. Deutschland befindet sich im Umbruch, die Regierung von Bundeskanzler Friedrich Merz hat einen Herbst der Reformen abgekündigt. Die Grünen sind nicht mehr in Regierungsverantwortung, die AfD hat sich zur stärksten Oppositionspartei entwickelt. Krieg – in Europa und im Nahen Osten – bestimmt die öffentliche Debatte und auch der Klimawandel hält die Welt weiterhin in Atem. Seit dem zweiten Amtsantritt von Donald Trump hat sich der Druck auf den freien wissenschaftlichen Austausch erhöht.

In dieser politisch bewegten Zeit beschließt der Senat der Goethe-Universität eine neue Internationalisierungsstrategie und bekräftigt damit das Grundverständnis, das auch der Entscheidung für die Stiftungsentstehung 41 Jahre zuvor zu Grunde lag: Wissenschaft ist international.

Webseite der Stiftung

PDF zweisprachig: Überblick über 40 Jahre Stiftungsgeschichte