Es klingt wie ein Märchen aus der tiefen Vergangenheit: Vor genau zwei Jahren gewann eine Koalition aus der liberalkonservativen Bürgerplattform, einer Allianz aus Bauernpartei und Christdemokraten sowie einem kleinen linken Bündnis die Parlamentswahlen und schickte die PiS, die acht Jahre lang regiert hatte, auf die Oppositionsbänke. Sie konnte das tun, weil ungewöhnlich viele junge Wähler in den Großstädten zur Wahl gegangen waren, weil sie von acht Jahren Korruption, fremden- und frauenfeindlicher Symbolpolitik und außenpolitischer Isolation genug hatten. Von nun an würde alles besser werden, dachten sie, und der neue Premierminister Donald Tusk und seine Minister bestätigten es ihnen auf Schritt und Tritt: Ja, sie würden das alles aufarbeiten und alles ganz anders machen.

Und es ist tatsächlich einiges anders geworden. Die staatlichen Medien wurden pluralistischer und verbreiten keine penetrante nationalistische Propaganda mehr, Staatsbetriebe und staatliche Fonds dienen nicht mehr dazu, die Unterstützung rechtsradikaler Gruppierungen zu kaufen, deren wenige Abgeordnete im Parlament für die Regierung das Zünglein an der Waage sind. Und sogar die Konflikte mit der EU sind (fast) alle beigelegt, weil die EU dem Versprechen der neuen Regierung glaubte, sie werde die PiS-Justizreform zurückdrehen.

Das war es dann aber auch schon. Davon abgesehen ist nicht viel passiert, weder bei der Aufarbeitung von Korruption und Verfassungsbrüchen der PiS-Zeit noch bei institutionellen Reformen.

Dafür gibt es insgesamt drei Gründe, von denen zwei bekannt und einer ziemlich geheimnisvoll und vielsagend ist. Der erste: Die Regierung kann gar nicht, wie sie will, weil sie vom Präsidenten blockiert wird. Der zweite: Sie will gar nicht so, wie ihre Wähler es erwartet haben, weil sie nicht glaubt, dass ihre Wähler wirklich eine andere Politik wollen. Und der dritte: Neben der offiziellen, von der PiS immer wieder gebrochenen Verfassung gibt es eine inoffizielle, ungeschriebene, deren Inhalt niemand genau kennt, an den sich aber alle halten. Das ist der Teil der polnischen Zeitgeschichte, der auch Lehren für andere Länder enthält, weil er zeigt, wie weit Politiker gehen (oder eben nicht gehen), wenn sie die Ketten, die sie behindern, erst einmal abgelegt haben.

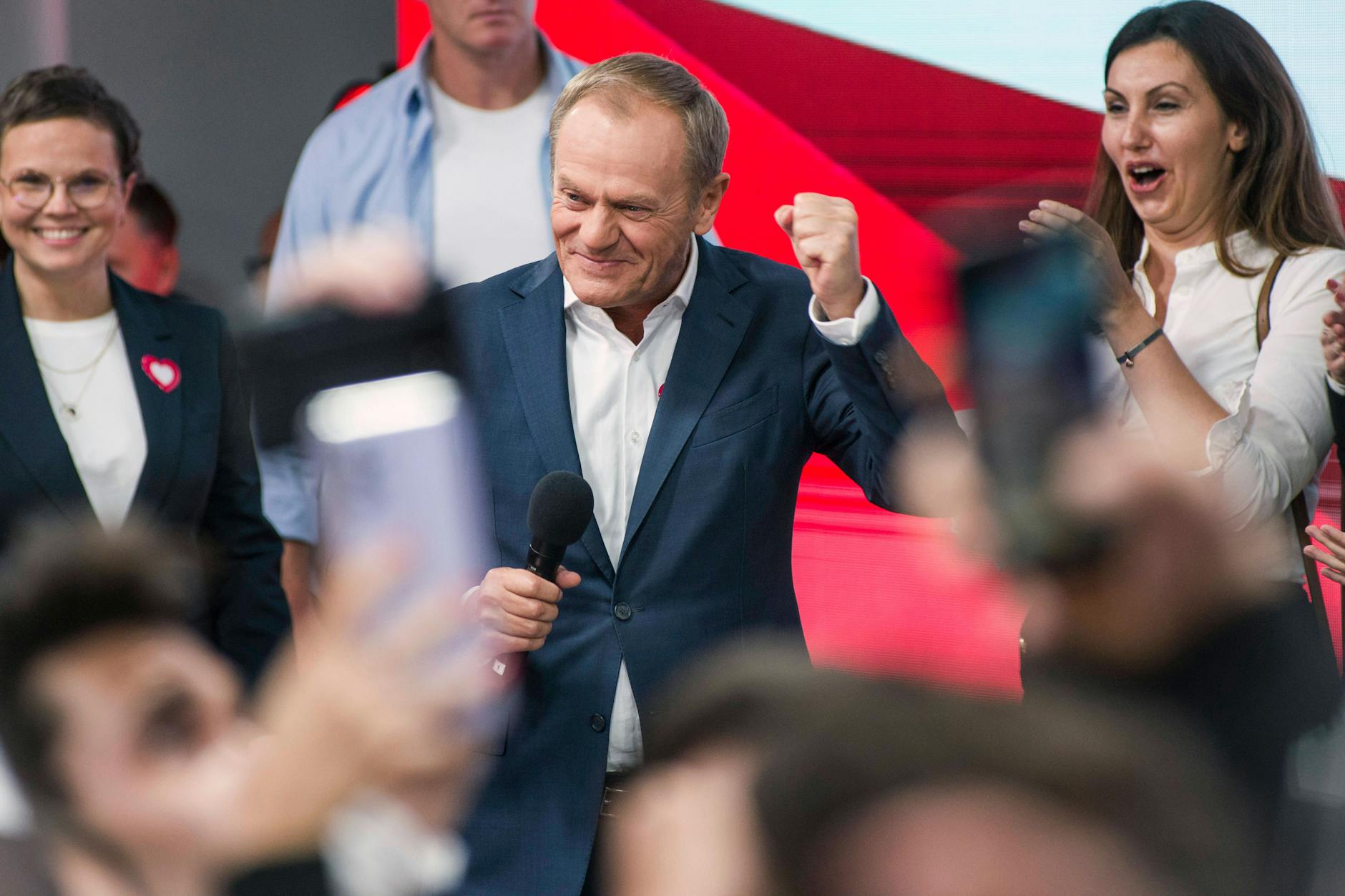

Donald Tusk beim Wahlsieg 2023Attila Husejnow/imago

Die Regierung kann nicht, wie sie will

Als die Regierung Tusk vor zwei Jahren die Wahlen gewann, galt immer noch die alte Verfassung von 1997 – aber sie funktionierte nicht mehr. Die PiS hatte einen ihrer wichtigsten Pfeiler, das Verfassungsgericht, mit Parteisoldaten gefüllt, die brav urteilten, wie die Regierung es wollte. Dann hatte sie die Prozeduren zur Ernennung von Richtern so manipuliert, dass sie die Ernennung von regierungskritischen Richtern verhindern konnte. Als die Richter immer noch unbequeme Urteile fällten, stülpte sie über das gesamte Gerichtswesen ein Disziplinargesetz, mit dem Richter gegängelt werden konnten – und hetzte speziell ernannte, der Partei gegenüber loyale „Disziplinarsprecher“ auf sie. Der Oberste Gerichtshof in Polen, der Europäische Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg (EMGH) und der Europäische Gerichtshof (EUGH) kassierten diese Bestimmungen, aber die Regierung wandte sie weiter an. In Polen, so ihr Argument, sei die Verfassung wichtiger als internationale Verträge und deshalb sei ihre Politik verfassungsgemäß. Das ließ sie sich dann da, wo Zweifel bestanden, von „ihrem“ Verfassungsgericht bestätigen. In Kürze erfolgt der letzte Akt dieses Justizdramas; dann wird der EUGH feststellen, dass illegal ernannte (PiS-nahe) Verfassungsrichter keine Richter im Sinne des EU-Rechts sind. Ändern wird das wenig.

Um es zu ändern, müsste die Regierung entweder die Verfassung ändern oder das Gesetz, das das Funktionieren des Verfassungsgerichts regelt. Gegen jedes neue Gesetz kann der Präsident aber ein Veto einlegen. Dann braucht die Regierung eine Drei-Fünftel-Mehrheit, um es zu überstimmen, und die hat sie nicht. Der Ex-Präsident Andrzej Duda hat solche Gesetze immer blockiert, weil er selbst an der Demontage der polnischen Justiz mitgewirkt hat und sich den Richtern, die er unrechtmäßigerweise in Zusammenarbeit mit dem damaligen Justizminister Zbigniew Ziobro ernannt hat, verpflichtet fühlt. Sein Nachfolger Karol Nawrocki hat bereits angekündigt, er werde es genauso halten. Für ihn sind die von Duda ernannten Richter legal in ihre Ämter gekommen und die Regierung verstößt gegen die Verfassung, wenn sie sie loswerden will. Dahinter versteckt sich eine Doktrin aus PiS-Zeiten, nach der der Präsident eine Art säkulärer König ist: Segnet er eine an sich gesetzwidrige Entscheidung ab, wird sie dadurch gesetzmäßig. Ernennt er feierlich Richter, die durch einen Bruch der Verfassung an ihr Amt kamen, werden sie dadurch legale Richter. Nach dieser Doktrin kann der Präsident sogar Menschen begnadigen, die noch gar nicht rechtskräftig verurteilt, also juristisch unschuldig sind. Er kann, solange er der PiS gegenüber loyal ist, einfach alles. Das klingt nach einem Machtkampf an den Spitzen der Macht. Aber die Auswirkungen reichen bis in den Alltag der Bürger.

Ein Viertel der zurzeit in Polen arbeitenden Richter sind im Lichte der EUGH- und EMGH-Urteile keine Richter, was immer sie entscheiden, kann angefochten werden. Damit es nicht noch mehr werden und sie dann das gesamte System kontrollieren, schreibt die Regierung keine offenen Richterstellen mehr aus. Verfassungswidrig ernannte Richter werden in vielen Gerichten freigestellt (entlassen kann man sie nicht). Folge: Immer weniger Richter bearbeiten immer mehr Fälle, die Warteschlangen werden immer länger und das Durchschnittsalter der Richter steigt, weil zwar alte Richter weiterhin in Rente gehen, aber keine neuen eingestellt werden.

Die Kleinen hängt man …

Auch die Aufarbeitung von acht Jahren Korruption, Kompetenzüberschreitung, Polizeiwillkür und Misswirtschaft stößt an ihre Grenzen. Bestraft werden können bisher nur kleine und mittlere Fische, Beamte, die auf Anweisung von oben Geld zur Seite geschafft oder verschwendet haben, Nutznießer der Korruption aus der freien Wirtschaft und parteinahe Pseudo-NGOs, bei denen staatliche Gelder versickert sind. Der Grund: Regierungsmitglieder können nach der Verfassung nur vor dem Staatstribunal, einer Art Sondergericht, angeklagt werden. Dafür braucht es aber besondere Parlamentsmehrheiten, die die Regierung bisher nicht hat. Deshalb können die von der neuen Parlamentsmehrheit eingesetzten parlamentarischen Untersuchungsausschüsse zwar ehemalige Minister spektakulär vorführen und verhören, aber sie nicht strafrechtlich zur Verantwortung ziehen. Einzige Ausnahme bisher: Maciej Świrski, der Vorsitzende der Medienaufsicht, der sich nach dem Regierungswechsel weigerte, Fernsehgebühren an die neue Regierung zu überweisen. Nach der Verfassung genügt es, ihn nur vor dem Staatstribunal anzuklagen, und schon kann man ihn seines Amtes entheben. Das ist inzwischen auch geschehen, er wartet jetzt auf seinen Prozess.

Maciej Świrski, bis Juli 2025 Vorsitzender der MedienaufsichtCC BY-SA 4.0 via wikimedia commons

… und die Großen lässt man laufen

Ungeschoren blieb dagegen der Nationalbankpräsident Adam Glapiński, der während der Regierungszeit der PiS auch schon mal gegen die eigene Währung spekulierte, als der Regierung an einem schwachen Złoty lag. Damals achtete er peinlich darauf, das Zinsniveau unter der Inflation zu halten. Seit die Regierung Tusk im Amt ist, liegt es permanent darüber. Man könnte ihn auch anklagen und dann schassen, aber bisher fürchtete die Regierung immer, das könnte das Vertrauen in die polnische Währung erschüttern und Sanktionen der Europäischen Zentralbank auslösen. Dabei war es der Wahlsieg der Tusk-Koalition, der 2023 von einem Tag auf den anderen den Wert des Złoty in die Höhe jagte, nachdem ihn PiS acht Jahre lang durch überhöhte Schuldenaufnahme, die Gründung von parlamentarischen (nicht kontrollierten) Sonderfonds und Kampagnen gegen ausländische Investoren gedrückt hatte. Für die Kapitalmärkte war die Unsicherheit durch eine neue Vielparteienregierung also nicht so wichtig wie die Aussicht, die PiS mit ihrer erratischen Wirtschaftspolitik loszuwerden. Dass die Regierung Tusk gegenüber den alten PiS-Seilschaften in der Justiz, in der Nationalbank und im Präsidentenpalast so ratlos ist, dürfte sich bald rächen.

Ein vergiftetes Erbe

Kaum war die PiS 2015 an der Macht, verkündete sie ein großzügiges Sozialprogramm nach dem anderen: Mal bekamen Familien Kindergeld, mal Rentner eine Zusatzrente oder Familien mit Schulkindern Bares zum Schulanfang. Dann kam die Pandemie und das Geld wurde, ähnlich wie mit Olaf Scholz’ Bazooka, freihändig übers Land verstreut, um geschlossenen Betrieben das Überleben zu ermöglichen. Haushaltsdefizit und Staatsverschuldung stiegen und stiegen. Dann kam die russische Invasion der Ukraine und die Regierung schaffte in großem Stil Rüstungsgüter an, schuf eine Territorialverteidigung und verstärkte die Armee – alles auf Pump.

Aber Polen ist kein Euro-Land und das macht es Spekulanten leicht, gegen die polnische Währung zu wetten, wenn die polnische Umlaufrendite durch die Decke geht. Das tut sie inzwischen, und nun wird auch dieser Regierung klar: Man kann nicht ständig neue Sozialprogramme auflegen, um die nächsten Wahlen zu gewinnen. Inzwischen zahlt Tusks Finanzminister für zehnjährige Staatsanleihen schon 4,25 Prozent (wenn sie auf Euro lauten) und fast 5,5 Prozent (wenn sie auf Złoty lauten), weit mehr als jedes Euro-Land, Griechenland und Italien (mit der derzeit höchsten Umlaufrendite von 3,59 Prozent) eingeschlossen.

Was kann man da tun? Sozialleistungen kürzen geht gar nicht. Eine Grundregel der Sozialpolitik lautet, dass der Staat zwar nichts geben kann, er aber die Bürger garantiert auf die Barrikaden bringt, wenn er erst gibt und es dann wieder wegnimmt. Man muss nicht Javier Milej sein, um das zu wissen, man kann dazu auch auf den reichen Erfahrungsschatz französischer Präsidenten zurückgreifen. Das ist eine Blaupause für ein Wahldesaster. Steuererhöhungen sind weit weniger gefährlich: Einmal angekündigt, treten sie mit großer Verzögerung in Kraft und sind meist so kompliziert, dass niemand genau weiß, wie sie sich auswirken, und so auch keine Protestwellen auslösen. Das Problem ist nur: Polens Politiker glauben es nicht. Genau so, wie sie überzeugt sind, Stimmen mit Gießkannen-Subventionen kaufen zu können, sind sie überzeugt, sie handelten sich mit Steuererhöhungen Wahlniederlagen ein. Und suchen deshalb nach einer Quelle, die ihre Schäfchen ungeschoren lässt: die Nationalbankreserve. Dort lagern 260 Milliarden Dollar. Das sind die kumulierten Einzahlungen, die entstehen, wenn ausländische Investoren ihr Geld in Złoty einwechseln, um es an der Warschauer Börse oder direkt zu investieren, und wenn polnische Auswanderer ihre Familien unterstützen und diese deren Dollars, Euro, Schwedenkronen und australische Dollar in Złoty einwechseln. Donald Tusk hat schon einmal eine ähnliche Aktion unternommen. Während der Bankenkrise nach 2007 verstaatlichte er kurzerhand private Rentenfonds und konnte so die Staatsverschuldung nach unten manipulieren, um notleidenden Banken unter die Arme zu greifen. Das war dann gar nicht nötig, aber es war der Sündenfall, der zeigte, was geht, wenn man nur will.

Mit der Nationalbankreserve gibt’s jetzt aber ein Problem, das Tusk damals nicht hatte: Dort sitzt ein feindlich gesinnter Nationalbankpräsident, der darauf hinarbeitet, dass Tusk das Geld, das er braucht, nicht bekommt und die Wahlen verliert, worauf dann Głapińskis Partei, die PiS, an die Macht zurückkehren, die Nationalbankreserve beschlagnahmen und für ihre Zwecke ausgeben kann.

Wie die Märkte eine solche Aktion abstrafen und ob der Złoty-Kurs dann ins Bodenlose sinkt (und die auf USD und Euro lautenden Auslandsschulden dann durch die Decke gehen), mag niemand voraussehen. Politisch ist die entscheidende Frage aber eine andere: Will Tusk die nächsten Wahlen verlieren und der PiS den Weg an die Macht ebnen oder gibt es einen anderen Grund, warum er gegen Głapiński nicht genauso vorgeht wie gegen Maciej Świrski? Das ist der Punkt, an dem die ganze Geschichte plötzlich sehr rätselhaft und undurchsichtig wird.

Nationalbankpräsident Adam GlapińskiMateusz Wlodarczyk/imago

Rechtsradikale werden stark durch die Angst ihrer Gegner

Zu den eisernen Überzeugungen des politischen Establishments in Polen gehört auch die Annahme, dass man rechtsradikale Parteien nur erfolgreich bekämpfen kann, wenn man sie auf den Feldern schlägt, auf denen ihnen die Wähler die größte Kompetenz zuschreiben. Damit nicht genug: Man muss sie dann auch konsequent rechts überholen, also fremdenfeindlicher sein als die radikale Rechte, nationalistischer als die Nationalisten, antiukrainischer als Polens Ukraine-Hasser und antideutscher und antieuropäischer, als es die PiS in den letzten zehn Jahren war. Der Pokal in diesem Wettlauf, den sich seit Monaten die PiS und Tusks Bürgerplattform liefern, ist die Unterstützung der rechts von der PiS angesiedelten „Konföderation“, die bei den Wahlen in zwei Jahren entscheiden kann, wen sie zum Wahlsieger macht, indem sie eine Koalition mit der PiS oder der Bürgerplattform eingeht. Die liegen in Umfragen fast gleichauf, aber keiner von ihnen hat genug Unterstützung für eine Alleinregierung.

Eigentlich müsste Tusks Anbiederung bei der radikalen Rechten seiner Partei schaden und Wähler zur Linken treiben. Die aber ist so zerstritten und aufgesplittert, wie sie es immer war. Obwohl die Linke ein zweistelliges Wählerpotenzial hat, kommt sie in Umfragen nur knapp über die Fünf-Prozent-Hürde. Ändert sich das nicht, werden viele linke Stammwähler 2027 wahrscheinlich gar nicht zur Wahl gehen. Das ist der zweite wichtige Grund, warum in Polen trotz aller Versprechen Tusks fast alles so bleibt, wie es die PiS hinterlassen hat: Er kann nicht, wie er will, aber da, wo er könnte, will er nicht, weil er das Risiko für zu hoch hält. Und das ist nicht alles.

Eine Verfassung, die keiner kennt

Polens Verfassung funktioniert seit zehn Jahren nur noch da, wo die jeweils Regierenden sie einhalten wollen. Zur Einhaltung zwingen kann sie nämlich niemand, seit das Verfassungsgericht ausgeschaltet wurde. Die PiS ließ alle Rechtsbrüche von ihm absegnen, die Regierung Tusk ignoriert alle Urteile, die ihr nicht passen – mit dem Argument, das Gericht sei ja gar kein richtiges Gericht. Wenn man also gegen die Verfassung verstoßen kann, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden, warum tun es die Regierenden dann so selten? Und warum tun sie es selbst da nicht, wo es ihrem Machterhalt dienen und ihnen nützen würde? Warum brach die PiS in der Pandemie die Verfassung, um die Wahlordnung einhalten zu können, obwohl die ein ganz gewöhnliches Gesetz ist, das sie mit ihrer Parlamentsmehrheit hätte ändern können? Warum erließ sie verfassungswidrige und gesetzwidrige Verordnungen, statt einfach in perfekter Übereinstimmung mit der Verfassung den Ausnahmezustand auszurufen und sich damit selbst mehr Macht zu verschaffen, als sie durch jede Verordnung erreichen konnte?

Kurz vor den Wahlen von 2023, als die PiS-Führung bereits überzeugt war, die Wahlen zu verlieren, verabschiedete sie noch ein Gesetz, das dem Präsidenten weitgehende Rechte bei der Vertretung Polens gegenüber der EU gab und alle wichtigen Kompetenzen vom Generalstaatsanwalt auf den Landesstaatsanwalt übertrug, dessen Ernennung sich eine neue Regierung vom Präsidenten bestätigen lassen musste. Kaum war die Regierung Tusk im Amt, verkündete sie, sie werde diese Bestimmungen ignorieren. Ohne Begründung. Anders als beim Verfassungsgericht konnte sie nicht einmal damit argumentieren, diese Gesetze seien illegal zustande gekommen. Wenn sich die Regierung jetzt nach eigenem Gutdünken aussuchen kann, an welche Gesetze sie sich hält und an welche nicht, warum respektiert sie dann beispielsweise das Gesetz über die Nationalbank, aber das Gesetz über die Zusammenarbeit von Präsident und Regierung in EU-Sachen nicht? Warum behandelt sie Świrski anders als Głapiński, warum respektiert sie das Gesetz über das Staatstribunal, warum bricht sie nicht einfach die Teile der Verfassung, die ihre Vorgänger vor Strafverfolgung schützen? Angst vor Strafverfolgung kann es nicht sein: Kommt 2027 die PiS zurück an die Macht, kann auch sie nur die Kleinen hängen. Die Großen muss sie ganz genauso laufen lassen, wie Tusk das jetzt tut, denn sie hat weder eine Drei-Fünftel-Mehrheit noch eine Zwei-Drittel-Mehrheit in Aussicht. Sie könnte die Verfassung in dieser Hinsicht auch brechen, aber gerade das wäre ein zusätzlicher Grund für Tusk, es jetzt zu tun.

Was also steckt hinter dieser seltsamen Zurückhaltung polnischer Spitzenpolitiker?

Präsident Karol Nawrocki während einer Rede auf einer polnischen LuftbasisWojciech Olkusnik/imago

Von Polen lernen heißt, die USA verstehen?

Offenbar gibt es neben der offiziellen, 1997 in Kraft getretenen polnischen Verfassung noch eine andere, eine geheime, von der niemand genau weiß, was drinsteht, die aber trotzdem von allen Interessierten eingehalten wird.

Was zu diesem geheimen Kodex gehört, erfährt man immer erst, wenn eine Regierung ihn verletzen könnte, dann aber davor zurückschreckt. Gewalt gegen die parlamentarische Opposition anzuwenden, gehört auf jeden Fall dazu. Dazu gehört Respekt für die Unverletzbarkeit von Abgeordneten, die die Polizei auch dann nicht festnehmen darf, wenn sie bei einer Demo über die Stränge schlagen. Bis 2023 waren eigentlich auch die Parteifinanzen tabu, bis sich dann das Tusk-Lager selbst darüber zerstritt, ob der PiS Wahlkampfkostenrückerstattung zustand, obwohl sie ihre Kassen mit illegalen Methoden gefüllt hatte.

Vorläufiges Ergebnis: Die PiS bekommt erst einmal nichts. Daran erkennt man: Der Kodex ist nicht nur ein Pudding, den man bekanntlich nicht festnageln kann, er verändert sich auch mit den Umständen. Zu diesem Kodex gehören auch Wahlen. Dass die Regierung gegen die Verfassung verstößt, dass sie Verfassungsorgane ausschaltet, gegen die Bürgerrechte verstößt, Gerichtsurteile ignoriert, all das hat in Polen niemanden auf die Straße getrieben und wird es wohl, wie man sieht, auch in den USA nicht tun. Aber wehe, sie rührt an dem, was die Bürger für die Essenz der Demokratie halten: regelmäßige Wahlen, an denen sie teilnehmen können. Die sehen inzwischen selbst vollkommen undemokratische Regierungen von den Putschisten in Gabun bis Wladimir Putin und Aleksander Lukaschenko als Grundlage zur Legitimierung ihrer Herrschaft. Gewählt wird deshalb auch dann, wenn eigentlich schon keiner mehr außer dem Herrscher selbst zur Wahl steht. Diese Illusion eint Regierte und Regierende in demokratischen und undemokratischen Ländern: Demokratie ist, wenn gewählt wird und anschließend die Mehrheit regiert, egal wie.

Je weniger Verfassung, desto mehr geheime Regeln

Schlechte Nachrichten gibt’s allerdings auch. Erstens kann sich auf so einen Geheimkodex niemand berufen, weil er ja nicht ausformuliert ist und sich ständig verändert. Und zweitens gilt die Zurückhaltung, die er den Regierenden auferlegt, in der Regel nur für den Umgang der politischen Eliten untereinander, nicht für das Verhältnis der Regierenden zu den Regierten und schon gar nicht für das Verhältnis der Regierenden zu denen, die klein, schwach, unorganisiert sind und den Regierenden nicht mit Stimmenentzug bei den nächsten Wahlen drohen können, weil sie gar kein Wahlrecht haben. Deshalb spielt sich der grausamste und brutalste Teil dieses Machtkampfes zwischen Regierung und Opposition zurzeit auf dem Rücken von Einwanderern und Ausländern ab – in den USA wie auch in so unterschiedlichen Ländern wie Polen, Ungarn, der Türkei, Tunesien, den Niederlanden und Pakistan.

Gewalt kann in etwas homöopathischeren Dosen auch gegen eigene Bürger angewendet werden, vorausgesetzt, die Regierenden haben sie vorher so als Übeltäter, Sündenböcke, Gefahr für die Allgemeinheit stigmatisiert und isoliert, dass mit allzu großen Solidaritätskundgebungen der restlichen Bürger nicht gerechnet werden muss. Trump verfolgt ja keine Amerikaner, es sei denn, es sind „linksradikale Verrückte“, „woke Terroristen“ oder „wüste Antisemiten“.

Ähnliches konnte man in den letzten Jahren in Polen beobachten: Oppositionspolitiker ließ die PiS nur ganz selten festnehmen oder von der Polizei verprügeln, gewöhnliche Bürger dagegen bei jeder Gelegenheit. Auch die Regierung Tusk greift „hart und entschlossen“ durch gegen Ukrainer, die über die Stränge schlagen und die dann als Gefahr für die öffentliche Ordnung und als russische Provokateure angeprangert werden; geht sie dagegen gegen Spitzenpolitiker aus PiS-Zeiten vor, achtet sie peinlich genau auf die Einhaltung auch der absurdesten bürokratischen Vorschriften.

Das Ergebnis: Weil sie nicht kann, nicht glaubt zu können und von ihren eigenen Skrupeln zurückgehalten wird, setzt die Regierung Tusk nun in weiten Teilen das fort, was ihr die PiS-Regierungen hinterlassen haben. Mit dem Unterschied, dass sie damit in Brüssel nicht mehr aneckt, weil man sie dort für proeuropäisch hält, was mit daran liegt, dass auch die Politik der EU-Institutionen stark dahin verrückt ist, wo die PiS schon vor Jahren war und Tusks Bürgerplattform jetzt ist.

Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de