Seit 1996 können Hamburgerinnen und Hamburger per Volksentscheid über Gesetze abstimmen. Sieben Mal haben sie das bisher getan – immer gegen die Linie des Senats. Am 12. Oktober steht das Instrument erneut im Fokus: Zwei Vorlagen könnten politische Weichen stellen.

Zwei Kreuze, zwei Entscheidungen – bei den beiden Volksentscheiden am kommenden Sonntag (12. Oktober) stehen zwei Gesetzesvorlagen zur Abstimmung. Mit der einen soll das Klimaschutzgesetz verschärft, mit der anderen ein Modellprojekt zum bedingungslosen Grundeinkommen in Hamburg gestartet werden.

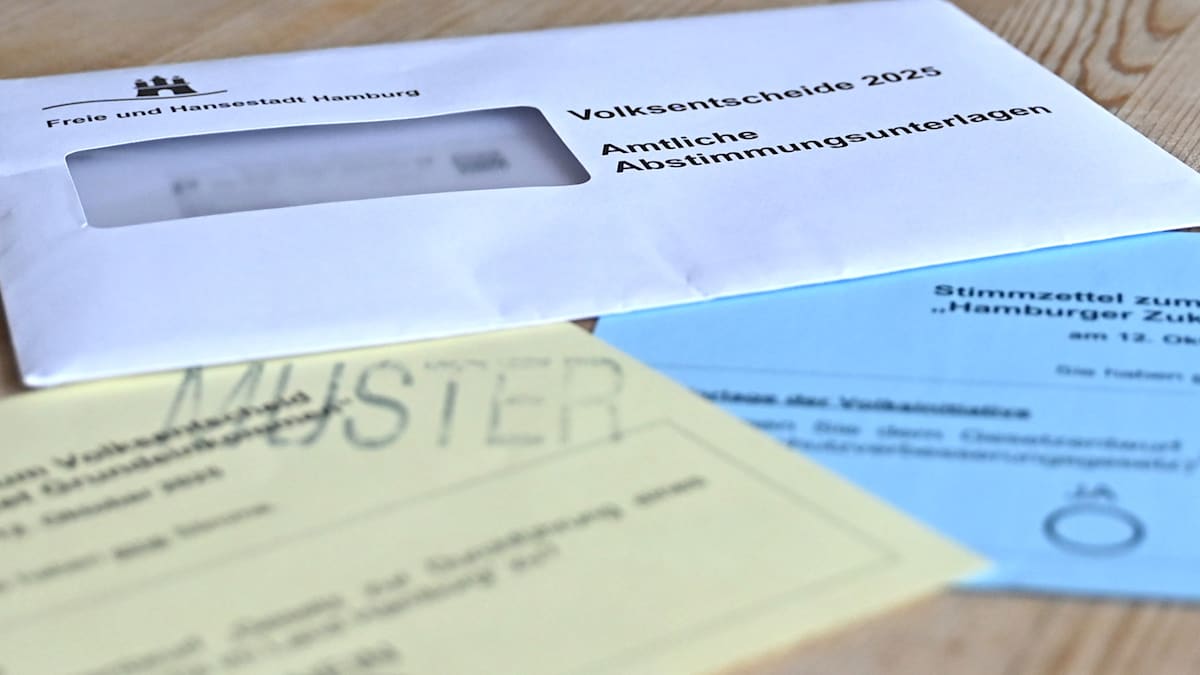

Die 1,3 Millionen Abstimmungsunterlagen sollten seit Ende September alle Wahlberechtigten erreicht haben. Die Wahllokale öffnen am kommenden Sonntag von 8 bis 18 Uhr. Parallel ist bis zum Abstimmungstag um 18 Uhr auch eine Briefwahl möglich.

Bis zum 2. Oktober waren schon 288 167 Briefwahlunterlagen bei der Stadt eingegangen. Das entsprach fast 22 Prozent der Abstimmungsberechtigten.

Damit ein Gesetzentwurf per Volksentscheid angenommen wird, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein: Erstens muss die Zahl der „Ja“-Stimmen die der „Nein“-Stimmen übersteigen. Zweitens muss das sogenannte Zustimmungsquorum erreicht werden – das sind mindestens 262.609 gültige „Ja“-Stimmen, was 20 Prozent der Wahlberechtigten entspricht.

Seit der Einführung der direkten Demokratie im Jahr 1996 wurde in Hamburg siebenmal per Volksentscheid abgestimmt. Jedes Mal erhielten die Vorlagen der Initiativen mehr „Ja“- als „Nein“-Stimmen. Nur zweimal scheiterten die Initiatoren der Volksgesetzgebung am Quorum. In beiden Fällen ging es um Verfassungsänderungen, bei denen 50 Prozent der Abstimmungsberechtigten zustimmen müssen, nicht wie bei einfachen Volksentscheiden 20 Prozent.

Damit waren fünf Volksentscheide erfolgreich. 1998 stimmten die Hamburger für eine Einführung von Bürgerentscheiden in den Bezirken, 2004 für ein neues Wahlrecht und gegen den Verkauf der städtischen Krankenhäuser. 2010 wurde die Schulreform gestoppt. 2013 stimmte die Bevölkerung für den Rückkauf der Energienetze. Hinzu kommt ein Referendum, das Bürgerschaft und Senat zur Olympia-Bewerbung angestoßen hatten. 2015 lehnten die Hamburger die Bewerbung für die Olympischen Spiele ab. Mit Ausnahme der am Quorum gescheiterten Abstimmungen gingen damit alle Volksabstimmungen gegen die Linie des jeweils regierenden Senats aus.

Inzwischen ist das besonders gewichtig. Denn, nachdem die Stadt ihre Krankenhäuser trotz des Vetos von 76,8 Prozent der Teilnehmenden am Volksentscheid privatisiert hatte, regte sich enormer Widerstand. In einem weiteren Volksentscheid 2007 sprachen sich 30 Prozent aller Hamburger dafür aus, dass Volksentscheide verbindlich sein müssten. Das reichte nicht für das 50 Prozent Quorum führte aber in der weiteren politischen Debatte dazu, dass die Bürgerschaft die Verfassung selbst änderte.

Volksentscheide sind heute bindend für Senat und Bürgerschaft. Sie zu evozieren, also das Volk zu überstimmen, ist nicht mehr möglich.

juve