Politische Memoiren sind ein eigenes Genre: Pflichtlektüre für Journalisten, Staubfänger für Wähler. Sie verklären Karrieren, rechtfertigen Niederlagen oder dienen als Sprungbrett für das nächste politische Comeback. Auch Kamala Harris, die ehemalige Vize-Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika und gescheiterte Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, reiht sich mit „107 Days“ in diese Tradition ein. Denn während ihre treuesten Anhänger noch an der Symbolfigur der „Madam Vice President“ festhalten, begegnet der Rest der Bevölkerung ihrem Buch mit bemerkenswerter Gleichgültigkeit.

Umso unglücklicher wirkt es, dass die Demokraten weiterhin über Strategie und Führung streiten, während die Medien einzelne Passagen des Selbstporträts ihrer einstigen Hoffnungsträgerin genüsslich sezieren. Nach der Lektüre der ersten Seiten von „107 Days“ – so viele Tage hatte ihr Wahlkampf gegen Donald Trump gedauert – stellt sich daher die Frage, wen Harris mit ihren Worten eigentlich noch erreichen will. Jene politisch Desinteressierten, denen sie sich mit lockerem Ton und Auftritten im Sweatshirt anbiedert? Die wenigen Unentschlossenen? Oder doch nur den harten Kern ihrer Fangemeinde?

Offenheit oder Kalkül?

Bereits auf den ersten Seiten irritiert Harris’ Tonwahl durch zwei ungewöhnliche Zitate: ein Bonmot des Softwareentwicklers Alberto Brandolini – „Die Menge an Energie, die erforderlich ist, um Unsinn zu widerlegen, ist um ein Vielfaches größer als die, die benötigt wird, um ihn zu produzieren“ – sowie eine Zeile aus Kendrick Lamars Song „DNA“: „I got loyalty, got royalty inside my DNA.“ Warum Harris ausgerechnet Brandolinis Zitat und Rap-Lyrics in ihre Autobiografie gepackt hat, erschließt sich nicht ganz. Zumal der Leser auch sehr bald gewisse Widersprüche erkennt: Während Harris nach außen Loyalität beschwört, wendet sie sich im Buch selbst gegen einstige Weggefährten und wirft ihrem damaligen Präsidenten Joe Biden vor, zu spät aus dem Rennen um die US-Präsidentschaft ausgestiegen zu sein.

Lesen Sie auch

Besonders deutlich wird das in einem zentralen Satz: „As loyal as I am to President Biden, I am more loyal to my country.“ Harris inszeniert sich als Patriotin, die über persönlicher Treue steht. Gleichzeitig beklagt sie, das Weiße Haus habe sie und ihren Mann drei Jahre lang „versteckt“ und mit unbedeutenden Aufgaben abgespeist, nur um am Ende auf ihre Loyalität zu pochen. Das wirft nicht nur Fragen zum Verhältnis zwischen dem damaligen Präsidenten und seiner Vize auf, sondern deutet auch auf ein tiefer liegendes Problem innerhalb der Demokratischen Partei hin: Während nach außen Geschlossenheit gepredigt wird, wirkt die Partei innerlich zerrissen und ohne klaren Kurs.

Abrechnung mit den eigenen Reihen

In ihren Notizen erwähnt Harris sogar Bill Clinton. Nach Bidens Rücktritt habe er ihr am Telefon gesagt: „Oh my God, I’m so relieved. Send me anywhere. Make this your own campaign.“ Solche Passagen zeigen, dass Harris’ Buch nicht nur persönliche Rechtfertigung, sondern auch Abrechnung mit der eigenen Partei ist und dass die Demokraten schon vor dem Wahltag tiefer gespalten waren, als sie es einräumen wollten. Viele hielten den 81-jährigen Biden längst für zu alt, doch kaum jemand sprach es offen aus. Harris fragt nun, ob es Gnade oder Fahrlässigkeit war, ihn so lange im Rennen zu lassen – und reiht sich damit in einen Chor ein, der erst hinterher laut wurde.

Für zusätzliche Schlagzeilen sorgten zudem die Passagen, in denen Harris mögliche Mitstreiter kritisiert: Josh Shapiro sei „zu ehrgeizig“, Mark Kelly „zu unerfahren“, Pete Buttigieg „zu riskant, weil er schwul ist“. Gleichzeitig bleibt Harris im Buch erstaunlich vorsichtig, was den Politico-Kolumnisten Carlos Lozada zu der These bringt, dass dies das Werk einer Politikerin sei, die ihre Ambitionen auf das Weiße Haus keineswegs aufgegeben hat. Offenheit wird in „107 Days“ entsprechend nur dort inszeniert, wo sie nicht gefährlich ist. Klare Bekenntnisse bleiben hingegen aus.

Kein Plan für morgen

Was an „107 Days“ besonders auffällt, ist das, was fehlt. Während klassische politische Memoiren zumindest eine Vision für die Zukunft entwerfen, bleibt Harris in der Vergangenheit stehen. Am Ende schreibt sie, die Demokraten müssten einen „Blueprint“ entwickeln; sie liefert aber keinen. Damit wiederholt sie die gleichen Fehler wie zuvor: Schon während ihrer Amtszeit und insbesondere in der Kampagne ums Weiße Haus war ihr vorgeworfen worden, keine klare Vision zu haben. Auch diesmal bleibt es beim Ruf nach einem Plan, ohne dass sie ihn selbst vorlegt. Wer auf eine ernstzunehmende Alternative zu Donald Trump oder gar eine neue Richtung für die Demokraten gehofft hat, wird entsprechend enttäuscht. Harris wirft Fragen auf, beantwortet sie aber nicht.

Lesen Sie auch

Stattdessen vermischt sie Persönliches mit Politik – Pancakes für die Großnichten, Hot Dogs für den Secret Service – und versucht so, Nähe über banale Anekdoten zu schaffen. Für Leser wirkt das weniger wie ein politisches Programm sondern eher wie der erneute Versuch, sich selbst und ihre Familie ins Bild zu setzen, was gezwungen wirkt und daher kaum überzeugt. Gerade darin spiegelt sich auch das größere Dilemma der Demokratischen Partei: Statt mit klarer Agenda und authentischer Führung aufzuwarten, ruht man sich auf Identitätsmerkmalen aus, fällt sich gegenseitig in den Rücken und inszeniert sich als modern und „hip“.

Zwischen Kultfigur und Randnotiz

Im Kern läuft Harris’ Story auf einen Punkt hinaus: Sie habe nicht verloren, weil sie die Wähler nicht hätte überzeugen können, sondern weil sie dafür nur 107 Tage Zeit hatte. Weil Harris genau so argumentiert, verfestigt sie allerdings den Eindruck, dass sie auch ein Jahr später keine Antworten hat, die über den Kalender hinausgehen. Dieses Resümee ist auch der US-Presse zu entnehmen. Nach Einschätzung des Guardian enthält „107 Days“ zwar Episoden, die Einblicke in den chaotischen Sommer 2024 geben, doch Selbstkritik fehle. „No closure, no hope“, resümierte das Blatt. Die Los Angeles Times kam zu einem ähnlichen Schluss: Das Buch sei „short on hope“ – ein Rückblick ohne Zukunftsvision.

Für ihre treuesten Anhänger bleibt Harris ein Vorbild: eine Frau, die Barrieren überwunden hat, ein Symbol für Diversity und Aufstieg. Doch jenseits dieser Kerngruppe ist das Echo schwach. Laut Politico liegt Harris in den aktuellen Umfragen deutlich hinter Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom, wenn es um eine mögliche Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2028 geht. Der demokratische Mainstream, so scheint es, hat sie bereits abgehakt.

Jubel drinnen, Protest draußen

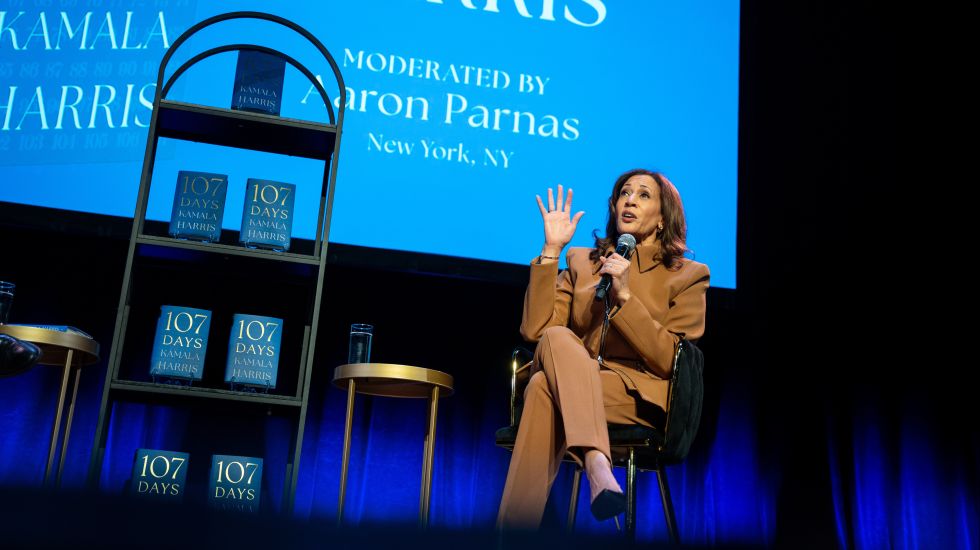

Ihre Buchpremiere in New York zeigte dieses Paradox in Reinform. Im Saal feierten Anhänger die ehemalige Vizepräsidentin wie einen Popstar, die Stimmung glich einem Klassentreffen mit eigens kreiertem Cocktail namens „Madam VP“. Draußen hingegen trommelten Palästina-Aktivisten und warfen Harris Komplizenschaft im Gaza-Krieg vor. Zwischen jubelnden Fans und empörten Demonstranten lag nicht nur eine Straßensperre, sondern eine ganze politische Kluft: Harris bleibt für einige Projektionsfläche, für viele andere aber nur ein Symbol für verpasste Chancen.

Lesen Sie auch

Auffällig ist, dass Harris auf ihrer Tour nach wie vor versucht, sich den Wählern als Mensch zu präsentieren. Sie spricht über Ehe, Karriere und Familienleben, gibt Ratschläge wie eine Mentorin und erzählt Anekdoten, die Sympathie wecken sollen. Doch nach Jahren in höchsten Ämtern ist sie der amerikanischen Öffentlichkeit immer noch nicht wirklich vertraut. Harris’ größte Schwäche bleibt, dass niemand genau weiß, wofür sie steht – außer für das bloße „Nicht-Trump-Sein“ und ihre offensichtlichen Charakteristika, auf die sie sich selbst immer wieder beruft: Frau mit Minderheitenstatus.

Vielleicht hätte sie sich mehr Zeit nehmen sollen, um das Buch zu schreiben. Dann hätte es auch mit dem „Blueprint“ und überzeugenderen persönlicheren Einblicken klappen können. Stattdessen setzt Harris auf Bilder und Begegnungen mit „hippen“ Figuren wie NBA-Spielern, Podcastern und Influencern, die Nähe zur jüngeren, urbanen Kultur suggerieren sollen. Doch genau diese Inszenierungen lassen ihr Buch weniger wie ein politisches Vermächtnis wirken, sondern eher wie eine verpasste Gelegenheit, endlich politische Substanz zu liefern.

.png)

.png)