Das „Schaufenster Stadtgeschichte“ präsentiert einmal im Monat ein besonderes Dokument oder Objekt aus den Beständen des Stadtarchivs – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte. Auf diese Weise werden nicht nur historische Ereignisse oder Persönlichkeiten vorgestellt. Das „Schaufenster Stadtgeschichte“ gewährt auch einen Einblick in die bunte Vielfalt der historischen Zeugnisse, die zum kulturellen Erbe Bochums gehören und die im Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte verwahrt werden.

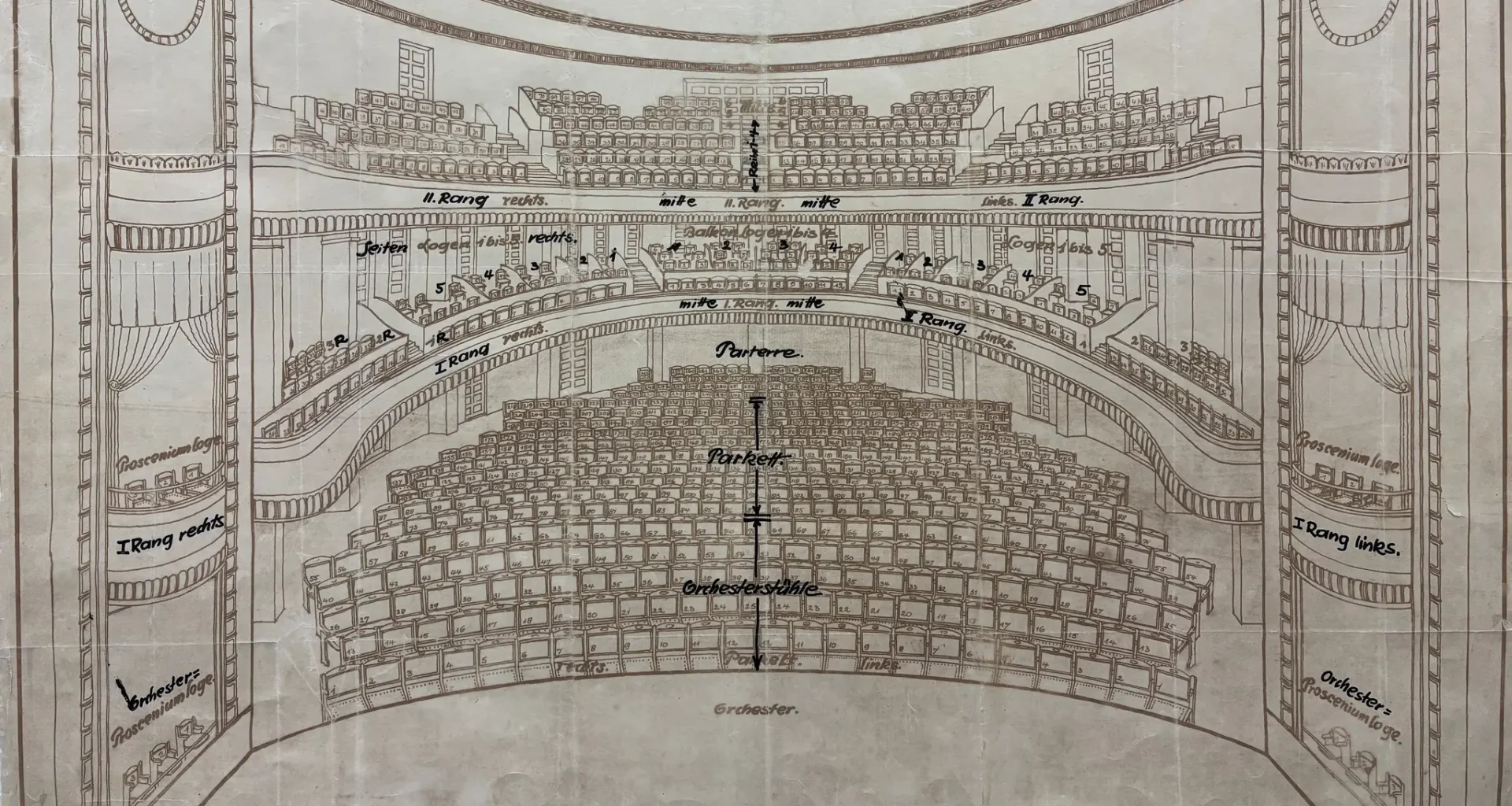

Im Oktober geht es um den „Bestuhlungsplan des alten Stadttheaters“, der in den Räumen des Stadtarchivs an der Wittener Straße 47 besichtigt werden kann. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.bochum.de/stadtarchiv.

Ein Highlight in der breiten Kulturlandschaft Bochums ist das Schauspielhaus. Das markante, dunkelrote Gebäude an der Königsallee hat eine durchaus wechselhafte Geschichte: Das erste Theatergebäude an gleicher Stelle ließ der Unternehmer Clemens Erlemann (auf dessen Initiative auch das angrenzende Viertel Ehrenfeld zurückgeht) als privat betriebenes Varietétheater erbauen. Das 1908 eröffnete Orpheum-, später Apollo-Theater war bei seiner Eröffnung die größte Bühne des Ruhrgebiets. Die Architektur des Zuschauerraumes und das Programmkonzept erwiesen sich jedoch als Flop. Bereits ein Jahr nach Eröffnung musste das Theater schließen. Erlemann versuchte ab 1912 den Umbau zu einer Theaterbühne, scheiterte aber aufgrund fehlender Mittel und meldete schließlich Insolvenz an.

Die Stadt Bochum hatte zu diesem Zeitpunkt noch kein eigenes repräsentatives Stadttheater und sah eine Gelegenheit gekommen, dies zu ändern. Sie kaufte das Haus an der Königsallee und ließ es durch den Kölner Architekten Carl Moritz von 1914 bis 1915 umbauen. Moritz galt als Spezialist für Theater und hatte unter anderem bereits in Köln, Barmen, Düren, Kattowitz und Stralsund Bühnen errichtet. Er überarbeitete den unproportionierten, im Jugendstil gehaltenen Ursprungsbau und gab ihm ein schlankeres, klassizistisches Aussehen. Der gezeigte Bestuhlungsplan ist die einzige bekannte Saalansicht des Theaters nach diesem Umbau. Zu erkennen sind zurückhaltende Zierelemente an den Rändern der Ränge oder dem Proszenium. Bei dem Plan handelt es sich um eine Lichtkopie aus dem Büro des Architekten, wie der Stempel oben rechts verrät.

Bereits 1938 wurde der Innenraum ein weiteres Mal verändert. Durch Oberbaurat Heinrich Timmermann wurde – ganz nach nationalsozialistischem Geschmack – rigoros abgestuckt, ein neuer Kronleuchter sowie eine zentrale „Führerloge“ eingebaut. Fotos nach diesem Umbau zeigen den Saal zwar in seinen alten Dimensionen, aber fast gänzlich schmucklos. Bei einem britischen Luftangriff wurde das Theater am 4. November 1944 fast vollständig zerstört.

Das heutige Schauspielhaus wurde von 1951 bis 1953 durch Gerhard Graubner auf den Grundmauern des alten Stadttheaters errichtet. Es ist ein bedeutendes Zeugnis deutscher Nachkriegsarchitektur und ein Wahrzeichen der Stadt.