Deutschland hat im April 2023 seine letzten drei Atomkraftwerke – Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2 – endgültig abgeschaltet. Damit hat sich die Bundesrepublik vollständig aus der Kernspaltung als Energiequelle verabschiedet. Der politische Beschluss markierte den Schlusspunkt einer jahrzehntelangen Debatte um Sicherheit, Endlagerung und gesellschaftliche Akzeptanz der Atomenergie.

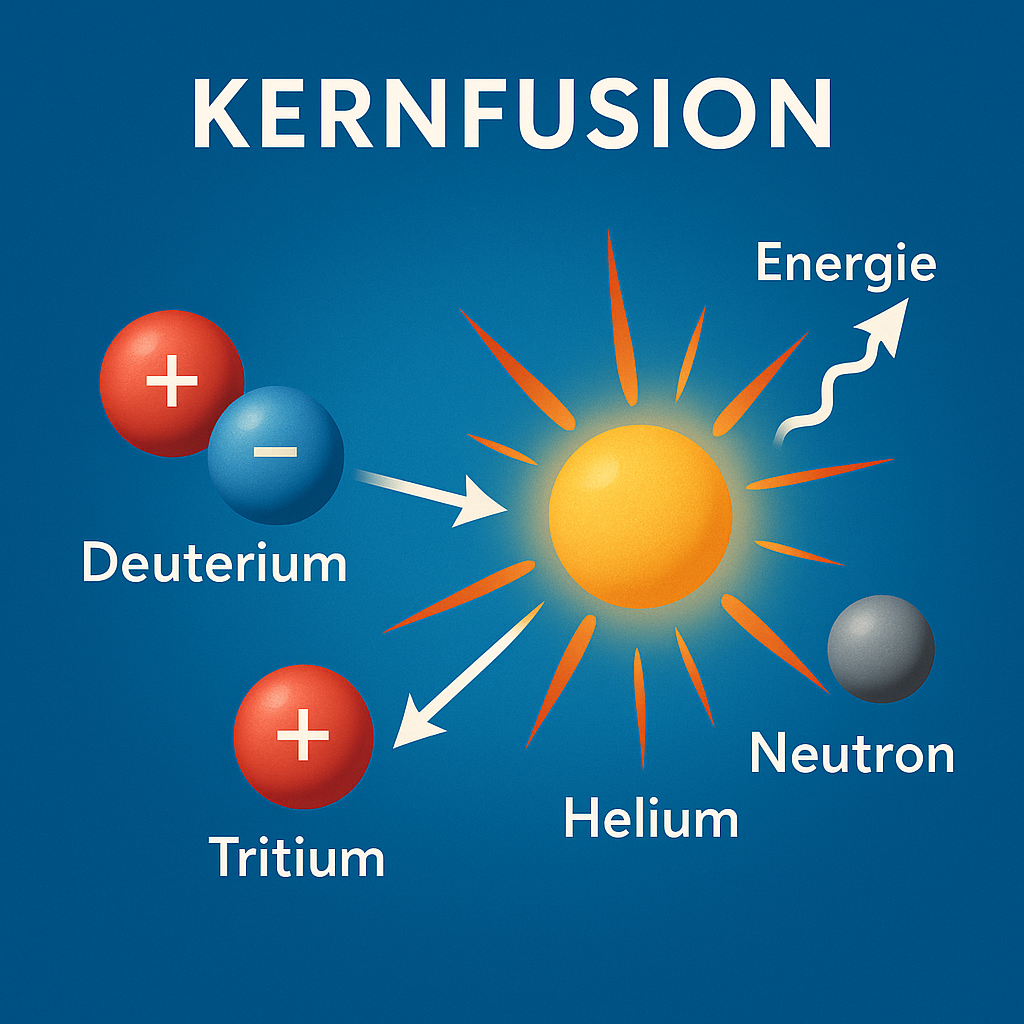

Doch während die klassische Atomkraft auf der Spaltung schwerer Atomkerne (Uran, Plutonium) beruht und dabei radioaktiven Abfall mit langer Halbwertszeit erzeugt, verfolgt die Kernfusion ein völlig anderes Prinzip: Hier verschmelzen leichte Atomkerne, etwa Deuterium und Tritium, zu Helium – ein Prozess, der wie in der Sonne abläuft und nahezu unbegrenzte, CO₂-freie Energie verspricht.

I. Was ist Kernfusion?

1. Physikalisches Prinzip

Kernfusion bezeichnet den Verschmelzungsprozess leichter Atomkerne zu schwereren, wobei ein Teil der Masse in Energie umgewandelt wird (nach (E = mc^2)).

Im Unterschied zur Kernspaltung, die in heutigen Atomkraftwerken stattfindet (Spaltung schwerer Kerne wie Uran-235), nutzt die Fusion die Energiequelle der Sonne:

-

Zwei leichte Wasserstoffisotope — Deuterium (²H) und Tritium (³H) — werden auf über 100 Millionen Kelvin erhitzt.

-

Im Plasma-Zustand verschmelzen sie zu Helium (⁴He) und einem Neutron (n).

-

Das freigesetzte Neutron trägt den größten Teil der Energie (~14 MeV) und wird in einer Brut- oder Blanket-Schicht absorbiert, um Wärme zu erzeugen und neues Tritium zu gewinnen.

II. Radioaktivität und Abfall

1. Kein hochradioaktiver Spaltabfall

Bei der Kernfusion entstehen keine langlebigen Spaltprodukte wie in klassischen Kernkraftwerken (z. B. Cäsium-137 oder Strontium-90). Es wird kein Uran oder Plutonium verwendet.

2. Entstehende Radioaktivität

Die Hauptquelle der Radioaktivität ist nicht der Brennstoff, sondern die Aktivierung der Reaktorwand durch schnelle Neutronen:

-

Das 14-MeV-Neutron trifft auf Wandmaterialien (z. B. Stahl, Nickel, Wolfram).

-

Dabei entstehen kurzlebige radioaktive Isotope dieser Materialien („neutronenaktivierte Strukturmaterialien“).

-

Die Halbwertszeiten liegen meist zwischen Stunden und einigen Jahrzehnten, selten darüber.

3. Art und Menge des Abfalls

-

Erwartete Abfallmenge: ca. 100–300 Tonnen Reaktorstrukturelemente pro 30 Jahre Betrieb.

-

Radiotoxizität: um Größenordnungen geringer als bei Spaltreaktoren.

-

Nach ca. 100 Jahren Zwischenlagerung kann das Material in der Regel konventionell entsorgt oder wiederverwertet werden.

-

Tritium selbst ist schwach radioaktiv (β-Strahlung, Halbwertszeit 12,3 Jahre) und wird in geschlossenen Kreisläufen gehandhabt.

4. Sicherheitsrechtliche Einordnung

-

Keine kritische Kettenreaktion → kein GAU-Risiko.

-

Radioaktive Gefährdung beschränkt sich auf Tritium-Freisetzung und Materialaktivierung, daher:

III. Fusionsarten und technologische Pfade weltweit

1. Europa – Magnetischer Einschluss (Tokamak und Stellarator)

a) Grundprinzip

Das Plasma wird durch starke Magnetfelder eingeschlossen und in Schwebe gehalten:

-

Tokamak: ringförmige Kammer; Magnetfeld durch äußere Spulen + Strom im Plasma.

-

Stellarator: rein externe Magnetspulen, kein Plasmastrom → stabilerer Dauerbetrieb.

b) Hauptprojekte

-

ITER (Frankreich) – internationales Großprojekt mit EU-Führung; erste Plasma-Experimente ~2030, Ziel: Netto-Energiegewinn Q > 10.

-

Wendelstein 7-X (Deutschland) – Stellarator-Typ; Fokus auf Dauerbetrieb und Materialtests.

-

DEMO (EU-Folgeprojekt nach ITER) – erstes europäisches Fusionskraftwerk-Demonstrator, Mitte 2040er geplant.

c) Brennstoff

Deuterium-Tritium-Reaktion mit Entwicklung hin zu Deuterium-Helium-Reaktionen (D-³He) für geringere Aktivierung.

2. USA – Trägheitsfusion und Start-ups

a) Nationale Linie

-

Zwei parallele Ansätze:

-

Magnetischer Einschluss (Tokamak/Alternative Magnetic Confinement), stark privat getrieben.

-

Trägheitsfusion (Inertial Confinement Fusion, ICF) – Laser oder Teilchenstrahlen komprimieren winzige Brennstoffkügelchen.

-

b) Leitprojekte

c) Charakteristika

-

Stark investorengetrieben (venture capital), hohe Risikobereitschaft.

-

Fokus: kompakte Reaktoren für dezentrale Stromerzeugung.

-

Teilweise andere Brennstoffe (Proton–Boron-Fusion für „aneutronische“ Reaktionen).

3. China – Staatsgetriebene Tokamak-Strategie

a) Hauptprojekt

b) Politik und Ziel

c) Technologiepfad

-

Klassischer Tokamak mit Fokus auf supraleitende Spulen, Tritium-Brütertechnologien und industriellen Fertigungskapazitäten.

-

Kooperation mit Russland, EU (ITER) und Japan; zugleich Aufbau nationaler Lieferketten.

IV. Vergleich der drei Hauptmodelle

Haupttechnologie

Zielzeitraum

Finanzierung

Charakter

Abfallradioaktivität

Empfehlung dazu: NZZ-Podcast „Quantensprung: Wie Kernfusion die Energiequelle der Sonne auf die Erde holt“ vom 3. Oktober 2025.)

Politische Strategie, Zielsetzung, Zuständigkeiten

-

Regierungsziel: Das Bundeskabinett hat am 1. Oktober 2025 den Aktionsplan „Deutschland auf dem Weg zum Fusionskraftwerk“ beschlossen. Politische Leitlinie ist: „Der erste Fusionsreaktor der Welt soll in Deutschland stehen.“ Der Aktionsplan verankert die Fusion als Baustein künftiger Versorgungssicherheit und Innovationspolitik (Hightech-Agenda Deutschland). (Bundesregierung.de)

-

Finanzierung / Umfang: Für Fusion sollen > 2 Mrd. € bis 2029 mobilisiert werden (Forschung, Infrastruktur, Transfer; Aufbau eines „Fusions-Ökosystems“). Die Zahl wird in Regierungs- und Medienberichten konsistent bestätigt. Frühere Ankündigungen (ab 2023) hatten bereits kumulativ > 1 Mrd. € bis 2028 skizziert; der neue Aktionsplan skaliert diese Linie deutlich. (heise online)

-

Ressortzuständigkeit: Der Aktionsplan wird federführend vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) verantwortet (neu zugeschnittenes Forschungsressort). Die Regierungsseite verweist hierfür direkt auf BMFTR-Material. (Bundesregierung.de)

Rolle und Aussagen der gegenwärtigen Wirtschaftsministerin

-

Amtsträgerin: Katherina Reiche ist seit 6. Mai 2025 Bundesministerin für Wirtschaft und Energie. (Bundesregierung.de)

-

Inhaltliche Linie: In ihren Grundsatzreden zur Energie- und Industriepolitik betont Reiche die Notwendigkeit steuerbarer heimischer Leistung ergänzend zu Erneuerbaren. Das zielt kurzfristig auf Gas/CCS und mittel-/langfristig auf neue Technologien ab; in dieses Raster passt der politische Rückenwind für Fusion als künftige Option (ohne sie als kurzfristige Lösung zu deklarieren). (Bundesregierung.de)

-

Förderform / Instrumente (querschnittlich):

-

F&E-Förderlinien (Universitäten, Helmholtz-/Max-Planck-Strukturen, Verbünde wie EUROfusion) und Großgeräte-Infrastruktur.

-

Transfer- und Skalierungsbausteine des Aktionsplans (Demonstratoren, Start-up-Förderung, industrieller Konsortialaufbau, Regulierungsvorbereitung).

-

Zielbild: Von der Grundlagenforschung zur Industrialisierung – konkret formuliert im Aktionsplan und flankiert von der Hightech-Agenda. (Kooperation International)

-

Förderlandschaft – konkret

-

Volumen und Zeithorizonte: > 2 Mrd. € bis 2029 (Aktionsplan); zuvor bereits Aufstockungen auf > 1 Mrd. € bis 2028 angekündigt. Einzelne Hochschulen (z. B. TU Darmstadt) melden spezifische Bewilligungen in laufenden Linien. (heise online)

-

Akteure: Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP), Helmholtz-Zentren, EUROfusion-Konsortium, wachsende Start-up-Szene (z. B. Proxima Fusion, Marvel Fusion), Industriepartner entlang Material-, Magnet-, Vakuum-, Kryo- und Fertigungsketten. (EUROfusion)

-

EU / international: Deutschland bleibt in EUROfusion und ITER eingebettet (Technologietransfer, Personal- und Datenflüsse). Der Aktionsplan setzt national auf Beschleunigung der Demonstratoren (Vorstufe zu Kraftwerks-Prototypen). (EUROfusion)

Forschungsfrage „Wendelstein“ (Wendelstein 7-X, Greifswald)

Was ist W7-X?

-

Anlagentyp: Stellarator (magnetischer Einschluss ohne Plasma-Torus-Strom wie beim Tokamak). Ziel: Hochleistungs-Plasmen stabil über lange Pulse – essenziell für Kraftwerksreife. Betreiber: Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Standort Greifswald. (ipp.mpg.de)

Aktuelle wissenschaftliche Resultate (2025)

-

Weltrekord 22. Mai 2025: Langer Hochleistungs-Plasma-Betrieb (≈ 30–43 s) mit hohem Triple-Produkt – erste Male, dass Stellarator-Leistungsmetriken in diesem Dauer-Fenster Tokamak-Niveaus erreichen. Das adressiert die „Skalierungsfrage“ hin zu kraftwerksrelevanter Konfinierung: hohe Dichte × Temperatur × Energieeinschlusszeit und Langpuls. (ipp.mpg.de)

-

Technische Lehren: Validierung der aufwändigen 3D-Magnetgeometrie, Wärmeabfuhr (Divertor), Wandintegrität und Steueralgorithmen für stationären Betrieb. Diese Punkte gelten als kritisches Nadelöhr für wirtschaftliche Verfügbarkeit. (ipp.mpg.de)

Warum ist das für die Fusions-Roadmap relevant?

-

Stellarator-Pfad ergänzt Tokamak- und Laserpfade: Im Kraftwerk zählt nicht allein Spitzenleistung, sondern kontinuierliche, kontrollierte, materialsichere Bereitstellung. W7-X verschiebt hier die Machbarkeitsfront. Politisch-ökonomisch stützt das den Aktionsplan für Demonstratoren (inkl. privat finanzierter Stellarator-Ansätze). (EUROfusion)

Deutschland eskaliert die Fusionspolitik: klarer politischer Anspruch (erster Reaktor in DE), > 2 Mrd. € bis 2029, Transfer von der Grundlagenforschung zur Industrialisierung. Die Wirtschaftsministerin verankert Fusion als langfristig kompatibel mit einer Strategie steuerbarer Erzeugung; federführend steuert das Forschungsressort die Umsetzung. Wissenschaftlich untermauern die W7-X-Rekorde in Greifswald 2025 die Realoption „Stellarator“ – genau jene Dynamik, die der NZZ-Podcast als „riesigen Schritt“ zwischen Experiment und Kraftwerk adressiert. (Bundesregierung.de)