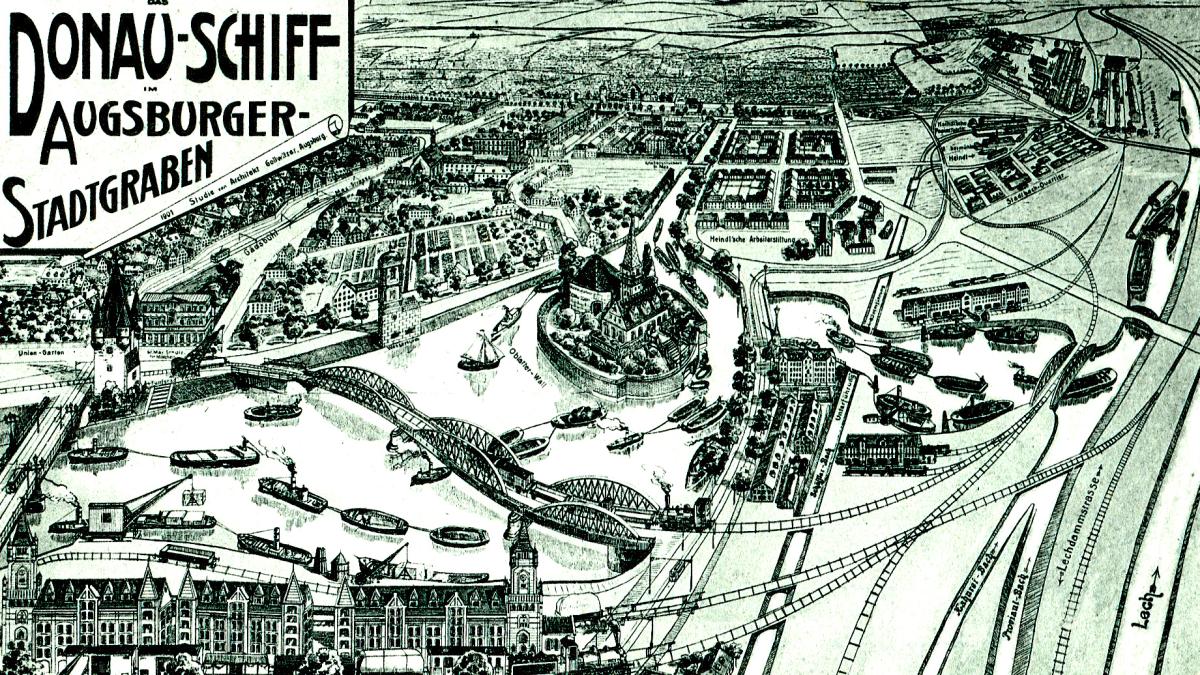

Die Zeichnung „Donau-Schiff im Augsburger Stadtgraben“ wird bei allen Führungen um den Oblatterwall gezeigt. Der Plan zeigt Schiffe beim Fünffingerlesturm. Auf der Zeichnung ist der Stadtgraben zum Hafen ausgebaut. Die Localbahn übernimmt den Gütertransport an Land. So stellte sich der Augsburger Architekt Karl Albert Gollwitzer (1839–1917) Ende des 19. Jahrhunderts Augsburgs Hafen vor, in dem Donauschiffe anlegen sollten. Eine Vision und ihre Geschichte.

So utopisch, wie diese Idee erscheinen mag, war sie nicht. Die Stadt Augsburg und das Königreich Bayern standen im 19. Jahrhundert hinter einer Schifffahrtsstraße als Verbindung zur Donau. Als die Vorläufer der Lechwerke (LEW) ab 1898 den an einem Lechwehr ausgeleiteten Kraftwerkskanal und das erste Wasserkraftwerk in Gersthofen bauten, musste am Kraftwerk eine 41 Meter lange Doppelschleuse mit insgesamt zehn Meter Hubhöhe angefügt werden. Der Kraftwerkskanal sollte eine Teilstrecke eines Schifffahrtskanals neben dem Lech werden. Gollwitzers Idee hatte also reale Aussichten, verwirklicht zu werden. Nach Aufgabe der Kanal-Idee durften die LEW die Schleuse zu einem weiteren Turbinenkanal umbauen.

Schifffahrt auf dem Lech: Die Anfänge liegen in der Römerzeit

Gollwitzer war nicht der Erfinder einer Schifffahrtsstraße zwischen der Donau und Augsburg. 1828 lagen dazu konkrete Pläne vor, doch die Anfänge der Schifffahrt auf dem Lech liegen bereits in der Römerzeit. Die Römer brachten Natursteine auf dem Wasserweg nach Augusta Vindelicum. 1994 entdeckten die Archäologen beim Vincentinum den Römerhafen. Überreste sind im „Römerlager“ im Zeughaus zu sehen. Die Bäume für die Holzbohlen und Pfähle wurden im Jahr 178 nach Christus gefällt. Damit befestigten die Römer die Anlegestelle unweit ihres Kastells in hochwassersicherer Hochlage. Den Hafen drunten in der Lechebene begrub ein gewaltiges Hochwasser unter einer Kiesschicht.

Es ist erwiesen, dass die Römer Flüsse gegen die Strömung befuhren. Im unregulierten Lech nutzten sie die Hauptrinne für die Frachtschiffe, Treidelpfade an den Ufern begleiteten sie. Die Fluss-Frachtschiffe der Römer besaßen einen Plattboden, so dass sie mit geringen Wassertiefen auskamen. Gegen den Strom wurden die Frachter getreidelt. Auf dem Lech dürfte jener Schiffstyp verkehrt sein, den die Universität Xanten nachbaute. Es ist der kleinste bekannte „Römer-Frachter“: 18 Meter lang und vier Meter breit. Es kann etwa zehn Tonnen Fracht befördern.

Icon vergrößern

Bildpostkarten überliefern die Schleuse neben dem Kraftwerk in Gersthofen.

Foto: Sammlung Häußler

Schließen

Icon Schließen

Icon vergrößern

Icon verkleinern

Icon Pfeil bewegen

Bildpostkarten überliefern die Schleuse neben dem Kraftwerk in Gersthofen.

Foto: Sammlung Häußler

Das genügte, um die von den Römern in Augusta Vindelicum benötigten Natursteine zu transportieren. Kalkstein stammte aus Steinbrüchen in der Schwäbischen oder Fränkischen Alb. Ein Kubikmeter Kalkstein wiegt 2,6 Tonnen. Solche Schwerlasten waren in der Römerzeit nur auf dem Wasserweg über größere Entfernungen zu befördern.

Für Truppentransporte auf Flüssen bauten die Römer schlanke Ruderboote. 1994 wurden zwei Exemplare beim Kastell Oberstimm bei Ingolstadt geborgen. Sie waren im Urzustand 15,7 Meter lang und 2,70 Meter breit. 18 oder 20 Ruderer erreichten damit hohe Geschwindigkeiten – auch gegen den Wasserstrom. Das ergaben Versuche mit Nachbauten. Die Boote mit einem Tiefgang von lediglich 50 Zentimetern dienten für Kampfeinsätze, als Kurier- und Patrouillenboote. Die wendigen Boote waren zum Befahren von Flachwasser der Donau und ihrer Nebenflüsse gebaut.

Der Marmor fürs Rathaus kam über die Flüsse nach Augsburg

Als Floßstraßen dienten der Lech und die Donau zu allen Zeiten. Als Schifffahrtsweg war die Befahrung gegen die Strömung schwierig und aufwändig: Es musste mit Menschen oder Pferden getreidelt werden. Der Augsburger Floßmeister Georg Heugel bewältigte dies. Er kam am 20. August 1628 erstmals mit 30 Fahrgästen und zwölf Pferden mit seinem Flachschiff „Hohenaw“ aus Wien in Augsburg an. Er hatte sich von Elias Holl inspirieren lassen. Dieser hatte zum Bau des Rathauses Marmor aus dem Salzburger Land bestellt. Zwischen 1616 und 1619 kam der Marmor in drei Transporten in Augsburg an.

Die Marmorsäulen und Platten für Bodenbeläge wurden auf der Salzach und auf der Donau bis Marxheim befördert. Die Befahrung des Lechs gegen den Strom mit der kostbaren Fracht schien zu gefährlich. Deshalb wurde der Marmor in Marxheim auf Frachtwagen verladen. Die Gewichte waren enorm: Jede der acht Dorischen Säulen im unteren Fletz wiegt 3800 Kilo. Für den Bodenbelag des 580 Quadratmeter großen Goldenen Saales waren 2800 Platten nötig.

Bei der Rekonstruktion des Goldenen Saals nach den Zerstörungen im Zweiten Weltkriegs kam der Marmor aus den gleichen Steinbrüchen wie zu Elias Holls Zeit – diesmal ausschließlich mit Transportmitteln auf Rädern.

-

Franz Häußler

Icon Haken im Kreis gesetzt

Icon Plus im Kreis

-

Lech

Icon Haken im Kreis gesetzt

Icon Plus im Kreis

-

Augsburg

Icon Haken im Kreis gesetzt

Icon Plus im Kreis