Es war 1978 und Faruk Özkan, der 16-jährige Gastarbeitersohn, gerade in Deutschland angekommen, als er Manfred Rommel das erste Mal erlebte. Worüber der Oberbürgermeister auf dem Stuttgarter Marktplatz sprach, weiß Faruk Özkan nicht mehr, aber ein Wort hat sich ihm eingebrannt. „Ausländische Mitbürger“, sagte Rommel – und der junge Faruk freute sich. Mitbürger – klang das nicht nach jemandem, der dazugehört? Wenn Faruk Özkan fast 50 Jahre später den Manfred-Rommel-Preis des Deutsch-Türkischen-Forums Stuttgart bekommt, für seine Pionierarbeit mit den suchtkranken Kindern und Enkeln der Gastarbeitergeneration, dann schließt sich also ein Kreis.

Als Özkan 1997 bei Release startete, war er der erste türkischsprachige Suchtberater in Baden-Württemberg. Die Idee, dass Menschen mit Migrationsgeschichte Helfende brauchen, die ihre Kultur und Sprache verstehen, gewann damals Unterstützer, wuchs zusammen mit der Erkenntnis, dass jene, die man zum Arbeiten hierher geholt hatte, meist nicht mehr in die alte Heimat zurückkehrten. Stattdessen Kinder bekamen, Wurzeln schlugen, Mitbürger wurden mit allen Freuden und Beschwernissen des Lebens.

Faruk Özkan hatte nach dem Studium der Politikwissenschaften zunächst für die AWO (ein Verband der freien Wohlfahrtspflege) gearbeitet. Er beriet Landsleute, wenn die ihre Arbeit verloren oder Schulden hatten. Aber oft kam diese erste Einwanderergeneration mit Erziehungsproblemen zu ihm, mit Kindern, die sich schwer taten, kriminell wurden, auch süchtig. In Faruk Özkan fanden sie einen, der sie auf vielerlei Arten verstand, etwa ihre Scham, Hilfe zu suchen vor der Folie einer Kultur, in der die Dinge gern hinter verschlossenen Türen geregelt werden. „Um über die Seele und Psyche zu sprechen, muss man das in seiner Muttersprache tun können“, sagt Faruk Özkan. In den Berichten seiner Klienten liest sich das zum Beispiel so: „Viele Dinge mussten wir nicht rechtfertigend erklären, zum Beispiel was türkische Familien machen oder auch nicht machen.“

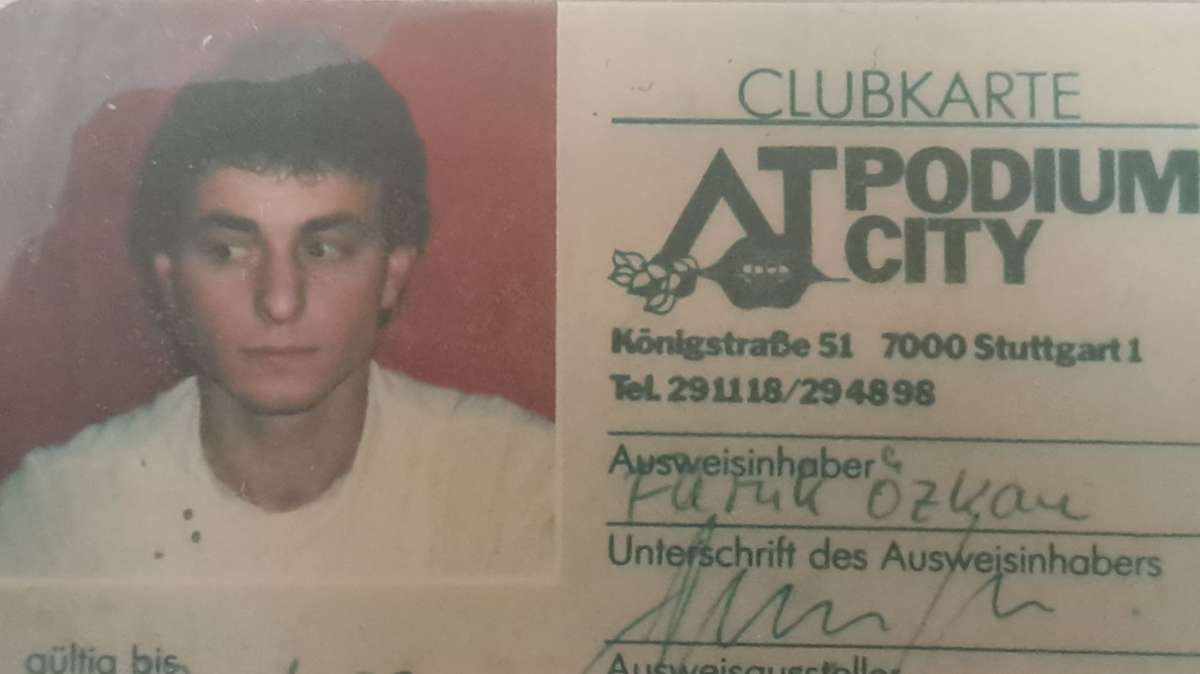

Weil er nicht in Diskos kam, wurde Faruk Özkan Mitglied in einem Jazz-Club. Foto: privat

Weil er nicht in Diskos kam, wurde Faruk Özkan Mitglied in einem Jazz-Club. Foto: privat

Seine eigene Einwandererbiografie beginnt in einer Zeit, als Deutschland seinen Gästen die kalte soziale Schulter zeigte, Integration eher unerwünscht war, weil sie zum Bleiben verleiten könnte. Faruk Özkan zieht 1978 nach dem Abitur seinen Eltern nach. Der Vater schafft seit 1962 auf Stuttgarter Baustellen, die Mutter putzt. Die neun Kinder verbringen die Schulzeit bei der Großmutter in Samsun am Schwarzen Meer.

Junge Migranten wurden nicht in Diskos gelassen

In Stuttgart bleibt die türkische Gemeinschaft unter sich – nicht nur freiwillig. In Diskotheken werden Faruk und seine Freunde nicht eingelassen, auf der Straße oft von der Polizei kontrolliert. Um Ausgehen zu können, wird der junge Mann damals Mitglied in einem Jazzclub – obwohl ihn diese Musik gar nicht interessiert. Er fühlt sich dennoch wohl in der Stadt. „Ich habe keine Willkommenskultur erwartet“, sagt er. Die Eltern sehnen sich stärker nach der Heimat. Auf dem muslimischen Teil des Steinhaldenfriedhofs pflegen sie sonntags die Gräber Unbekannter – so groß ist die Sehnsucht nach Dazugehören.

Faruk Özkans Integrationsgeschichte beginnt mit Birgit, die später seine Frau werden wird. 1979 kreuzen sich ihre Wege am Rande des Fußballplatzes und auf der Theaterbühne. Sie gehen miteinander, Birgits schwäbische Familie nimmt den Gastarbeitersohn freundlich auf. Als seine Freundin in Berlin studiert, will Faruk Özkan hinterherziehen, aber für manche West-Berliner Bezirke gibt es damals einen Zuzugsstopp für Türken, um „Gettos“ zu vermeiden. Also wartet er in Stuttgart auf seine Liebe. Sie heiraten, bekommen einen Sohn und eine Tochter.

Wenn Faruk Özkan auf die Jahrzehnte in Deutschland zurückblickt, dann sind es die 90er Jahre, die er als schwierigste Zeit empfindet. Die Anschläge in Mölln, Solingen, Hoyerswerda. Damals traut er sich nachts nicht auf die Straße. Später erschüttert die Terrorgruppe NSU sein Vertrauen in den Staat, der den Morden an türkisstämmigen Mitbürgern in seinen Augen allzu lange hinnahm. Und heute? Die vielen Wahlprozente für eine in Teilen rechtsextremistische Partei? Faruk Özkan hat keine Angst. „Ich kann mit der Feindlichkeit mancher leben, weil ich in meinem Umfeld so viele andere gute Erfahrungen mache. Das gibt mir Hoffnung.“ Heimat, das sei immer und weiterhin Stuttgart.

Seine Mutter Zeliha, sagt Özkan, habe übrigens nur die Namen von drei prominenten Deutschen gekannt: von Helmut Schmidt, dem Bundeskanzler, von Horst Tappert, dem ewigen TV-Kommissar „Derrick“, und von Manfred Rommel – dem Mitbürger.

Manfred-Rommel-Preis

Ehrenpreis

Seit 25 Jahren unterstützt Faruk Özkan bei der Beratungsstelle Release Menschen mit türkischem Hintergrund auf ihrem Weg aus der Abhängigkeit. In Kultur- und Moscheevereinen klärt er außerdem zum Thema Sucht und Drogen auf. Dafür bekommt er am Freitag, 10. Oktober, den Ehrenpreis des Deutsch-Türkischen Forums Stuttgart. Ein weiterer Ehrenpreisträger ist in diesem Jahr der Boxer Firat Arslan.

Hauptpreis

Der Manfred-Rommel-Preis wird seit 2009 verliehen. In diesem Jahr geht er an den Verein „Bild und Sprache“, der den Zugang zu Sprache für Einwanderer erleichtern möchte. Dazu stellt der Verein gratis online Bildkarten zum Deutschlernen zur Verfügung, auf denen Begriffe mehrsprachig und mit Illustrationen veranschaulicht werden.