Sie haben das Potenzial, CO2 einzufangen und umweltschädliche Chemikalien aufzunehmen: die Materialien, die die diesjährigen Chemie-Nobelpreisträger entwickelten. Dabei bewiesen die Forscher „Mut zur Lücke“.

Von Lilly Zerbst und Ralf Kölbel, SWR

Wasser in trockenen Wüstenregionen gewinnen, schädliche Chemikalien aus der Luft filtern und Medikamente an sonst unzugängliche Stellen im Körper transportieren. Das alles ermöglichen winzig kleine, poröse kristalline Verbindungen. Sie haben die Fähigkeit, Gase und andere Moleküle aufzunehmen und teilweise auch zu zersetzen.

Die drei diesjährigen Nobelpreisträger Richard Robson, Susumu Kitagawa und Omar Yaghi haben die Entwicklung dieser Materialien wesentlich vorangetrieben und so „Räume für die Chemie geschaffen“, begründet das Nobelpreiskomitee die Entscheidung.

„Architekten der Chemie“

Die gesamte Materie unseres Universums besteht aus einer nur begrenzten Anzahl von Bausteinen – den chemischen Elementen, zum Beispiel Wasserstoff, Sauerstoff und Kohlenstoff. Aus ihnen setzt sich alles zusammen, was wir kennen: Wasser, Gesteine, Metalle, aber auch hochkomplexe Moleküle, die unser Erbgut und Zellen formen.

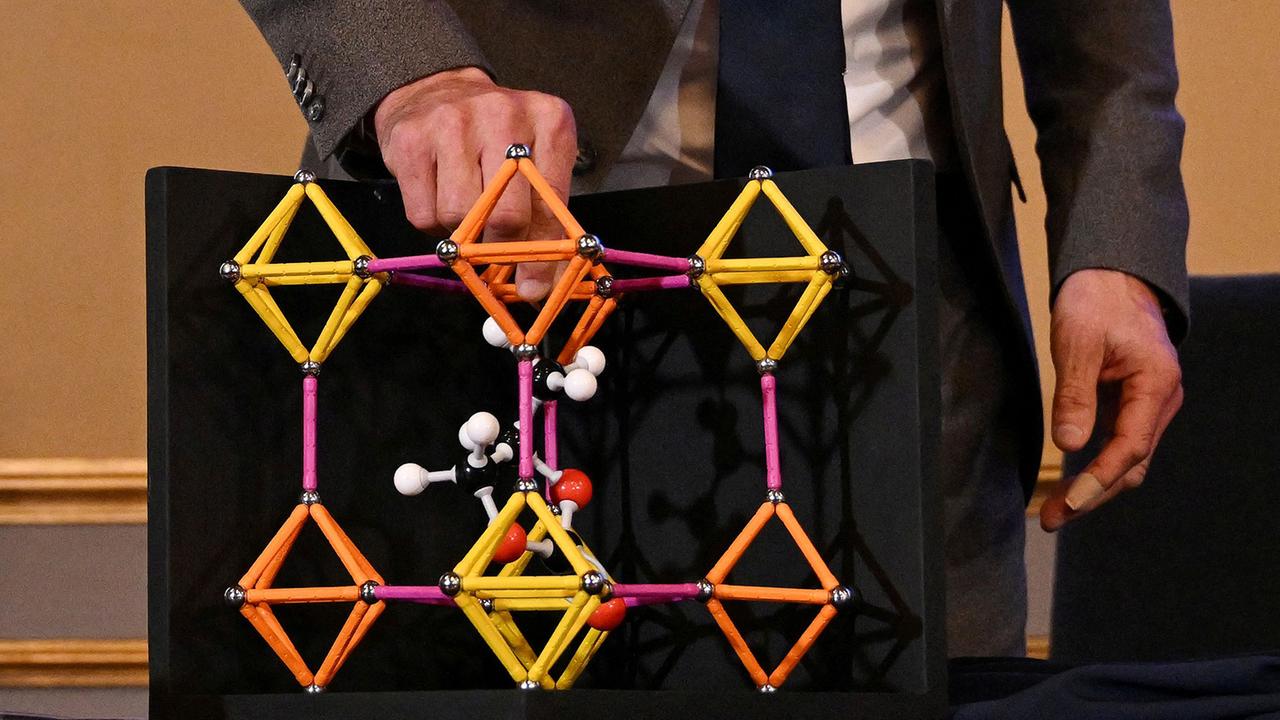

Die diesjährigen Preisträger für den Chemie-Nobelpreis bedienten sich an diesem Baukasten und konstruierten daraus ganz neue Materialien. „Das ist wie in der Architektur. Sie haben Einzelbestandteile, wenn Sie ein Haus bauen“, erklärt Matthias Drieß, Professor für anorganische Chemie an der TU Berlin. Was die drei Preisträger konstruiert haben, lässt sich mit dem Gerüst eines Hauses vergleichen. Die Eckpunkte bestehen aus einem Metall-Atom – die Verbindungsstücke aus verschieden langen organischen Materialien.

Das Resultat: eine metallorganische Struktur mit großen Hohlräumen, ähnlich wie ein sehr stabiler Schwamm. “Das ist der Pfiff: In diese Art von Architektur kann ich Moleküle einlagern. Und sie auch wieder rausholen und damit gezielt Chemie machen”, meint Drieß.

Fähigkeiten wie „Hermines Handtasche“ aus Harry Potter

Die Pionierarbeit zur Entwicklung solcher sogenannten MOFs, den metall-organic frameworks, leistete der Brite Richard Robson. 1974 unterrichtete er an der Universität Melbourne in Australien, als ihm die Idee zu den Molekülstrukturen mit Hohlräumen kam. Inspiriert wurde er von der Kristallstruktur des Diamanten, in dem die Kohlenstoff-Teilchen regelmäßig angeordnet sind. Statt Kohlenstoff hatte er die Idee, Kupfer-Atome und organische Moleküle in einer ähnlichen Anordnung zu verbinden. So ergeben sich große Hohlräume.

Robsons Material war aber noch instabil, die Bausteine fielen oft auseinander. Doch seine Idee schlug Wellen. Ende der 90er-Jahre gelang es dem Japaner Susumu Kitagawa, ein stabiles Molekülgerüst zu bauen, dessen Hohlräume mit Gasen wie Methan oder Sauerstoff gefüllt werden konnten.

Auch Omar Yaghi tüftelte in den 1990er-Jahren an solchen Strukturen. Einen Meilenstein erreichte er mit einer Verbindung aus Kupfer und Kobalt, die heute als Klassiker auf dem Gebiet gilt: MOF-5. Nur eine kleine Portion des Materials – so groß wie ein Zuckerwürfel – hat eine Oberfläche so groß wie ein Fußballfeld.

Materialien wie MOF-5 eignen sich sehr gut, um große Mengen an Gasen und anderen Molekülen aufzunehmen. “Das ist fast wie Hermines Handtasche in Harry Potter – die riesig ist auf der Innenseite, aber auf der Außenseite eben nur so groß wie ein Zuckerstückchen”, erklärt Heiner Linke, Vorsitzender des Nobelpreiskomitees für Chemie.

„Chemischer Schwamm“ für die Umwelt

Für die Anwendung besonders interessant: Die von den Nobelpreisträgern entwickelten Strukturen lassen sich gezielt verändern. Je nach verwendeten Grundbausteinen, Anordnung und Größe des Hohlraums fangen sie ganz bestimmte Gase oder Moleküle ein – und können diese teilweise auch chemisch abbauen.

So gelang es Yaghi und seinem Team eine Struktur herzustellen, die Wassermoleküle aus der Luft gewinnen können, auch aus trockener Wüstenluft – wichtig für die Produktion von Trinkwasser. Im Umweltschutz wird an vielen Strukturen geforscht, die beispielsweise Seltene Erden aus dem Müll aufnehmen können, Ölverschmutzungen abbauen können und Ewigkeitschemikalien wie PFAS aus dem Wasser filtern können. Auch ist es denkbar diese Gitterstrukturen für die gezielte Gabe von Medikamenten zu nutzen, wenn man diese so konstruiert, dass sie die Wirkstoffe bei bestimmten Temperaturen oder PH-Werten abgeben.

Auch zur Filterung von klimaschädlichem CO2 in Industrieabgasen gibt es Tests. „Der Traum ist natürlich, das wirklich in so großer Skala machen zu können, dass man auch Kohlendioxid zurückgewinnen kann, um möglicherweise in der Zukunft irgendwann den Kohlendioxidgehalt in der Luft sogar reduzieren zu können“, erklärt Heiner Linke, Vorsitzender des Nobelkomitees für Chemie.

Noch werden die Materialien meist nur in kleinem Maßstab eingesetzt. Doch viele Unternehmen investieren, um diese für die Menschheit nutzbar zu machen.

Der Weg zum Nobelpreis

Richard Robson wurde 1937 in Glusburn, Großbritannien, geboren. Er promovierte 1962 an der Universität Oxford und lehrte später an der Universität in Melbourne, Australien. Seine Forschungsarbeiten legten die Grundlage für metall-organische Gerüste (MOFs) und inspirierten Forschende weltweit. Er wurde unter anderem mit dem Chemistry of Materials Award (2008) ausgezeichnet.

Susumu Kitagawa, geboren 1951 in Kyoto, Japan, promovierte 1979 an der Universität Kyoto und ist dort heute Professor. 1997 entwickelte er erstmals stabile, dreidimensionale MOFs. Für seine Arbeiten erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Japan Academy Prize (2016) und den Sustainable Energy Award (2017).

Omar Yaghi, geboren 1965 in Amman, Jordanien, promovierte 1990 in den USA. Er entwickelte 1999 MOF-5. Seine Forschung führte zu Anwendungen wie Wassergewinnung aus Wüstenluft. Er erhielt unter anderem den Albert Einstein World Award of Science (2017) und den Wolf-Preis in Chemie (2018).

Ein Preis für die Menschheit

Die Arbeiten von Robson, Kitagawa und Yaghi haben nicht nur die Chemie verändert, sondern bieten auch Lösungen für einige der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Ob Klimawandel, Wasserknappheit oder Umweltverschmutzung – die von ihnen entwickelten MOFs eröffnen neue Möglichkeiten, diese Probleme zu bewältigen.

„Es ist natürlich sehr befriedigend, wenn eine solche Thematik tatsächlich dann auch am Ende mit dem Nobelpreis belohnt wird. Die drei Kollegen haben wirklich grundlegende Arbeiten durchgeführt“, findet der Chemiker Michael Fröba von der Uni Hamburg. Die Entdeckungen der drei Forscher folgen Alfred Nobel, der in seinem Testament forderte, dass der Preis an diejenigen verliehen wird, die der Menschheit den größten Nutzen bringen