Mitten in Pankow liegt ein vergessenes Stück Stadt – der ehemalige Rangierbahnhof: überwuchert von Gestrüpp, überzogen von Rost, durchzogen von Schienen, die ins Nichts führen. Ein Ort zwischen Vergangenheit und Möglichkeit, stillgelegt und verwildert, als warte er nur darauf, endlich ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Hier, am Pankower Tor, auf 27 Hektar mitten im Berliner Norden, sollte längst ein neues Stadtquartier entstehen: 2000 bis 2500 Wohnungen, Büros, Kitas, Grünflächen, eine Bibliothek, eine Galerie – geplant vom Berliner Unternehmer Kurt Krieger. Ein urbanes Versprechen. Geblieben ist: Stillstand. Seit fast zwei Jahrzehnten verschiebt sich der Baubeginn – das Projekt ist längst zum Symbol geworden für die Unfähigkeit dieser Stadt, endlich voranzukommen.

Und nun verzögert auch noch eine Kröte den Start. Oder ist es vielleicht der heimliche Wunsch mancher Berufspolitiker, sich endlich einmal als Unternehmer zu versuchen und die Flächen in Eigenregie zu entwickeln – wobei Nabu und Kröte nur einen willkommenen Anlass, nicht aber die eigentliche Ursache des Desasters liefern?

Der Möbelmann Krieger und seine Mission

Kurt Krieger, 77, ist Unternehmer, Selfmademan, Eigentümer eines Möbelimperiums. Vom Angstellten zum Konzernchef, vom Einzelgeschäft zur Marke: Höffner, Sconto, Möbel Kraft. Einer der wenigen, die in Berlin noch investieren.

Am Pankower Tor wollte Krieger beweisen, dass Stadtentwicklung auch anders geht – schneller, pragmatischer, ohne endlose Runden in Ausschüssen und Ämtern. Das brachliegende Gelände schien ideal: groß genug für ein neues Stadtquartier, zentral gelegen und so heruntergekommen, dass kaum jemand Einwände hatte, wenn dort endlich etwas geschehen sollte. Der Senat hätte das Areal damals selbst kaufen können – tat es aber nicht.

Krieger, der es letztendlich kaufte, irrte. Was als Musterbeispiel privat-öffentlicher Kooperation begann, endet seit Jahren in einem Dickicht aus Formularen, Fristen und Fachverfahren. Seit 2009 kämpft sich der Mann mit dem Berliner Dialekt durch die Bürokratie, im Bezirksamt Pankow ist er Stammgast. Mitarbeiter dort beschreiben ihn gegenüber der Berliner Zeitung schmunzelnd, aber auch anerkennend als „zähen Knochen, der nicht aufgibt“.

Die Kreuzkröte – streng geschützt, laut, widerspenstig

Doch sein größter Gegner ist inzwischen ein Tier, kaum handgroß. Die Kreuzkröte – streng geschützt, laut, widerspenstig. Eine, die es sich am Pankower Tor gemütlich gemacht hat, auf fünf Hektar, ausgerechnet dort, wo eigentlich das Möbelhaus entstehen sollte.

Während Investoren Pläne zeichnen und Gutachter Gutachten schreiben, hat sie längst Fakten geschaffen: sich ein Zuhause erobert, das ihr eigentlich gar nicht gehört. Einige in Pankow munkeln, der Unternehmer habe die Kröte selbst eingeschleppt. Unfreiwillig und unwissend, mit dem Kies aus Südbrandenburg, den er einst auf das Gelände bringen ließ. Andere unken, Projektgegner hätten das artengeschützte Tierchen extra dort ausgesetzt, um das Vorhaben zu bremsen. Beweise? Keine. Entscheidend ist: Die Kröte ist da und mit ihr die Blockade.

Zwischen Hoffnung und Bürokratie

Vor zwei Wochen steht Krieger wieder auf seiner Brache. Cordhose, Wollpullover, Blick nach vorn. „Wir können Ende 2026 anfangen, wenn die Stadt sich Mühe gibt“, sagt er optimistisch. Neben ihm nickt Pankows Baustadtrat Cornelius Bechtler (Grüne) pflichtbewusst. „Wir haben das Ziel, den Bebauungsplan 2026 festzusetzen, damit wir hier zeitnah anfangen können zu bauen.“ Dann das leise, unvermeidliche Aber. „Wir haben noch viel zu tun und viele Probleme zu bewältigen. Aber ich bin zuversichtlich.“

Zuversicht: In der Hauptstadt eine bedrohte Spezies. Denn zwei Risiken schweben über allem: neue Klagen und überlastete Behörden. Das eine juristisch, das andere systemisch. Zusammen tödlich für jedes Großprojekt.

Manuela Anders-Granitzki (CDU), zuständige Stadträtin, gibt bei dem Termin offen zu: „Das Umwelt- und Naturschutzamt hat das Projekt zwar priorisiert, doch die Personalausstattung reicht nicht aus.“ Sie fügt hinzu: „Das ist mit Bordmitteln nur schwierig zu stemmen.“ Übersetzt: Alles kann passieren – oder auch nichts. Berlin, Hauptstadt des Konjunktivs.

Dann der Rückzieher nach der Nabu-Klage

Zum Ortstermin hatte Krieger auch Rainer Altenkamp eingeladen, den Berliner Nabu-Chef. Der kam nicht. Vielleicht, weil er ahnte, was folgen würde. Denn ein paar Tage später zieht der Senat einen bereits genehmigten Bescheid für das Areal am Pankower Tor zurück – aus Angst vor juristischen Konsequenzen. Es ging um einen Regenwasserkanal, Voraussetzung für den Baustart. Umweltsenatorin Ute Bonde (CDU) hatte den Berliner Wasserbetrieben erlaubt, Kreuzkröten und andere Arten umzusetzen. Doch der Nabu klagte – und der Senat knickte prompt ein. Damit steht wieder alles still. Ein Milliardenprojekt, erneut gestoppt. Dieses Mal von einer Klageschrift. Berlin, Hauptstadt der Rückzieher.

Zum Ortstermin am Pankower Tor hatte Kurt Krieger (r.) auch Rainer Altenkamp eingeladen, den Berliner Nabu-Chef. Er kam aber nicht. Dafür später eine Klage.Fotoillustration: Uroš Pajović/Berliner Zeitung am Wochenende. Fotos: Imago (3), Pankower Tor

Die Wächter des Gesetzes: Die Nabu und ihre Klagen

In dieser Geschichte steht der Naturschutzbund, kurz Nabu, für ein Prinzip: artengeschützte Tiere haben Vorrang, vor allem.

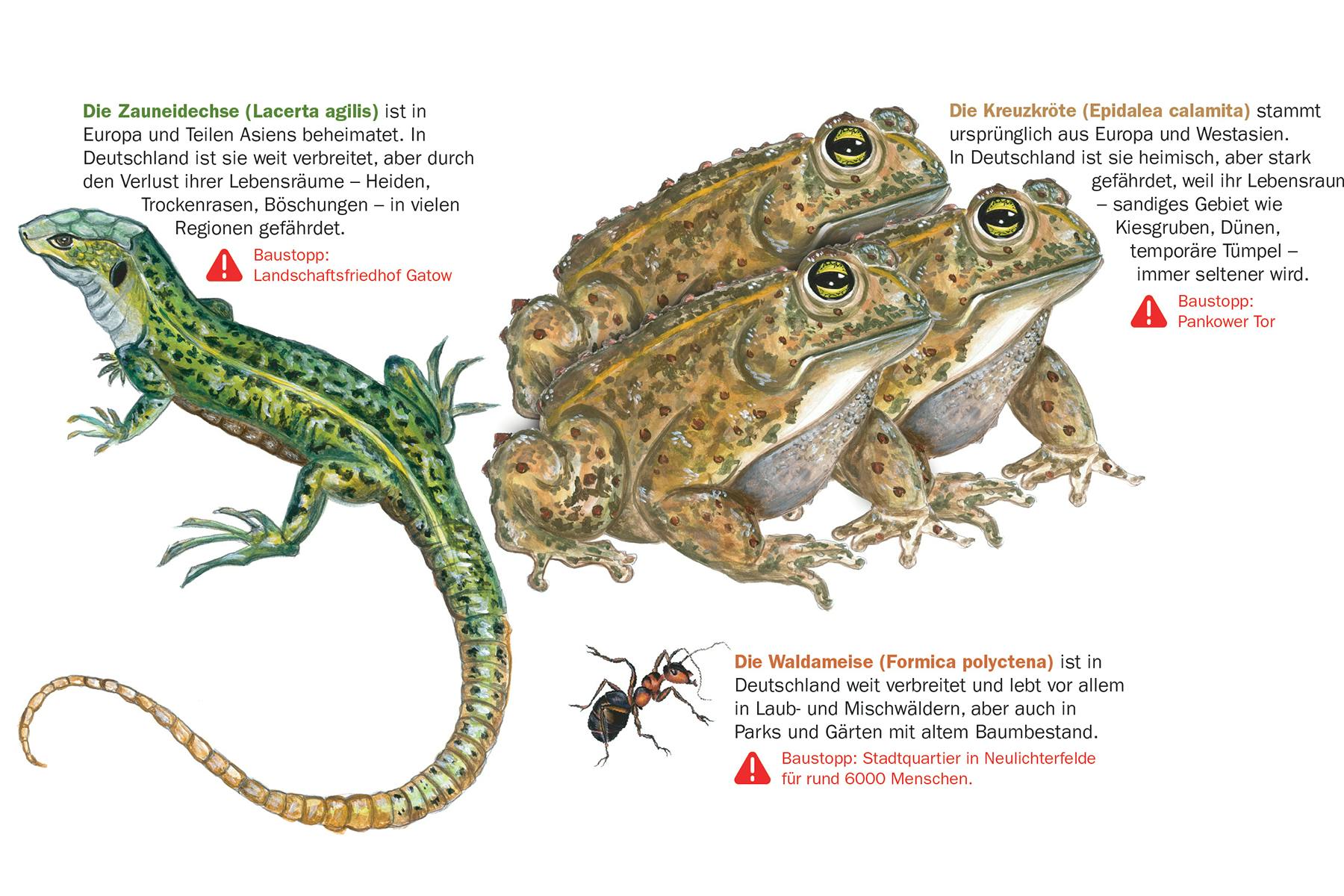

Zwischen 2019 und 2025 blockierten die Naturschützer gleich vier Bauprojekte, indem sie juristisch gegen Ausnahmegenehmigungen vorgingen: gegen das Freiheits- und Einheitsdenkmal (Fledermäuse), den Landschaftsfriedhof Gatow (Zauneidechsen) und gegen das Pankower Tor, jetzt sowie bereits 2021. „Die Hemmnisse für Bauvorhaben durch den Artenschutz werden maßlos übertrieben“, sagt Imke Wardenburg vom Nabu Berlin.

Von jährlich mehreren tausend Projekten würden nur wenige beklagt. „Es ist eine Frage der Qualität der Planung.“ Und doch drängt sich der Eindruck auf: Ein Verband, ein Eilantrag – und ein Milliardenprojekt liegt auf Eis. „Ein Trauerspiel“, nennt es Einzelhandelsverbandschef Nils Busch-Petersen seit Jahren, wenn er auf das Pankower Tor angesprochen wird. Ein Trauerspiel mit unzähligen Akten – und einem System, das sich selbst in die Knie zwingt.

Illustrationen: Sofija Pajović für Berliner Zeitung am Wochenende

Kröten am Pankower Tor: Symbol einer Selbstblockade

Für Krieger ist die Kreuzkröte längst kein Tier mehr, sondern ein Sinnbild dafür, wie die Stadt mal wieder an sich selbst scheitert. Um endlich bauen zu dürfen, kaufte er sogar eine Kleingartenanlage, ließ sie zu einem Biotop umgestalten, 5,3 Hektar groß. Weitere Ausgleichsflächen erwarb er bei den Karower Teichen und in Waltersdorf. Doch all das reicht nicht. Das Naturschutzrecht kennt keine Pragmatik, es kennt nur Paragrafen. Es folgt einer Logik, die keinen Ermessensspielraum vorsieht: schützen, sichern, vermeiden.

Die EU-Habitatrichtlinie verpflichtet die Mitgliedsstaaten, streng geschützte Arten zu bewahren – nicht nur ihre Tiere, auch ihre Lebensräume. Deutschland hat diese Vorgabe in das Bundesnaturschutzgesetz gegossen, das in §44 die Tötung, Störung oder Zerstörung von Fortpflanzungsstätten verbietet.

Das Gesetz unterscheidet nicht zwischen einer Kröte in ihrem natürlichen Lebensraum und einer in der Hauptstadt. Der Schutz gilt absolut. Nur in Ausnahmefällen – geregelt in §45 Absatz 7 – darf davon abgewichen werden: wenn ein „zwingender Grund des überwiegenden öffentlichen Interesses“ vorliegt und „keine zumutbare Alternative“ besteht. Selbst dann muss der Verlust des Lebensraums ausgeglichen werden, durch Ersatzflächen, Umsiedlungen, Biotope. Ein kompliziertes System von Gutachten, Nachweisen und Kompensationen, das manchmal Jahre dauert.

Selbst nach einer Ausnahmegenehmigung ist längst nicht Schluss

Krieger hat all das versucht. Und scheiterte bisher trotzdem. Denn selbst nach einer solchen Ausnahmegenehmigung ist noch längst nicht Schluss. Umweltverbände haben das Recht, zu klagen – auf Grundlage des Umweltrechtsbehelfsgesetzes, das ihnen weitreichende Mitspracherechte sichert. Eine einzige Klageschrift genügt, um ein ganzes Bauvorhaben anzuhalten. Solange das Gericht prüft, darf nichts passieren. Keine Baggerschaufel, kein Fundament, kein Baustart. Und auch das kann wieder dauern. Die Gerichte in Berlin sind dauerhaft überlastet.

So wird aus dem Vorsorgeprinzip, einst gedacht als Schutzinstrument, ein Mechanismus der Lähmung. Behörden fürchten Fehlentscheidungen, Politiker fürchten Klagen, Investoren fürchten Kosten. Niemand will entscheiden. Niemand will Verantwortung übernehmen.

Was Rechtssicherheit schaffen soll, erzeugt in der Praxis Stillstand. In Berlin ist daraus längst Routine geworden – ein Verwaltungshandeln im Modus der Selbstabsicherung. Die Stadt schützt sich nicht nur vor Fehlern, sondern vor jeder Bewegung.

Politik im Krötenkrieg: Eine Frage der Interessen

Zugegeben, es ist nicht die erste Hürde, die Kurt Krieger nehmen muss. Schon der Anfang kommt einem Hindernislauf gleich. Als er vor 16 Jahren das Gelände am Pankower Tor kaufte, begann ein Marathon aus Sitzungen, Anhörungen und Zuständigkeitsfragen. Sechs Jahre lang verhandelte er mit Senat und Bezirk. Am Ende stand eine Grundsatzvereinbarung: Wohnungen sollten entstehen, eine Schule, ein Möbelmarkt, ein Einkaufszentrum – ein Quartier, das Wohnen, Bildung und Handel verbindet.

Politisch umstritten: Die Grünen lehnten das geplante Einkaufszentrum ab, sahen darin ein Relikt aus der Konsumlogik der Nullerjahre. Sie wollten mehr Wohnen, weniger Kommerz, weniger Verkehr. Die SPD wiederum war gespalten: Die einen sahen in Kriegers Vorhaben eine private Entlastung der überforderten Stadt, die anderen eine unliebsame Kapitulation vor Investoreninteressen.

Andreas Geisel gab dem Projekt am Pankower Tor grünes Licht

Am Ende war es der damalige Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD), der den gordischen Knoten durchschlug. Er gab dem Projekt grünes Licht – mit der Begründung, dass Berlin sich den Luxus der Verweigerung nicht leisten könne. Der politische Widerstand blieb, aber er schwächte sich ab.

Heute, mehr als ein Jahrzehnt später, hat sich der Ton verändert. Bezirksbürgermeisterin Cordelia Koch (Grüne) nennt das Vorhaben „eine sehr gute Nutzung für Pankow“. Die Fronten sind weicher geworden, die Ideologie hat Patina angesetzt. Selbst im Bezirk weiß man inzwischen, dass Stillstand keine Lösung ist. Nur das Möbelhaus bleibt ein Reizwort – ein Symbol für das, was manche in der Partei noch immer als unvereinbar empfinden: Wirtschaft und Stadtentwicklung. Doch man hat gelernt, Kröten zu schlucken – nicht nur auf dem Baugelände, sondern auch in der Politik.

Das teure Warten: Zweistelligen Millionenbetrag investiert

Während Politik und Verbände um Zuständigkeiten und Gutachten ringen, läuft im Hintergrund eine andere Uhr – die der Finanzierung. Auf ihr ticken Zinsen, Planungskosten, Gutachterhonorare. Für das Projekt Pankower Tor hat Kurt Krieger nach eigenen Angaben bereits einen hohen zweistelligen Millionenbetrag investiert – allein in Vorplanungen, Gutachten, Analysen. Ein Aufwand, der über Jahre gewachsen ist, ohne dass auch nur ein Fundament gegossen wurde.

Jede neue Verzögerung kostet weiter. Branchenkenner sprechen von monatlichen Mehrbelastungen, die sich auf bis zu einer Million Euro summieren können. Die Kalkulation eines Bauprojekts, ohnehin riskant, wird so zur Wette auf unbestimmte Zeit.

Ein Investor: „Lohnt sich das überhaupt noch?“

„Man kalkuliert inzwischen grundsätzlich mit Klagen“, sagt ein Investor zur Berliner Zeitung, der ungenannt bleiben will. Zwei, drei Jahre Verzögerung seien heute kein Ausnahmefall mehr, sondern Teil des Geschäftsmodells. „Die Frage ist nur noch: Lohnt sich das überhaupt noch – oder warten wir besser auf einfachere Standorte?“

Das Pankower Tor steht damit exemplarisch für eine Entwicklung, die längst bundesweit zu spüren ist. Deutschlandweit wurden 2024 so wenig Neubauten genehmigt wie seit 15 Jahren nicht mehr – in Berlin sogar fast ein Drittel weniger als im Vorjahr. Statt der angestrebten 20.000 Wohnungen kamen nicht einmal 8000 durch die Genehmigungsverfahren. Die Gründe sind vielfältig: steigende Baukosten, hohe Zinsen, Fachkräftemangel – und eine Verwaltung, die selbst einfache Verfahren zu bürokratischen Hürdenläufen macht.

Die Folgen reichen weit über das einzelne Projekt hinaus. Investoren ziehen sich zurück, weil Planungssicherheit fehlt. Banken vergeben Kredite nur noch mit Risikoaufschlag. Mittelständische Bauträger geben auf, weil sie das Durchhalten nicht mehr finanzieren können. Der Markt trocknet aus – in einer Stadt, die jedes Jahr um zehntausende Menschen wächst.

Wer in Berlin plant, muss Geduld aufbringen

So wird die Zeit selbst zum größten Gegner des Bauens. Wer in Berlin plant, muss Geduld aufbringen, die sonst nur im Denkmalschutz gefragt ist. Projekte altern, bevor sie entstehen. Und während Aktenordner dicker werden, bleibt der Himmel über Pankow leer – keine Kräne, keine Gerüste, keine Bewegung.

Eine Stadt, die wachsen will, verliert ihr Tempo – und mit ihm ihre Glaubwürdigkeit. Was einst als Großprojekt gegen die Wohnungsnot gedacht war, steht nun für eine Hauptstadt, die in der Verwaltung ihrer eigenen Blockaden versinkt. Der Soziologe Werner Bruns spricht in seinem Buch „Zeitbombe Bürokratie“ vom Ende des bürokratischen Jahrhunderts und warnt davor, dass überkomplexe Verwaltungsstrukturen zu Stillstand führen können.

Jeder Prüfschritt zieht sich, jede Behörde sichert sich ab

Es ist nicht nur die Kröte, die bremst. Jeder Prüfschritt zieht sich, jede Behörde sichert sich ab, jede Zuständigkeit wandert weiter. „Wir leben in einem System, in dem niemand Verantwortung übernehmen will“, sagt ein Stadtentwickler zur Berliner Zeitung. „Jeder wartet auf die nächste Stellungnahme. Am Ende bleibt der Investor allein zurück – mit Millionenverlusten.“

Das Pankower Tor ist kein Einzelfall: In Neulichterfelde, im Südwesten der Stadt, liegt ein weiteres Bauvorhaben auf Eis: ein neues Stadtquartier für rund 6000 Menschen, komplett geplant, genehmigt und finanziert. Doch gebaut wird nicht. Der Grund: eine Population streng geschützter Waldameisen. Die Tiere haben ihre Hügel genau dort errichtet, wo künftig Straßen und Fundamente verlaufen sollen – und nach deutschem Naturschutzrecht sind sie unantastbar. Bevor der erste Bagger rollen darf, müssen die Insekten umgesiedelt werden.

Neulichterfelde: die behutsame Verlagerung der Ameisenhügel

Doch Umsiedeln heißt in diesem Fall nicht einfach umsiedeln. Es bedeutet: Kartierung jedes einzelnen Nestes, Begutachtung durch Fachökologen, Auswahl eines Ersatzhabitats, Genehmigung durch die Untere Naturschutzbehörde – und erst dann, ganz am Ende, die behutsame Verlagerung der Ameisenhügel per Hand, Tier für Tier, unter Aufsicht eines Biologen. Ein Prozess, der Monate dauern kann.

Was in einer Kleinstadt vielleicht als skurrile Randnotiz durchginge, ist in der Hauptstadt längst Routine. Provinzposse? Nein. In Berlin gilt: kein Baufortschritt ohne Artenschutzprotokoll, kein Fundament ohne Umweltverträglichkeitsprüfung. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit steht ein Gesetzeswerk, das selbst aus gutem Willen Stillstand produziert.

Das Quartier in Neulichterfelde ist inzwischen zu einem Mahnmal dieser Paradoxie geworden: eine perfekt geplante, aber unbewohnte Zukunft. Bauzäune, Schilder, Brachflächen – alles vorbereitet, alles genehmigt, und doch unantastbar, weil ein paar tausend Ameisen noch nicht umgezogen sind.

Auch im CleanTech Business Park Marzahn verzögern streng geschützte Wechselkröten ein Batterie-Testzentrum. 140 Tiere wurden 2024 gezählt, trotz Zäunen und Ersatzflächen. Das Unternehmen zog sich zurück. Auch hier: Stillstand, diesmal im Namen der Nachhaltigkeit.

Berlin, gefangen im bürokratischen Perpetuum mobile – ein System, das sich selbst legitimiert, indem es sich selbst kontrolliert.

Stadtenwicklungssenator Gaebler in der Klemme

Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD) ringt mit dem Dilemma. Er darf EU-Recht nicht beugen, der Naturschutzbund (Nabu) darf klagen, und Gerichte entscheiden. „Wir wollen und können gar nicht hinter Bundes- und EU-Recht zurückfallen“, sagte er einst im Abgeordnetenhaus, dann aber räumte er ebenfalls ein: „Wir haben zunehmend die Erfahrung, dass der Artenschutz an vielen Stellen missbraucht wird.“

Gaebler, der das Projekt am Pankower Tor unterstützt, strebt einen Paradigmenwechsel im Genehmigungswesen an: Er will Verfahren beschleunigen – durch verbindliche Fristen, zentrale Genehmigungen und fiktive Zustimmungen. In Berlin liegt längst ein Gesetz vor, das genau in diese Richtung zielt: das sogenannte Schneller-bauen-Gesetz.

Das Ziel ist klar formuliert: Bau- und Genehmigungsverfahren sollen gestrafft, Zuständigkeiten klarer geregelt und Bearbeitungszeiten verbindlich festgelegt werden – mit dem Versprechen, Planung und Bauen endlich zu beschleunigen.

Die Kreuzkröte wird zum Sinnbild einer Stadt, die sich selbst lähmt

So wird die Kreuzkröte zum Sinnbild einer Stadt, die sich selbst lähmt. Kleine Tiere, große Wirkung: Kreuzkröten in Pankow, Ameisen in Lichterfelde, Eidechsen in Marzahn. Sie kennen keine Baupläne und keine Paragrafen. Sie folgen nur ihrem Instinkt und zwingen eine Millionenstadt zum Stillstand.

Wie also Natur schützen, ohne dass Planung zum Risiko wird? Wie verhindern, dass jedes Habitat zum Tabu-Raum, jeder Formfehler zum Baustopp führt? Berlin ist längst ein Labor der europäischen Ambivalenz zwischen Fortschritt und Bewahrung, Wachstum und Schutz. Es ist die alte deutsche Paradoxie: Alles soll möglich sein – doch nichts darf scheitern.

Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de