Besuch in der Fondation Beyeler –

Unendlichkeit, Netze und Tentakel – so gut ist die Kusama-Ausstellung in Riehen

Die Fondation Beyeler zeigt erstmals eine Schweizer Retrospektive von Yayoi Kusamas Schaffen aus den letzten 70 Jahren – und dass es bei der 96-Jährigen um viel mehr als fotogene Polka Dots geht.

Publiziert heute um 16:17 Uhr

Publiziert heute um 16:17 Uhr

Zum ersten Mal ist in Riehen einer von Kusamas «Infinity Rooms» in einem immersiven Raum zu sehen; «Illusion Inside the Heart» heisst das Ganze.

Foto: Mark Niedermann

In Kürze:

- Die Fondation Beyeler präsentiert erstmals eine umfassende Kusama-Retrospektive in der Schweiz.

- Kusamas frühe Halluzinationen von Punkten prägen ihr gesamtes künstlerisches Schaffen.

- Die Künstlerin ist heute vor allem bekannt für ihre immersiven Installationen, Malereien und Skulpturen, sie designte aber auch Mode und schrieb.

Natürlich ist er auch da, der grosse Kürbis in dunklem Gelb mit schwarzen Punkten. Aber eben längst nicht nur: Rund 300 Werke aus sieben Jahrzehnten zeigt die Fondation Beyeler in der ersten Schweizer Retrospektive von Yayoi Kusama.

Kusama, das ist eben jene Künstlerin mit den Kürbissen und den Punkten. Mit den grossen raumfüllenden Tentakeln und den verspiegelten «Infinity Rooms». Die Frau mit der roten Perücke, die Mitte der 50er-Jahre ihre Heimat Japan verliess und nach New York reiste, nachdem die Malerin Georgia O’Keeffe sie in einem Brief dazu ermutigt hat.

Die berühmten Kürbisse sind in der Fondation Beyeler in klein (im Bild) sowie als grosses Objekt zu sehen.

Foto: Mark Niedermann

Doch Yayoi Kusama ist noch viel mehr als das – das wird in Riehen deutlich. Es wäre einfach gewesen, den berühmten Kürbis in das Foyer zu stellen, Hauptsache «instagrammable». Stattdessen zeigt Kuratorin Mouna Mekour die immense Breite von Kusamas Werk in chronologischer Reihenfolge. So beginnt die Ausstellung mit einer Zeichnung der zehnjährigen Yayoi Kusama, die ihre Mutter mit geschlossenen Augen zeigt – und Punkten über dem ganzen Gesicht.

Kusama geht raus aus dem engen Japan, rein ins offene New York

Kusama wird 1929 im japanischen Matsumoto geboren, ihre Eltern haben ein Saaten-Unternehmen. Als der Zweite Weltkrieg ausbricht, muss sie als 13-Jährige in einer Fallschirmfabrik arbeiten. Bereits da, als Kind, hat sie Halluzinationen: Sie berichtet von Punkten und Netzen, in denen sie Angst hat, sich aufzulösen. Später beschreibt sie, was die Punkte für sie sind: der Mond, die Sonne, die Erde, ein Symbol für die Unendlichkeit, Körper, die im Verhältnis zueinander stehen. Nur eines können sie nie: allein stehen.

In Kyoto beginnt Kusama ein Studium an der Kunstschule. Dort lernt sie klassische japanische Techniken wie Kalligrafie; das Malen mit Ölfarben bringt sie sich selbst bei. Die Kunstschule fühlt sich schnell zu eng an für die junge Frau, die sich nicht nur für den figurativen, sondern auch abstrakten Ausdruck interessiert. Etwa in ihrem ersten Selbstporträt von 1950: Kusama malt sich als pink-violette Sonnenblume, ein leicht lächelnder Mund schwebt darunter. Die runde Form in der Mitte eines Werks wird von da an immer wieder in ihren Selbstporträts auftauchen, jedoch kaum als klar erkennbarer Kopf.

Zurück zum Figurativen: Mit 80 Jahren begann Kusama die Werkserie «My Eternal Soul».

Foto: Mark Niedermann

Diese Visualisierung der Introspektion zieht sich durch ihr gesamtes Werk: Mit 80 Jahren begann sie die Serie grossformatiger Malereien mit dem Titel: «My Eternal Soul».

Seit 1977 lebt Yayoi Kusama freiwillig in einer psychiatrischen Einrichtung, wenige Schritte entfernt befindet sich ebenso lange ihr Studio und Archiv. Die Düsterheit, die sich in ihrem Kopf, aber auch im Aussen abspielt, ist gerade zu Beginn ihrer Karriere auch in ihren Arbeiten zu sehen. Da gibt es Zeichnungen mit Titeln wie «Screaming Girl», darunter hängt «Atomic Bomb». Ihre «Corpses»-Serie zeigen sich windende, gedärmartige Wülste in dunklem Rot-Braun.

In ihrer Kunst – hier «Screaming Girl» – verarbeitete Kusama auch ihre Traumata – etwa das vom Zweiten Weltkrieg.

Bild: Yayoi Kusama

Japan ist damals nicht nur aufgrund der Weltlage ein wenig freundlicher Ort, sondern bietet für Frauen kaum Möglichkeiten; sie sollen vor allem gute Hausfrauen sein. Um dieser konservativen Enge zu entkommen, steigt Kusama 1957 ins Flugzeug, überquert den Pazifik und landet in New York. Inspiriert von ihren Beobachtungen aus mehreren Tausend Metern Höhe, beginnt sie auf grossformatigen Leinwänden grobe Punkte zu malen. Am Anfang auf weissem Grund, später auf schwarz mit Rot, Gelb und Grün. Heute gehören diese «Net Paintings» zu ihren bekanntesten Werken.

Kusamas «Net Paintings» (hier eines der ersten von 1961) erinnern auch an den Pointillismus.

Bild: Yayoi Kusama

Das Netz ist nicht nur ein wiederkehrendes Motiv, sondern auch eine Art Metapher für Kusamas ganzes Werk: Wie ein Netz sind alle ihre Arbeiten und Ideen miteinander verknüpft. Manche dieser Verknotungen sind offensichtlich wie die immer wieder auftauchenden Punkte, andere auf den zweiten Blick (die phallische Form), und für wieder andere braucht es den genauen Blick.

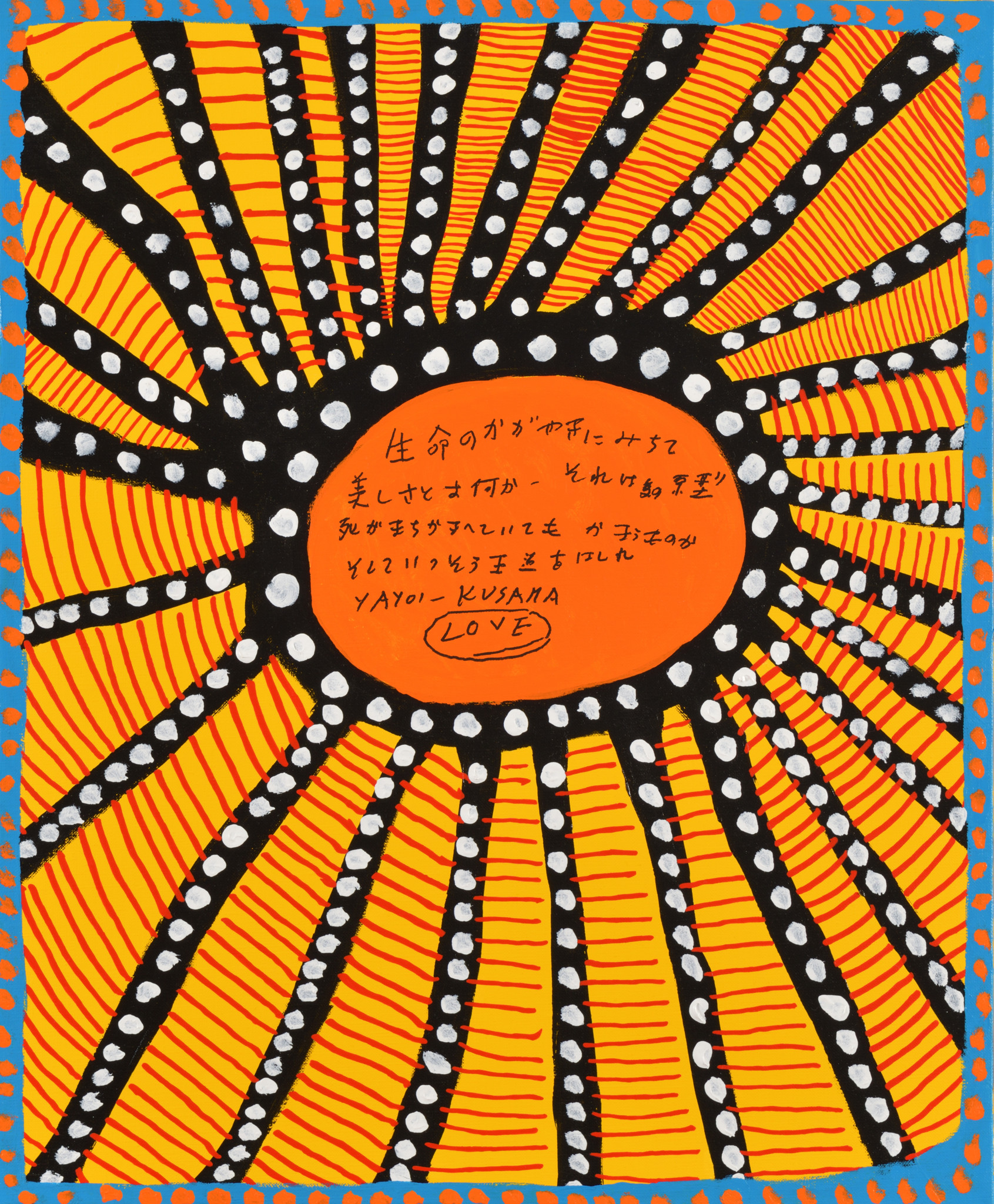

Eine von Kusamas neueren Arbeiten aus dem Jahr 2023 heisst «Every Day I Pray for Love».

Bild: Yayoi Kusama

Zum Beispiel für Kusamas Beziehung zum geschriebenen Wort. Die meisten ihrer Werktitel muten wie kleine Gedichte an. Wer sie liest, kriegt ein besseres Verständnis von Kusamas Werk. Die Künstlerin hat auch längere Texte geschrieben, darunter über zehn Romane. Worte beschäftigen Kusama bis heute: In ihren jüngsten Arbeiten – sie malt auch im Alter von 96 Jahren noch – integriert sie in ihren bunten Malereien Gedichte und Wortfetzen in Englisch und Japanisch.

Mode und Kunst gehörten für Kusama immer zusammen

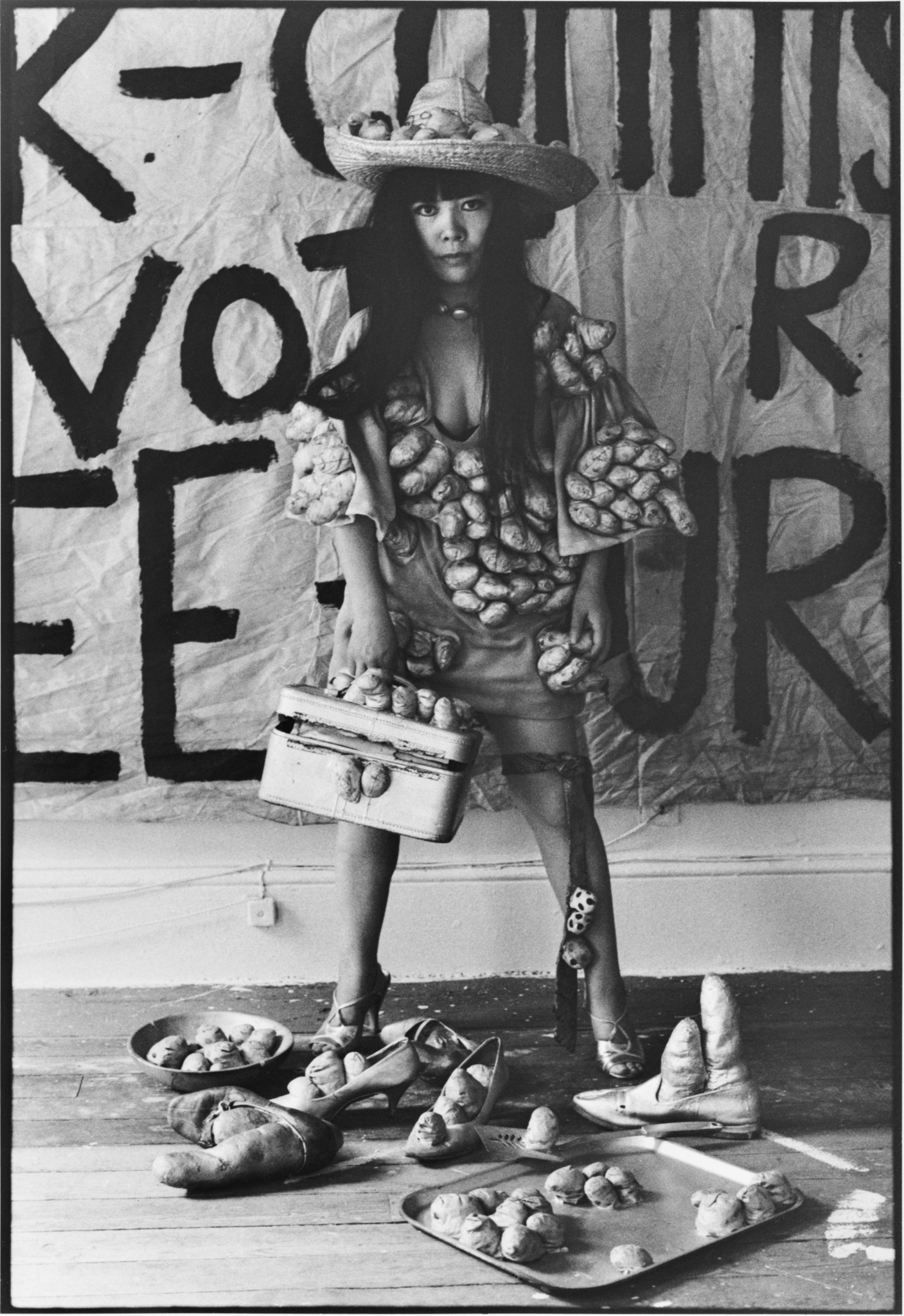

Etwas anderes, das sich wie ein roter Faden durch Kusamas Leben zieht, ist die Mode. Bereits als Jugendliche in Japan nähte sie ihre Kleidung, später kreierte sie aus Kleidern, Schuhen und Alltagsgegenständen Skulpturen und machte aus Mode Kunst. In den 60er-Jahren gründete sie zudem ihr eigenes Modelabel Kusama Fashion Company. Zwar blieb der kommerzielle Erfolg aus, die Faszination für Mode blieb ihr aber erhalten.

Mode und Kunst gehörten für Yayoi Kusama immer zusammen, das macht die Ausstellung in Riehen deutlich.

Foto: Mark Niedermann

Als sie 2023 zusammen mit dem Luxuslabel Louis Vuitton eine Kollaboration umsetzte, verschrien Kritikerinnen dies als kommerziellen Ausverkauf der Künstlerin. Doch eigentlich war es nur eine logische Konsequenz. Denn für sie waren Mode und Kunst nie zwei getrennte Disziplinen, wie Kusama damals sagte.

Yayoi Kusama 1971 in ihrem Studio in New York – sowohl das Kleid wie auch der Koffer sind nun in der Fondation Beyeler zu sehen.

Foto: Tom Haar

Ohnehin ist die Kunst für die Japanerin ein weites Feld: Neben malen, zeichnen und collagieren, schreiben und Kleidung entwerfen gibt es von Kusama Videoarbeiten sowie Liveperformances und politische Aktionen, zudem widmete sie sich ab Mitte der 70er-Jahre nach ihrer Rückkehr nach Japan auch dem Töpfern. Das alles und somit ihre Entwicklung – wie sie sich etwa nach ihrer Rückkehr nach Japan ohne Geld erneut selbst erfand – ist in der Fondation Beyeler nachzuverfolgen.

Viele der Werke kommen direkt aus dem Studio von Kusama; einige Arbeiten (etwa ihre Radierungen, die sie seit den 50ern macht) wurden noch nie, andere (der «Infinity Room» mit Tageslicht im Garten) selten gezeigt.

Gleich mehrere Premieren in Riehen

Oft gesehen und trotzdem faszinierend sind die beiden Installationen im Untergeschoss der Fondation Beyeler. Da ranken sich riesige raumfüllende Tentakel in Gelb-Schwarz vom schwarz-gelb gepunkteten Boden in die Höhe, hängen von der Decke und schlängeln sich um den verspiegelten «Infinity Room». Es ist das erste Mal, dass Kusama einen solchen innen wie aussen verspiegelten Kubus in einem immersiven «Yellow Tree»-Raum ausstellt.

Dieses immersive Erlebnis, also dass man als Besucherin das Werk betritt und somit Teil davon wird, ist eindrücklich – aber stellen Sie sich einmal vor, wie das in den 60er-Jahren gewesen sein muss? Heute sind wir diese Art der Ausstellung gewohnt, aber Kusama war vor rund 60 Jahren eine der Ersten überhaupt, die Kunst als immersive Erfahrung dachte. Trotzdem ist genau das auch eine Kritik, die es an Kusama gibt: Ihre Kunst sei dekorativ und funktioniere einfach gut für das Hochformat der sozialen Medien.

Im Innern des «Infinity Rooms» im Untergeschoss wirken die Tentakel nicht nur unendlich, sondern durch das sich verändernde Licht auch, als würden sie atmen.

Foto: Mark Niedermann

Gleichzeitig macht dieser Ansatz Kusama zu einer der beliebtesten Künstlerinnen der Welt, für ihre Ausstellungen gibt es jeweils stundenlange Schlangen (ein Grund, wieso die «Infinity Rooms» in Riehen maximal 45 Sekunden lang besucht werden dürfen und die Öffnungszeiten erweitert werden).

Eine Kusama-Schau ist immer viel

Neben Banalität wird Kusama noch etwas vorgeworfen: die Wiederholung. Aber genau diese Repetition sei ein wichtiger Teil ihres künstlerischen Vokabulars, sagt Kuratorin Mouna Mekour. Dazu kommen das Konzept der Akkumulation, die Idee der Unendlichkeit, die Beziehung zum Universum, die Punkte.

«Das alles ist nicht nur Teil ihrer Praxis, sondern wie sie lebt und sich als Person in dieser Welt bewegt», sagt Mekour, die die Ausstellung eng mit den langjährigen Mitarbeitenden von Kusamas Studio entwickelt hat. Mit diesem Vokabular hat sich Yayoi Kusama in den letzten sieben Jahrzehnten immer wieder neu erfunden – und ist so letztlich zum Gesamtkunstwerk geworden.

Auch im Garten sind Werke von Yayoi Kusama zu sehen: Im Hintergrund der «Infinity Room» mit dem Titel «The Hope of the Polka Dots Buried in Infinity Will Eternally Cover the Universe», im Vordergrund die vielen silbernen Bälle von «Narcissus Garden».

Foto: Mark Niedermann

Denn ja, eine Kusama-Schau ist immer viel. Das beginnt bei den zig silbernen Bällen im Teich vor der Fondation (mit «Narcissus Garden» wurde Kusama 1966 international bekannt), die schiere Anzahl der Werke, die riesigen dicht an dicht gehängten Gemälde der «Eternal Soul»-Serie und dann natürlich die «Infinity Rooms». Doch genau damit spielt Kusama: Dass man sich eingenommen fühlt – und ein Teil ihres Universums wird.

An dieser Stelle finden Sie einen ergänzenden externen Inhalt. Falls Sie damit einverstanden sind, dass Cookies von externen Anbietern gesetzt und dadurch personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden, können Sie alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen.

Cookies zulassenMehr Infos

Newsletter

Winti, was lauft?

Erhalten Sie die besten Events, Restaurants und kulturellen Geheimtipps in Winterthur.

EinloggenAnnik Hosmann ist mitverantwortlich für die nationale Planung von Geschichten sowie Projekten und schreibt im Ressort Leben über Kunst.Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.

0 Kommentare