Das Stadtpalais – Stadtmuseum für Stuttgart. Dort sind aktuell die Ausstellungen „Stuttgart Hatırası – deutsch-türkische Erinnerungen“ und „Humans of Stuttgart“ zu sehen. Foto: Jan Sellner

Das Stadtpalais – Stadtmuseum für Stuttgart. Dort sind aktuell die Ausstellungen „Stuttgart Hatırası – deutsch-türkische Erinnerungen“ und „Humans of Stuttgart“ zu sehen. Foto: Jan Sellner

Das Stadtpalais zeigt zwei sehenswerte und für Stuttgart wichtige Ausstellungen zum Thema Ankommen und Hiersein von Einwanderern. Ein Kommentar von Jan Sellner.

Auf den ersten Blick sind es nur beliebige Fotos. Aufnahmen von unbekannten Menschen, die an bekannten Orten in Stuttgart stehen. Private Schnappschüsse, Lichtjahre vor dem Selfie-Zeitalter entstanden. Die meisten schwarz-weiß. Unspektakulär. Doch genau das macht die Fotos, die sich von denen aus dem eigenen Familienalbum kaum unterscheiden, so interessant. Erst mal ist kein Unterschied zwischen Menschen, die von hier stammen und solchen, die hier angekommen sind. Die Fotokulisse ist dieselbe: Schlossplatz, Königstraße, Wilhelma. Der Unterschied liegt im Unsichtbaren.

Die Ankommenden fanden leicht Arbeit, sofern sie schwer war

Die erwähnten Fotos stehen im Mittelpunkt einer neuen Ausstellung im Stadtpalais mit dem Titel „Stuttgart Hatırası – deutsch-türkische Erinnerungen“. Besser gesagt die Menschen, die auf den Fotos abgebildet sind: Türkinnen und Türken der ersten Gastarbeitergeneration, die vor teils über 50 Jahren hier ankamen, leicht Arbeit fanden, sofern sie schwer war, die hier Familien gründeten und Stuttgarterinnen und Stuttgarter wurden.

Aber wurden sie das wirklich? Wie haben sie das Hiersein erlebt, das ein formales Willkommensein war und oft ein Untersichsein blieb? Man ahnt, dass ihre Gefühle zwiespältig sind. Auch die ihrer Kinder und Enkel, in der zweiten und dritten Generation. „Fühle mich gespalten“, notiert eine Ausstellungsbesucherin, deren Vater 1961 aus Istanbul kam. „Wir riefen Arbeitskräfte, und es kamen Menschen“, lautet ein berühmter Satz von Max Frisch. Er drückt aus, welche Kluft von Anfang an bestanden hat, wenn von „Gastarbeitern“ die Rede war.

Diese Kluft zu schließen und in den Menschen, die hierher kamen, eben nicht nur Arbeitskräfte zu sehen, liegt der Ausstellung im Stadtpalais als Leitmotiv zugrunde. Die dort ausgelegten 15 Lebensgeschichten zeugen von dem Wunsch, wahrgenommen zu werden. Sie stehen stellvertretend für die „Gastarbeiter“-Generation. Nicht nur der türkischen. „Gastarbeiter“ anderer Nationen haben ähnliche Erfahrungen gemacht.

Die Ausstellung „Stuttgart Hatırası“ (das türkische Wort für „Erinnern“) hat jedoch keinen anklagenden Ton, und das Denken ist im Gegensatz zu den Fotos auch nicht schwarz-weiß. Die Geschichten stecken vielmehr voller Farbe, sind sehr persönlich und zugleich differenziert. In einer Geschichte erzählt Mustafa, Vertreter der dritten Generation, von Alteingesessenen, „die uns stärkten“ und ihm halfen, in der Schule erfolgreich zu sein. Die Texte lassen zugleich erkennen, dass Integration die Bereitschaft von allen Seiten voraussetzt.

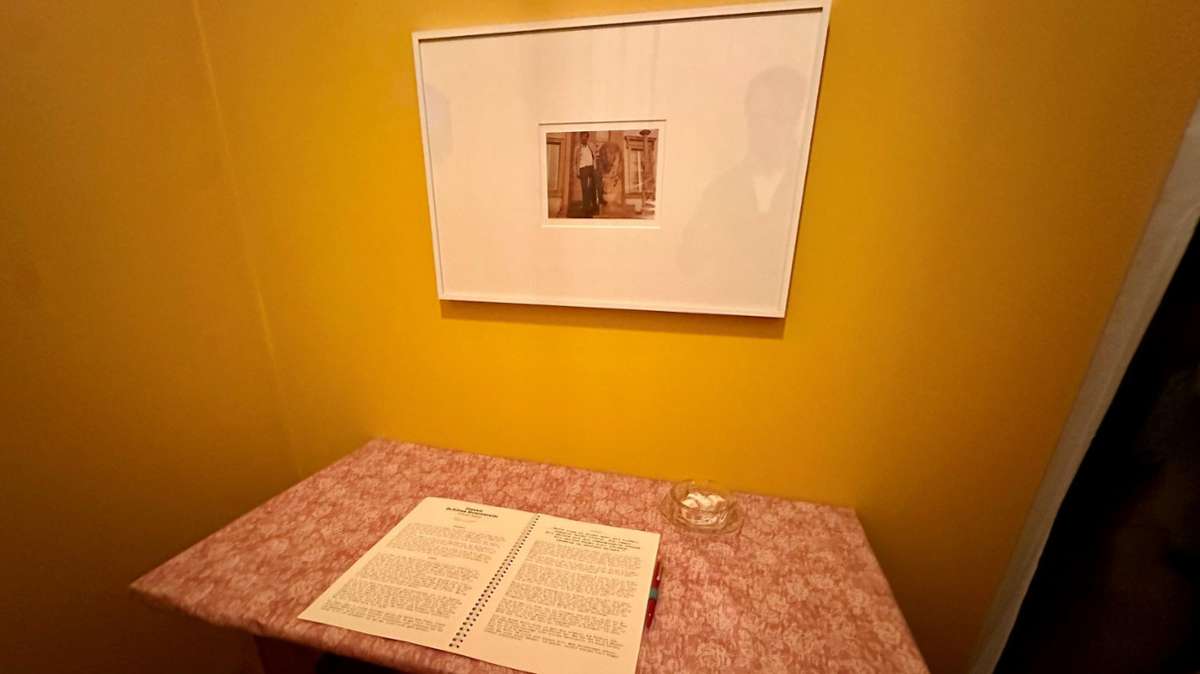

Einer der kleine Erzählräume in der Ausstellung „Stuttgart Hatırası“ im Stadtpalais. Das Heft enthält die Lebensgeschichte des auf dem Foto abgebildeten „Gastarbeiters“. Foto: Jan Sellner

Einer der kleine Erzählräume in der Ausstellung „Stuttgart Hatırası“ im Stadtpalais. Das Heft enthält die Lebensgeschichte des auf dem Foto abgebildeten „Gastarbeiters“. Foto: Jan Sellner

Dem Deutsch-Türkischen-Forum und dem Stadtmuseum gebührt das Verdienst, diesem Thema in einer betont wertschätzenden, sehr menschlichen Form Aufmerksamkeit zu schenken. Die Idee, intime Erzählräume zu schaffen, die allen offen stehen, hat etwas Heilsames. Ebenso wie die lokale Verortung dieser Geschichten, eingerahmt in das Diktum von Alt-OB-Wolfgang Schuster, der den Erfolg von Stuttgart darauf zurückführt, dass es eine „Einwanderungsstadt“ ist und im Sinne seines Vorgängers Manfred Rommel betont: „Jeder, der in Stuttgart lebt, ist ein Stuttgarter!“

Die sinnfällige Ergänzung dazu bietet seit Freitagabend eine weitere Ausstellung im Stadtpalais. In „Humans of Stuttgart“ zeigt ein Kollektiv jünger Künstlerinnen und Künstler namens Literally Peace, eine Auswahl großformatiger Fotografien von Menschen verschiedenster Herkunft, die mindestens ein Merkmal verbindet: dass auch sie Stuttgarterinnen und Stuttgartern sind!