Am 19. Oktober 1945 wurde in der Stuttgarter Markuskirche Geschichte geschrieben. Das Schuldbekenntnis war das Eingeständnis führender Protestanten, in der Nazi-Zeit versagt zu haben.

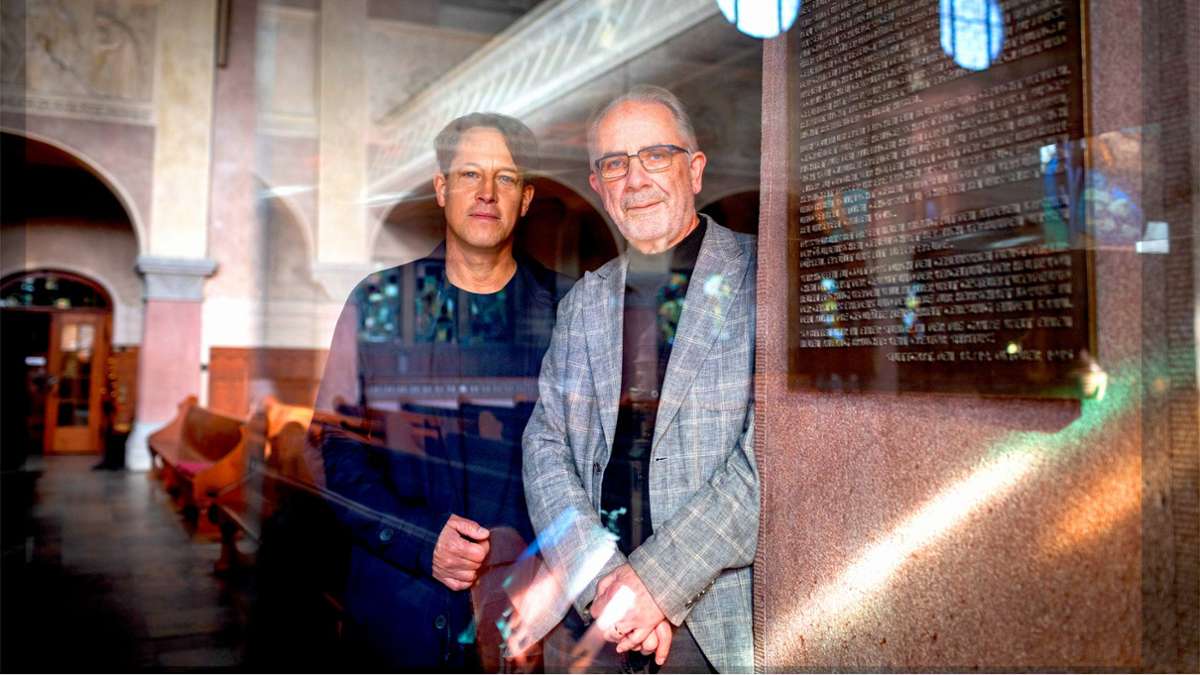

Die Markuskirche im Stuttgarter Süden ist eine besondere Kirche. Nicht nur wegen ihrer Bauweise. Der Architekt Heinrich Dolmetsch hatte die 1908 eingeweihte Kirche – ungewöhnlich für die damalige Zeit – in Stahlbeton geplant, was sie im Zweiten Weltkrieg als einzige Stuttgarter Innenstadtkirche mutmaßlich vor der Zerstörung bewahrte. Dieser Umstand trug dazu bei, dass die Markuskirche, in der der erklärte Kriegsgegner Rudolf Daur als Pfarrer wirkte, Schauplatz eines geschichtlichen Ereignisses werden konnte, das sich jetzt zum 80. Mal jährt und das weit über Stuttgart hinaus Bedeutung erlangte.

Rund fünf Monate nach Kriegsende, am 18. und 19. Oktober 1945, kam es dort zu einem Treffen von führenden deutschen Protestanten und Vertretern des Ökumenischen Rats der Kirchen aus den USA, Frankreich, den Niederlanden und der Schweiz, an dessen Ende die „Schulderklärung der evangelischen Christenheit Deutschlands“ stand. Darin räumte die Evangelische Kirche (EKD) eine Mitschuld der deutschen evangelischen Christen an den Verbrechen des Nationalsozialismus ein. Die sogenannte Stuttgarter Schulderklärung ebnete den Protestanten den Weg zurück in die weltweite ökumenische Gemeinschaft, die in der Folge auch verstärkt materielle Hilfe für die notleidende deutsche Bevölkerung leistete.

Die Unterzeichner der Stuttgarter Schulderklärung: Martin Niemöller, Wilhelm Niesel, Theophil Wurm, Hans Meiser, Heinrich Held, Hanns Lilje und Otto Dibelius (von links). Nicht im Bild sind Otto Hahn, Gustav Heinemann, Hans Asmussen und Rudolf Smend, die die Erklärung ebenfalls unterzeichnet haben. Foto: picture-alliance / epd

Die Unterzeichner der Stuttgarter Schulderklärung: Martin Niemöller, Wilhelm Niesel, Theophil Wurm, Hans Meiser, Heinrich Held, Hanns Lilje und Otto Dibelius (von links). Nicht im Bild sind Otto Hahn, Gustav Heinemann, Hans Asmussen und Rudolf Smend, die die Erklärung ebenfalls unterzeichnet haben. Foto: picture-alliance / epd

Das Geschehen ist minutiös protokolliert. Am 17. Oktober traf die siebenköpfige Delegation des Rats der Ökumenischen Kirchen, angeführt von dessen Generalsekretär Willem Adolf Visser ’t Hooft, in Stuttgart ein, um mit den EKD-Vertretern zusammenzukommen, die sich hier zu ihrer ersten Sitzung versammelt hatten. Nach Gesprächen mit Eugen Gerstenmaier, Mitbegründer des Hilfswerks der evangelischen Kirche, und Landesbischof Theophil Wurm, der wenige Wochen zuvor bei der Gründung der EKD in Treysa zum ersten Ratsvorsitzenden gewählt worden war, besuchte die Delegation am Abend einen Gottesdienst in der Markuskirche. Es sollte ein Schlüsselmoment werden.

Martin Niemöllers „machtvolle Predigt“

Die Predigt hielt der erst eine Stunde zuvor eingetroffene Martin Niemöller. Der Theologe und ehemalige KZ-Häftling genoss wegen seiner Verfolgungsgeschichte international hohe Glaubwürdigkeit. Niemöller sprach über Jeremia 14,17–21 und über das Thema Schuld, das in der Bibelstelle anklingt. Visser ’t Hooft, der angereiste Generalsekretär, notierte folgende Sätze: „Es war eine machtvolle Predigt. Über das Wesen der Buße. Niemöller sagte, selbst innerhalb der Kirche werde nicht genügend begriffen, dass die vergangenen zwölf Jahre eine Heimsuchung durch Gott gewesen seien. Es genüge nicht, den Nazis die Schuld zu geben. Auch die Kirche müsse ihre Schuld bekennen.“ Die Stuttgarter Zeitung schrieb, so voll sei die Markuskirche lange nicht gewesen „und andächtiger haben die Menschen wohl selten einem Prediger zugehört“. Niemöller habe das „Nichtstun, Nichtreden und Nichtverantwortlich-Fühlen“ der Christen angeprangert und gefordert: „Die deutsche Kirche soll Buße tun und nicht weiter trotteln. Sie soll bekennen und mit ihr das deutsche Volk, dass es gesündigt hat vor Gott und in einem gottlosen Wesen befangen war.“

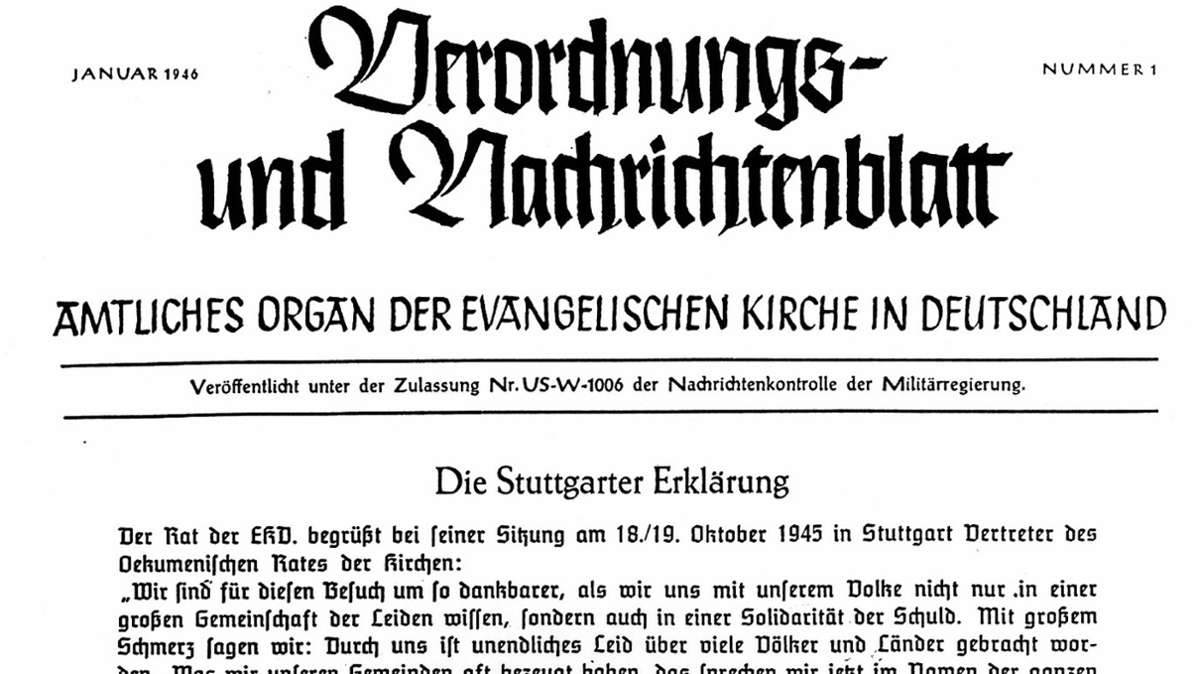

Die Erklärung wurde im Januar 1946 im „Verordnungs- und Nachrichtenblatt“ der EKD veröffentlicht. Foto: epd

Die Erklärung wurde im Januar 1946 im „Verordnungs- und Nachrichtenblatt“ der EKD veröffentlicht. Foto: epd

Ganz so spontan, wie oft geschildert, war die berühmt gewordene Predigt offenbar nicht. Viel Vorgeschichte schwang darin mit, viele widerstreitende Standpunkte. Auch viele Reflexe auf den nach der Machtergreifung der Nazis entbrannten „Kirchenkampf“ zwischen Bekennender Kirche und den Deutschen Christen um das Selbstverständnis der Protestanten. Erstere hatten eine Einmischung des NS-Regimes in Glaubensinhalte und Kirchenverfassung verhindern wollen, letztere hatten die NS-Ideologie willig übernommen. Die durch Luthers Zwei-Reiche-Lehre tief verwurzelte Staatstreue hatte jedoch auch die Bekennende Kirche nicht grundsätzlich in Frage gestellt.

Gefragt war ein unmissverständliches Signal der Buße

Das spiegelte sich auch in der Haltung wichtiger Akteure wider, die zwei Tage später ihre Unterschrift unter die Schulderklärung setzen sollten. Darunter der Württemberger Theophil Wurm, der die Kirche lange in einer Art Opferrolle sah. „Das Herz des deutschen Volkes schlug für den Frieden, der Krieg war ein Parteikrieg“, hatte er am 10. Mai 1945 beim ersten Gottesdienst nach dem Krieg in der Stuttgarter Oper erklärt. Für Krieg und Völkermord machte er die „Gottlosigkeit“ der Nazis verantwortlich.

Diese Position des Beiseitestehens war nicht haltbar, wenn die Evangelische Kirche wieder in der weltweiten Ökumene aufgenommen werden wollte, wozu prinzipiell Bereitschaft bestand. „Wir sind gekommen, um Euch zu bitten, dass Ihr uns helft, Euch zu helfen“, wird das Delegationsmitglied Pierre Maury zitiert. Gefragt war ein Signal der Buße, wie es Niemöller in seiner Abendpredigt am 17. Oktober angesprochen hatte. Sie mündete in das von ihm und sieben weiteren EKD-Mitgliedern unterzeichnete Schuldbekenntnis vom 19. Oktober. Tilo Knapp, heute Pfarrer in der Markuskirche, nennt das Dokument „eine Frucht jenes Abends in unserer Kirche“. Der Franzose Pierre Maury erklärte nach der Unterzeichnung: „Jetzt ist es uns leichter zu ertragen, dass das Gift des Hitlerismus die ganze Welt überflutet hat.“

Der Kernsatz: „Durch uns ist unendliches Leid über viele Länder und Völker gebracht worden“

An runden Jahrestagen wird in der Markuskirche regelmäßig an die Schulderklärung erinnert – auch diesmal ist das der Fall. Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl wird am Sonntag dazu predigen. Die Zeiten von Live-Übertragungen im Fernsehen sind zwar vorbei, dennoch sei es wichtig, dass dieses Ereignis nicht in Vergessenheit gerate, sagt Roland Martin, der 30 Jahre lang Pfarrer in der Markuskirche war. Er selbst legte Wert darauf, den Konfirmanden davon zu berichten. Auch weil sich aus der damaligen Erklärung einiges für heute ableiten lasse. Und prägnant ist der Text allemal.

Er fußt auf der Predigt Niemöllers, einem Entwurf von Otto Dibelius, des Bischofs von Berlin-Brandenburg und auf Formulierungen von Hans Asmussen, des damaligen Präsidenten der EKD-Kirchenkanzlei. Zitiert werden häufig die Sätze: „Wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben.“ Eindrucksvoll hörte sich das jüngst im Sommer an, als zwei Stuttgarter Pfarrerinnen und zwei Pfarrer, Monika Renninger, Doris Beck, Matthias Vosseler und Benedikt Jetter, verteilt auf die Ecken des Kirchenraumes den Text im Stil eines Quempas-Singens vortrugen. Der eigentliche Kernsatz der Erklärung jedoch lautet: „Durch uns ist unendliches Leid über viele Länder und Völker gebracht worden.“

Die Bekenntnis der Katholiken fiel verhaltener aus

Eine Kollektivschuld hatten die Kirchenführer damit nicht ausgesprochen, vielmehr ging es ihnen darum, zuerst die eigene Schuld auszusprechen und dann die der evangelischen Kirche. Sie selbst hatten Hitlers Kanzlerschaft mehrheitlich begrüßt und zu den NS-Verbrechen vielfach geschwiegen. Die Erklärung der EKD war jedoch weitergehend, als zuvor die der Katholiken. Am 23. August 1945 hatten die deutschen katholischen Bischöfe in Fulda erklärt: „Viele Deutsche, auch aus unseren Reihen, haben sich von den falschen Lehren des Nationalsozialismus betören lassen.“ Sie seien angesichts der Verbrechen gleichgültig geblieben und hätten ihnen sogar Vorschub geleistet. Offen ließen die Bischöfe allerdings, ob dieses Versagen auch für die Kirche als Ganze zutrifft.

Das umfassendere protestantische Schuldbekenntnis stieß in den eigenen Reihen auf Kritik. Nach Bekanntwerden der Erklärung hagelte es Proteste. Nur vier von 28 Landeskirchen – Baden, Hannover, Rheinland und Westfalen – unterstützten das Papier. Das hatte auch mit der Nachkriegssituation zu tun. Sie war beherrscht von Not, Fluchterfahrungen und Ängsten vor der „Siegerjustiz“ der Alliierten. Von Schuld wollten viele Kirchenmitglieder nichts wissen. Erst allmählich erfolgte ein Umdenken.

Die Aufarbeitung brauchte viel Zeit

Im Rückblick wertet die EKD die Schulderklärung, deren Wortlaut seit 1978 auf einer Bronzetafel in der Markuskirche verewigt ist, „als bedeutendstes Dokument des frühen Nachkriegsprotestantismus“ auch wenn sie nur ein erster Schritt der Aufarbeitung gewesen sei. Offen werden heute die Leerstellen benannt: „Die Erklärung enthielt keine expliziten Aussagen zur Shoah oder zur Verfolgung und Ermordung anderer Opfergruppen“, erklärt die EKD. In ihrer Kritik an den Entnazifizierungsmaßnahmen der Siegermächte und in ihrer Fürsprache für die NS-Täter seien die Kirchenleitungen sehr viel konkreter geworden. Ausgespart blieben lange auch der im Protestantismus vorhandene Antijudaismus und Antisemitismus. Erst im Rheinischen Synodalbeschluss von 1980, so die EKD, sei nach mehreren Zwischenetappen der „lange und konfliktreiche Prozess“ der Aufarbeitung erfolgt. Und auch dann blieben noch Lücken: „Andere Opfergruppen wie ,Euthanasie‘-Opfer, Sinti und Roma oder Homosexuelle mussten noch sehr viel länger warten, bis eine Mitverantwortung für deren Schicksal während der NS-Zeit anerkannt wurde.“

Der englische Bischof George Bell hatte dies schon damals im Blick: „Kein Mensch kann sich diesem Unmaß an Grausamkeit verschließen, welche an den Juden, den Verschleppten und den politischen Personen, beinahe Millionen von Sklaven angetan wurde“, hatte er erklärt. Es war auch eine Referenz an seinen kurz vor Kriegsende ermordeten Freund Dietrich Bonhoeffer und dessen eindrucksvolle Konsequenz. In seiner unvollständig gebliebenen „Ethik“ hatte Bonhoeffer 1940 unter dem Eindruck des Überfalls auf Frankreich in großer Klarheit stellvertretend ein Schuldbekenntnis abgelegt, das seinem Verständnis als Christ entsprang. Darin heißt es: „Die Kirche war stumm, wo sie hätte schreien müssen, weil das Blut der Unschuldigen zum Himmel schrie.“