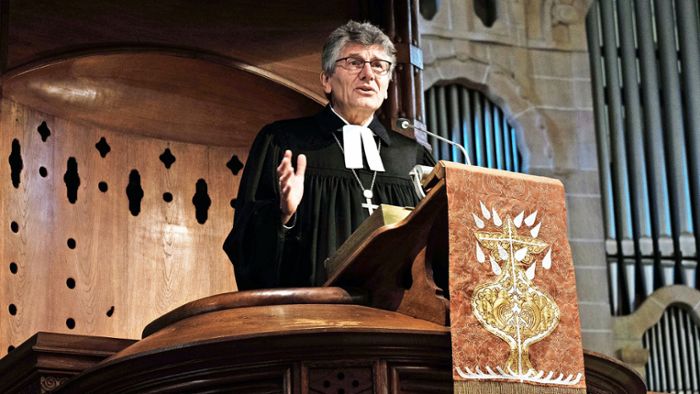

Mahnende Worte beim Gottesdienst in der Markuskirche: Landesbischof Ernst-Wilhelm-Gohl Foto: Lichtgut/Philip Mallmann

Mahnende Worte beim Gottesdienst in der Markuskirche: Landesbischof Ernst-Wilhelm-Gohl Foto: Lichtgut/Philip Mallmann

Der Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl ruft anlässlich des 80. Jahrestag der Stuttgarter Schulderklärung dazu auf, sich „menschenfeindlichen Parolen“ entgegenzustellen.

80 Jahre nach der Stuttgarter Schulderklärung der deutschen Protestanten hat der württembergische Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl an die Bedeutung dieses Dokuments vom 19. Oktober 1945 erinnert und dazu aufgefordert, „menschenfeindlichen Positionen“ in der Gegenwart entschieden zu widersprechen.

In einem Gedenkgottesdienst anlässlich des Jahrestags in der Markuskirche würdigte Gohl die damals verabschiedete Erklärung der neugegründeten Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) vor mehreren Hundert Besuchern als bedeutenden Schritt. Die Feststellung „nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben“, bedeute „das Eingeständnis einer historischen Schuld und eines beispiellosen Versagens der Christen und der Evangelischen Kirche in Deutschland an den Verbrechen des Nationalsozialismus“, sagte er. Das sei wegweisend für die Rückkehr der deutschen Protestanten in die weltweite Ökumene gewesen. Die Stuttgarter Erklärung gebe jedoch auch wichtige Impulse für die Gegenwart, sagte Gohl in dem von Pfarrer Tilo Knapp mitgestalteten und dem Chor Rondo vocale musikalisch begleiteten Gedenkgottesdienst.

Als „stärksten Impuls“ und „persönlichen Lerneffekt“ aus der Erklärung bezeichnete es Gohl, dass man „rechtzeitig die Zeichen der Zeit erkennt und mutig für die Opfer von Verbrechen gegen die Menschlichkeit einsteht“. Es dürfe nicht hingenommen werden, „wenn gegen Menschen gehetzt und gegen ganze Menschengruppen und Minderheiten Vorurteile geschürt wird“, sagte Gohl. Parteien, die menschenfeindliche Parolen verbreiteten, müsse klar widersprochen werden, „auch wenn man dafür beschimpft wird“. Der Landesbischof beklagte einen „tief verwurzelten Antisemitismus“, der sich nach dem Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober und infolge des Gaza-Kriegs „in erschreckender Bahn gebrochen habe – auch hier in Stuttgart“. Es sei scharf zu verurteilen, dass die jüdische Gemeinde wegen der Politik der israelischen Regierung angegriffen werde und sich Jüdinnen und Juden in Stuttgart nicht mehr trauten, sich als solche zu erkennen zu geben.

Gedenkgottesdienst in der Markuskirche im Stuttgarter Süden Foto: Lichtgut/Philip Mallmann

Gedenkgottesdienst in der Markuskirche im Stuttgarter Süden Foto: Lichtgut/Philip Mallmann

Für seine Predigt in der Markuskirche hatte sich Gohl für dieselbe Bibelstelle (Jeremia 14,7-9) entschieden, über die Martin Niemöller, einer der führenden Vertreter der Bekennenden Kirche und ehemaliger KZ-Häftling, am 17. Oktober 1945 in der Markuskirche gepredigt hatte. Die „machtvolle“ Predigt hatte maßgeblich zu der zwei Tage später unterzeichneten und an die Vertreter der Ökumene übergebenen Stuttgarter Erklärung geführt.

Gohl: „Nur eine Minderheit der Christen sah einen Widerspruch zum Nationalsozialismus“

Der Bibeltext enthalte „ein kollektives Schuldeingeständnis gegenüber Gott“, betonte Gohl. Dass Niemöller sie angesichts der Schuld Deutschlands und seiner Kirchen für den millionenhaften Tod von unschuldigen Menschen als Predigttext auswählt, zeige: Schuld geschieht zwischen Menschen und Menschen – und Schuld geschieht zwischen Menschen und Gott.“ Diese zwei „Schuldperspektiven“ spiegelten sich auch in der semantischen Unterscheidung zwischen „Schulderklärung“ und „Schuldbekenntnis“: Der Begriff „Erklärung“ bezeichne die Schuld zwischen Menschen. „Bekenntnis“ steht für die Schuld die Menschen, gegenüber Gott auf sich geladen hätten. Zwischen 1933 und 1945 habe es für die Christen genügend Gelegenheit gegeben, innezuhalten und zu fragen, ob das, was unter dem Nationalsozialismus geschieht, Gottes Willen entspreche. „Nur eine Minderheit sah einen Widerspruch“, sagte Gohl

Bei aller Bedeutung des innerhalb der EKD anfangs heftig umstrittenen Dokuments, verwies Gohl auch auf „dessen blinden Fleck“: „Was fehlt, ist die ausdrückliche Erwähnung der Schuld gegenüber den Jüdinnen und Juden“. Die evangelische Kirche trage eine Mitschuld an dem Grauen von Auschwitz, an den sechs Millionen ermordeten Jüdinnen und Juden.“ Mit der Aufarbeitung dieser Schuld und des christlichen Antisemitismus sei erst 1950 begonnen worden.