Der ehemalige Berliner Stadtentwicklungssenator Volker Hassemer (CDU) wird gerne mit dem Satz zitiert: „Berlin hat die Lizenz, Bedeutendes zu tun.“ Berlin war früher tatsächlich immer Taktgeber im Verkehrssektor. Mit der Gründung der BVG und dem Einheitsfahrschein für alle öffentlichen Verkehrsmittel wurde Anfang der 1930er Weltgeschichte geschrieben, denn das hatte damals keine andere Stadt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg beeilte sich vor allen Dingen der Westteil der Stadt bei einem neuen Trend die Federführung zu übernehmen. Das Auto sollte vom Luxusartikel für die Schönen und Reichen zu einem Massenverkehrsmittel für alle werden und Berlin schaffte dafür mit einem dichten Netz von Straßen und Stadtautobahnen mitten durch die Stadt Voraussetzungen dafür, wie es wohl keiner anderen Stadt in Europa gelang.

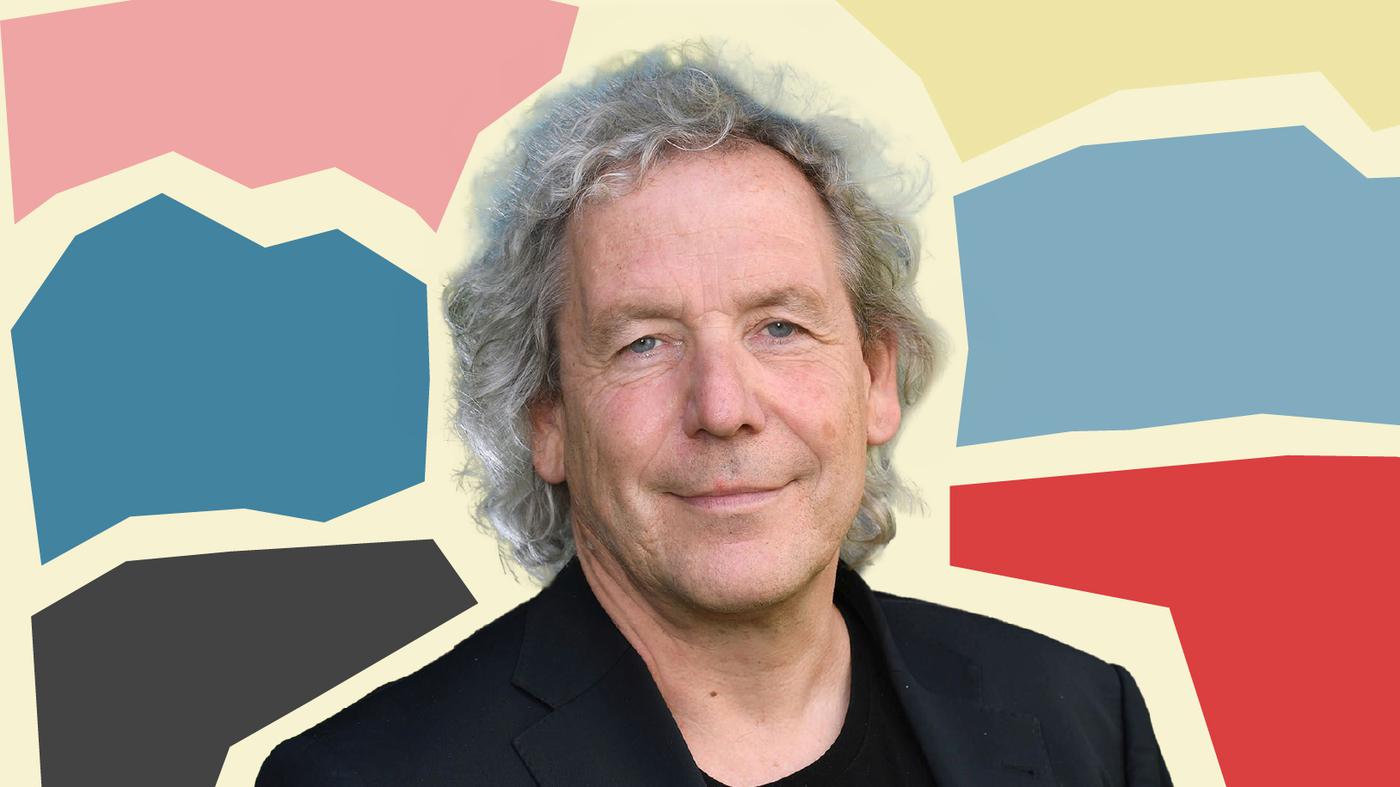

Andreas Knie ist Leiter der Forschungsgruppe „Digitale Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung“ am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB).

Selbst beim Gegenentwurf zum privaten Automobil setzte Berlin die Maßstäbe. Ende der 1980er Jahre erfanden die Petersen Brüder in Kreuzberg das Carsharing („StattAuto“) und konnten im Laborbetrieb die Tauglichkeit demonstrieren. Die Welt staunt bis heute darüber.

Zwei Drittel weniger Autos

Doch seit der Wiedervereinigung fehlen die Akzente. Dabei liegt alles bereits so schön parat: Autonome Fahrzeuge werden überall in der Form von „Robotaxen“ als der „Gamechanger“ der Mobilität wahrgenommen. Denn jetzt kommt das Auto per Knopfdruck und fährt vollautomatisch, regelkonform und damit auch umweltfreundlich von A nach B. Das Schöne dabei: Man muss es nicht besitzen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Externen Inhalt anzeigen

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Robotaxis sind damit der fehlende Baustein einer Verkehrswende, um wieder mehr Beweglichkeit in die Stadt zu bringen. Die mehr als 1,2 Millionen Pkw in der Stadt könnten auf ein Drittel reduziert werden. Keinen Stau mehr, kein Problem mit kaputten Brücken, weiten Umwegen und überlasteten Ausweichrouten, überall freier Raum und keine parkenden Autos mehr!

Dafür wird aber Größe und Mut gebraucht, um sich aus den herrschenden Konventionen zu befreien. Denn was gestern gut für die Stadt war, muss morgen nicht mehr stimmen. Berlin steckt als Folge der Politik aus den 1950er und 1960er Jahren im wahrsten Sinne nämlich fest: Zu viele Autos blockieren den Wandel, sie bedrohen die Kernfunktionalität der Stadt.

Denn Städte sind in erster Linie Marktplätze, Orte des Austauschs. Dazu braucht es Vielfalt, Zugänglichkeit, Ambivalenz, digitale und physische Beweglichkeit. Mit der völligen Fokussierung auf das Auto als Verkehrsmittel verloren die Innenstädte ihre Aufenthaltsqualitäten. Für andere Verkehrsmittel fehlt im wahrsten Sinne der Raum, die Versiegelung der öffentlichen Räume ist zu hoch und der Wirtschaftsverkehr findet keinen Platz. Die Vitalität der Städte leidet. Und: Es fehlt am Geld, die bisherige Infrastruktur in ihrem Betrieb aufrechtzuerhalten. Alleine mit den öffentlichen Mitteln ist der Erhalt der Straßen nicht mehr zu finanzieren.

Zukunftsfähige BVG und S-Bahn

Aber die Wirkungen sind nachhaltig. Das Auto hat die Nachfragestrukturen durch seine allumfassende Verfügbarkeit so verändert, dass der öffentliche Verkehr nur noch dort punktet und Erfolge feiert, wo er aus Sicht der Nutzenden besser ist. Und dies funktioniert ausschließlich in hochverdichteten Innenstädten, und auch dort nur unter besonderen Umständen, wenn nämlich die gewünschten Wegeprofile mit den angebotenen Leistungen kompatibel sind. Dies gilt auch für Berlin.

Serie „Berlin 2030“

In unserer Serie „Berlin 2030“ wollen wir konstruktive Lösungen für die Herausforderungen der Hauptstadt finden und dabei helfen, positiv in die Zukunft zu schauen. Dafür sprechen wir mit Vordenkerinnen und Visionären, mit Wirtschaftsvertretern, mit Kulturschaffenden, mit Stadtplanern, mit Wissenschaftlerinnen und Politikern.

In Gastbeiträgen fragen wir sie nach ihrer Vision für Berlin. Wie soll Berlin im Jahr 2030 aussehen? Welche Ideen haben sie für die Zukunft unserer Stadt? Und welche Weichen müssen dafür jetzt gestellt werden?

Die Beiträge der Serie stammen unter anderem von Kai Wegner, Renate Künast, Ulrike Demmer, Tim Raue, Mo Asumang und Christian Schertz. Alle bisher erschienen Beiträge finden Sie hier.

Sie haben auch eine Idee? Schicken Sie uns Ihre Vorschläge an: checkpoint@tagesspiegel.de.

BVG und S-Bahn bieten sicherlich eines der besten öffentlichen Verkehrsangebote weltweit und erreichen dennoch nur einen Marktanteil von rund 20 Prozent. Mithilfe der digitalen Plattformen und der Integration von On-Demand- und Sharing-Angeboten wäre eine Leistungstiefe möglich, die zumindest in Ballungsräumen die mittlerweile entstandenen Nachteile des Autos überwinden könnte.

Die Grundordnung des Personenverkehrs könnte in Zukunft im Zielzustand folgendermaßen aussehen: BVG und S-Bahn konzentrieren sich auf ihre Kernfunktionen, den Betrieb von Bussen und Bahnen zwischen den großen Verkehrsknotenpunkten. Hier können durch hochperformante Angebote enger Taktfolge viele Menschen schnell und effizient transportieren. Es gibt keinen Erschließungsverkehr und auch keinen Betrieb von „Großgefäßen“ in Schwachlastzeiten. Denn zum Mut gehört es auch, zu erkennen, dass wir nicht mehr in einer Gesellschaft wie zu Zeiten der Gründung der BVG leben.

Robotaxis als Ersatz für private Autos

Parallel wird ein On-Demand-Verkehr angeboten als neuer Bestandteil des öffentlichen Personenverkehrs, der aber rein privatwirtschaftlich betrieben und verantwortet wird. Während damit On-Demand-Angebote als Robotaxis mit möglichst hoher Poolingquote das Brot-und-Butter-Geschäft als Ersatz für private Autos darstellen, bleiben Taxis ein Differenzierungsangebot für Nachfragen nach qualitativ hochwertigen Dienstleistungen. Robotaxis sind der „Missing-Link“, um die Autofahrenden vom Umstieg zu überzeugen.

Der entscheidende Punkt dieses Ansatzes ist die Idee, diese neuen Elemente des öffentlichen Verkehrs komplett aus der Daseinsvorsorge zu entlassen und als unternehmerischen Ansatz zu etablieren. Dabei verbleiben dem Land noch viele regulatorische Zugriffe, die aber nicht mehr der Philosophie folgen alles und jedes zu bestimmen, sondern der Idee der Gewährleistung folgend nur die entscheidenden Parameter für ein auskömmliches und auch gemeinwohlorientiertes Geschäftsmodell definieren: die Zahl der Lizenzen, das Bediengebiet und die Bezuschussung der Preise.

Mehr Visionen für Berlin 2030 Zukunftsforscher sieht Klimawandel als Chance Wie Berlin bis 2050 eine grüne Oase werden könnte Christian Schertz’ Vision für Berlin 2030 „Die Justiz digital aufrüsten und personell verstärken“ Daniela Hensels Vision für Berlin 2030 „Eine Verwaltung, die nahe an der Lebenswirklichkeit der Menschen ist“

Als Pilot für diesen Paradigmenwechsel bietet sich Berlin regelrecht an. Gemeinsam könnte man mit dem Bund die Eckdaten eines Betriebes festlegen, denn nach der bisherigen Regulierungspolitik haben in Deutschland Fahrzeuge mit autonomem Fahrbetrieb praktisch keine Chance, weil das geforderte Sicherheitslevel höher sein muss als die im Betrieb befindlichen manuellen Fahrzeuge. Berlin als Ort der Freiheit wäre der ideale Raum, doch einmal davon abzuweichen und Neues zu probieren.