AboKunstmuseum Winterthur –

Vallottons Bilder geben bis heute Rätsel auf

Das Kunstmuseum Winterthur zeigt über hundert Arbeiten von Félix Vallotton. Anlass ist der hundertste Todestag des in Lausanne geborenen Malers.

Publiziert: 17.04.2025, 05:30

Publiziert: 17.04.2025, 05:30

Félix Vallotton: «Coucher de soleil, ciel orange», 1910, Öl auf Leinwand, Kunstmuseum Winterthur.

Foto: PD

Jetzt abonnieren und von der Vorlesefunktion profitieren.BotTalk

Wenn sich die Türen des Lifts im Dachstock des Kunstmuseums Winterthur beim Stadtgarten öffnen, ist ein Sonnenuntergang zu sehen. Die Farben sind intensiv, vor allem das Orange, aber auch das Violett der Wand, an der das Gemälde hängt. Wer mehr davon haben möchte, braucht nicht lange zu suchen. Félix Vallotton (1865–1925) muss Sonnenuntergänge geliebt haben. Rund vierzig davon hat er gemalt – das Kunstmuseum Bern machte damit vor zwanzig Jahren eine ganze Ausstellung.

Auch die anderen Landschaften, von denen hier einige versammelt sind, locken mit intensiven Farben. Von weitem. Geht man näher heran, kommt der Eindruck purer, zuweilen die Grenze zum Kitsch streifender Schönheit ins Wanken. Oft ist es, als läge über allem, was Vallotton malte, ein Schleier. So hat es der Literaturkritiker und Sammler Werner Weber ausgedrückt, der sich damit auskannte.

Ambivalente Gefühle

Nirgendwo kommt diese Ambivalenz besser zum Ausdruck als in den Interieurs, diesen Innenansichten des bürgerlichen Lebens um 1900. Die Farben der dargestellten Gegenstände, etwa Tisch, Stuhl und Lampe, geben wie mit radioaktiven Strahlen die unausgelebten Gefühle ihrer Bewohner wieder. Dabei ist alles nur angedeutet. Was sich in den Räumen wirklich abspielt, bleibt ein Geheimnis.

Die Interieurs, Landschaften, Stillleben und Akte – bei Vallotton sind sie Kompositionen komplexer Gefühlswelten. Seine zur Abstraktion tendierenden Landschaften malt er erst im Atelier, nachdem er sie draussen mit dem Bleistift skizziert hat. Wie ein raffinierter Regisseur lenkt er die Blicke der Betrachter, damit sie den Zugang zu ihren eigenen Gefühlen finden.

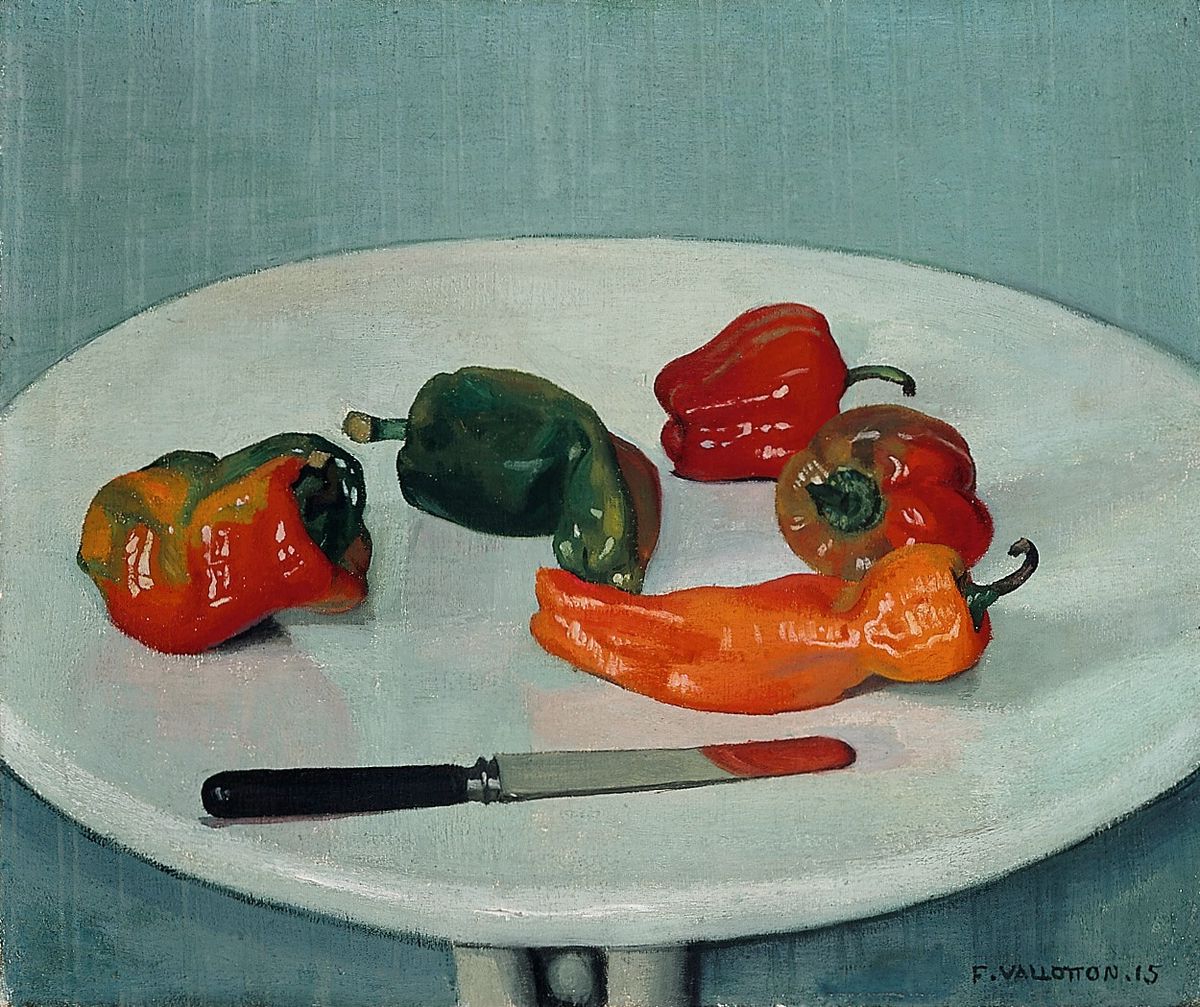

Félix Vallotton: «Poivrons rouges», 1915, Öl auf Leinwand, Kunstmuseum Solothurn, Dübi-Müller-Stiftung.

Foto: PD

Der Maler hielt sich oft in Winterthur auf und wohnte dann in der Villa Flora, dem Haus seiner Mäzenin Hedy Hahnloser-Bühler. Sie und ihr Cousin, der Fabrikant Richard Bühler, sammelten Vallottons Werke und machten sie in Winterthur salonfähig.

Die Vallotton-Sammlung des Kunstmuseums Winterthur, zu dem heute auch die Villa Flora gehört, zählt weltweit zu den umfangreichsten; sie umfasst über zweihundert Arbeiten, Gemälde, Zeichnungen, Holzschnitte und Skulpturen. Über hundert sind nun im Reinhart am Stadtgarten und in der Villa Flora zu entdecken. Die Ausstellung mit dem von Balzac entliehenen Titel «Illusions perdues» ist Teil der «Année Vallotton», mit der des Künstlers schweizweit gedacht wird.

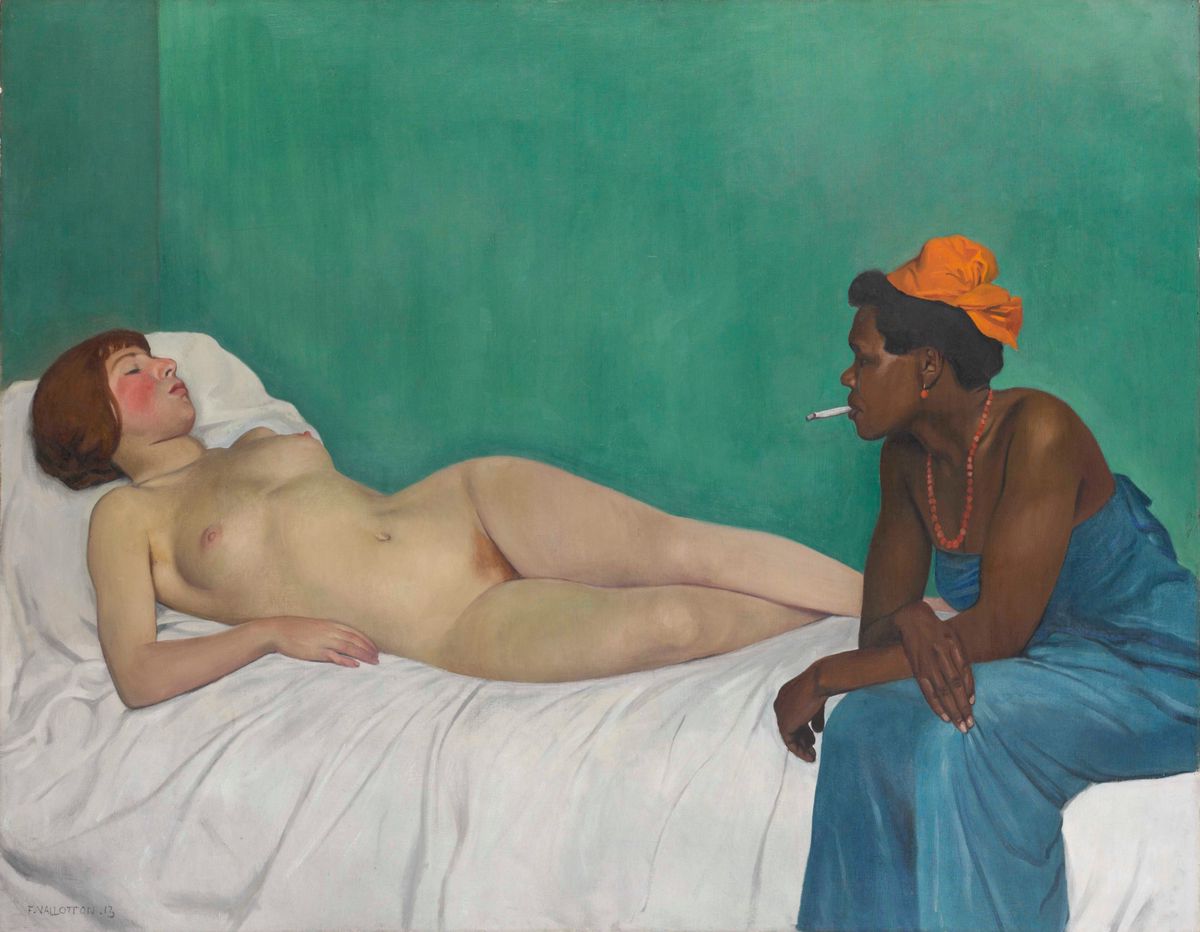

Félix Vallotton: «La blanche et la noire», 1913, Öl auf Leinwand, Kunstmuseum Winterthur, Hahnloser/Jaeggli Stiftung.

Foto: PD

Der Akt «La blanche et la noire» zählt zu seinen Hauptwerken, es ist zugleich eines seiner Rätselhaftesten. Eine nackte junge Frau liegt ausgestreckt auf einem weissen Bettlaken, ihre Wangen sind gerötet, die Augen fast geschlossen. Ihr Körper ist dem Betrachter zugewandt. Rechts neben ihr im Bildvordergrund sitzt eine dunkelhäutige Frau in einem blauen Kleid, mit orangem Tuch im Haar und einer Zigarette im Mund und betrachtet ebenfalls die nackte Frau. Die türkise Wand dahinter markiert einen nicht näher bestimmten Raum. Welche Beziehung verbindet die beiden Frauen? Was für eine Geschichte wird hier erzählt?

Unerotische Aktdarstellungen

Vallottons Bilder drücken eine Wahrheit aus, die sich dem schnellen Zugriff entzieht. Deshalb faszinieren sie bis heute. Sie lassen sich keiner einfachen Botschaft zuordnen, sondern werfen den Betrachter auf sich selbst zurück. Das gilt besonders für die Aktdarstellungen, die oft auffällig unerotisch wirken und meist von einer Aura der Trostlosigkeit umgeben sind.

So in «Repos des modèles» (Die Pause der Modelle), einem grossen Akt mit zwei traurigen Frauen, wobei die eine ein blaues Blümchen in der Hand hält – ein altes Symbol der Vergänglichkeit. Die Akte wirken irreal und zuweilen wie Bildrätsel: Warum etwa sollte eine Frau, die am Boden sitzend Karten spielt, dies nackt tun? Welche Idee steckt hinter dieser Komposition?

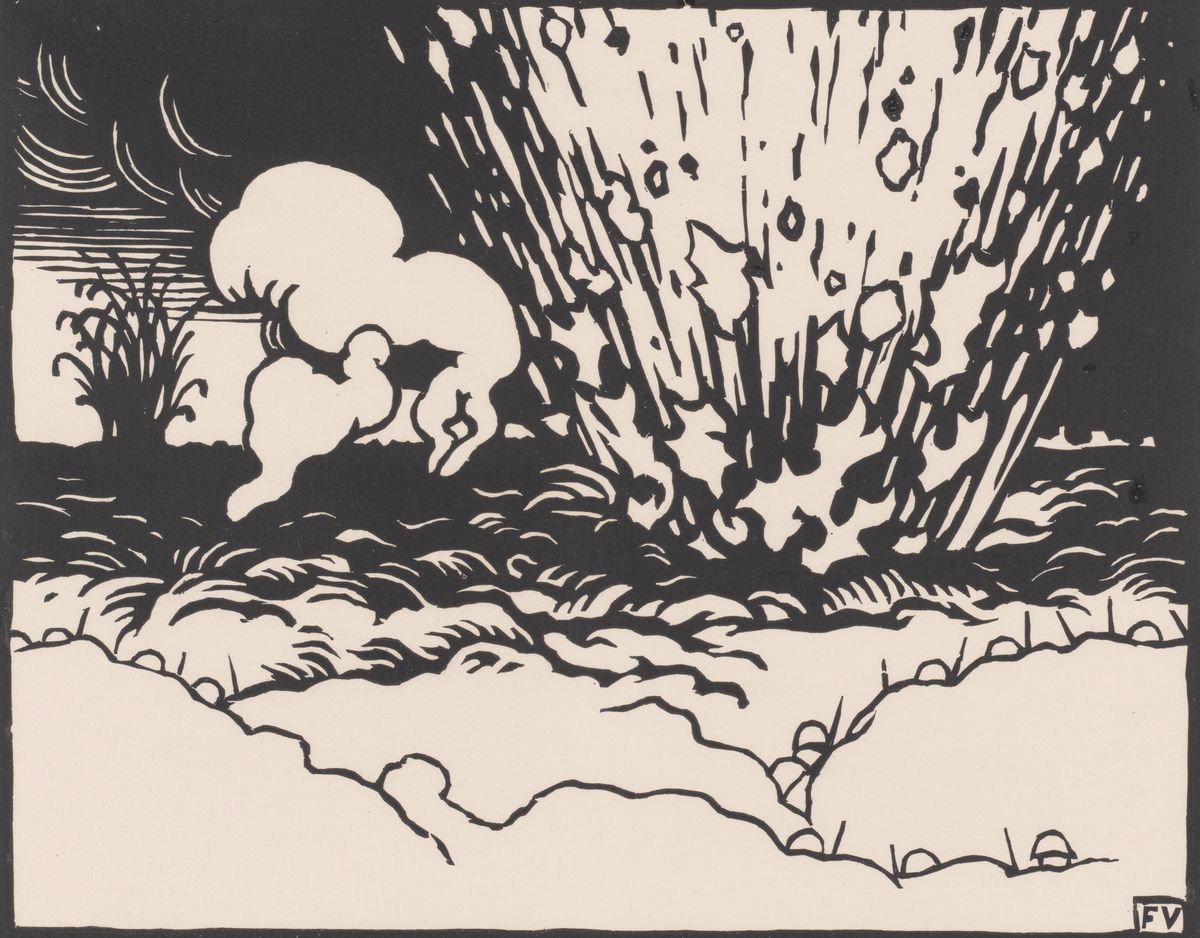

Félix Vallotton: «La tranchée (C‘est la guerre I)», 1915, Holzschnitt, Kunstmuseum Winterthur.

Foto: PD

Bekannt wurde Félix Vallotton mit seinen Holzschnitten, die an Cartoons erinnern. Der expressive Einsatz von schwarzen und weissen Flächen wirkt bis heute unverbraucht. Der Künstler zeigt in «La tranchée (C’est la guerre)» die Gewalt des Kriegs. Und er wirft einen kritischen Blick auf die gesellschaftlichen Verhältnisse. Etwa in «L’argent» (Das Geld): Eine Frau in Weiss steht seitlich an einem Fenster und blickt hinaus, neben sich ein Mann, der ihr etwas darlegt, vielleicht sie von etwas zu überzeugen sucht. Der schwarze Umriss seiner Gestalt füllt den ganzen Raum hinter ihm, und es ist, als würde die Frau schon bald von der Nacht geschluckt.

«Illusions perdues»: Kunstmuseum Winterthur, bis 7.9. Reinhart am Stadtgarten und Villa Flora.

Meine Gemeinde

Suchen Sie nach Ihrer Gemeinde, um lokale News und Geschichten zu entdecken oder melden Sie sich hier an, um Updates direkt per Mail zu erhalten.

Newsletter

Winti, was lauft?

Erhalten Sie die besten Events, Restaurants und kulturellen Geheimtipps in Winterthur.

EinloggenHelmut Dworschak ist Redaktor im Ressort Stadt Winterthur und berichtet vor allem über Kultur und Wirtschaft.Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.

1 Kommentar