Zehntausendfach geklickt, eifrig kommentiert und mit Freude geteilt – wann immer Fotos von der Lerche in den sozialen Medien auftauchen, wecken sie starke Emotionen. Das Radio- und Fotohaus, einst das größte seiner Art in Süddeutschland, betrieb zeitweise gleich drei Filialen an der Königstraße. Die Erinnerungen an die Lerche sind, so scheint es, beinahe so schön wie jene an die erste Liebe.

„Seufz, ich krieg Nostalgieanfälle“, schreibt etwa Beate Eckert im Facebook-Forum des Geschichtsprojekts Stuttgart-Album, als sie dort ein Foto der unteren Lerche sieht. Allzugern blickt sie zurück: „In der Lerche haben der Junge, in den ich mit 14 Jahren verliebt war, und ich uns im Gedränge unauffällig annähern können und ein ganz schüchternes Händchenhalten gewagt.“

Nun kehrt der Name Lerche nach Stuttgart zurück. Die Macher der Location Im Wizemann eröffnen den Pop-up-Club aus gutem Grund unter dem Namen Lerche 22 (die Zahl bezieht sich auf die Adresse: Königstraße 22): Denn genau an diesem Ort, also im Marquardt-Bau, hat die erste Platten-Lerche das Licht der Welt erblickt. Matthias Mettmann, einer der Macher der neuen Location, sagt: „Ich bin alt genug, um mich noch sehr genau und sehr gern an die Lerche erinnern zu können.“ Als „Kind vom Land“ sei er oft nach Stuttgart gefahren, um dort einzukaufen. Bis 2004 war dies möglich, dann kam die Insolvenz.

„Die Lerche war meine zweite Heimat“

Der neue Club küsst wundervolle Erinnerungen wach. Klaus Chopper schreibt: „Die Lerche war meine zweite Heimat. Jeden Monatsanfang, wenn es Kohle gab, war ich drinnen und hab’ immer die neuesten Heavy-Metal-Alben gekauft. Okay, Queen, Lindi und Nena waren auch dabei.“ Ein anderer User schickt seinen Anstellungsvertrag als Lerche-Verkäufer. 1980 hat er angefangen für 1075 D-Mark brutto. Eine Umsatzprämie von ein Prozent Brutto kam hinzu sowie Essensgeld in Höhe von 33 D-Mark.

Warum die Lerche Lerche hieß? Es lag nicht an dem Vogel mit diesem Namen, der so schön singt. Nein, es lag an Albert Armin Lerche. Der Geschäftsführer des EM-Filmtheaters wollte sich ein zweites Standbein schaffen und eröffnete am 4. September 1959 einen kleinen Schallplattenladen im Marquardtbau – also an der Königstraße 22, wo die neue Location Lerche 22 entsteht.

1962 folgte die zweite Lerche des einstigen Kinobetriebsleiters an der Königstraße 10c. Zwei Jahre später übernahm der Chef das 250 Quadratmeter große Stockwerk darüber, in dem sich das Café Mozart befand.

„Für ein reines Schallplattengeschäft schien mir das Risiko auf dieser zusätzlichen Fläche zu groß“, erinnerte sich Lerche später, „deshalb war die Schallplattenbar geboren.“ An 16 Tischen mit 64 Abhörstellen konnten die Gäste einen Mailänder Toast bestellen und dazu Platten aussuchen.

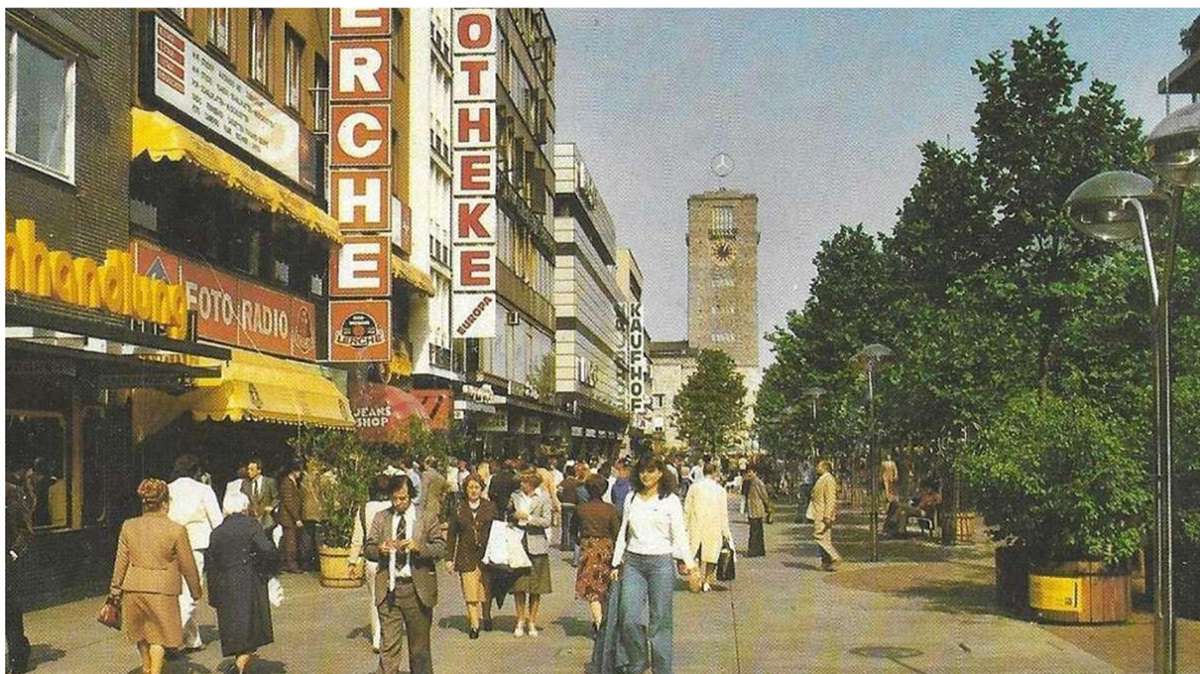

Dieses Foto von der unteren Lerche ist in den 1970ern entstanden. Foto: Sammlung Wibke Wieczorek-Becker

Dieses Foto von der unteren Lerche ist in den 1970ern entstanden. Foto: Sammlung Wibke Wieczorek-Becker

Klimaanlage liefen im Sommer mit den Plattenspielern die Menschen heiß. Es war die Zeit, als der Einzelhandel noch familiengeführt auf der teuersten Meile der Stadt Gewinne abwarf. 2004 nannte die Firmenleitung „Konsumträgheit, Euro-Umstellung und Umsatzeinbrüche im Preiskampf gegen Media-Märkte“ als Gründe für die Insolvenz.

Die Verkäufer trugen weiße Kittel wie Ärzte

Massen von jungen Leuten hatte es in den Jahrzehnten davor in ein verwinkeltes, von außen schmuckloses Gebäude an der oberen Königstraße gezogen. Für viele das Paradies. Die Lerche glich einem verwunschenen Ort, an dem Generationen von Stuttgartern ihr Gehirn abschalteten und ihr Konfirmationsgeld los wurden. Es ging einen schmalen Aufgang hinauf, wo sich die Großen die Köpfe anschlugen. Man tauschte sich aus mit Verkäufern, die weiße Arztkittel trugen, die sie auch bei größter Hitze nicht ablegen durften.

An Weihnachten gab es Lerche-Tüten mit dem Nikolaus. Foto: Archiv

An Weihnachten gab es Lerche-Tüten mit dem Nikolaus. Foto: Archiv

Wer eingekauft hatte, trug seine Beute stolz nach Hause in bunten Plastiktüten. Damals waren die Tonträger so groß wie eine Pizza. Entsprechend fielen die Tüten mit dem Lerche-Logo auf. Bereits in der Straßenbahn musste man reingreifen, um das Cover herauszuholen. Beim Online-Streamen von heute gehen die Schätze einer Covergestaltung verloren. Das Internet stürzte die Musikindustrie von einer Revolution zur nächsten, was letztendlich auch die Lerche verstummen ließ.

„In der Lerche war es schöner als in der Vorlesung“

Die Erinnerungen an die ersten Singles für 4,90 Mark bleiben, an den ersten Walkman und an geschwänzte Schulstunden. Peter Karr erinnert sich auf der Facebook-Seite des Stuttgarter Albums: „Etwa da, wo der gelbe Sonnenschutz bei der Lerche war, konnte man anfangs noch etwas zu trinken bestellen und sich eine LP zum Anhören auflegen lassen. Das war immer eine schöne Abwechslung. Eigentlich hätte ich zu dieser Zeit in der Vorlesung sitzen müssen, aber bei Lerche war es viel schöner und angenehmer.“

Diskutieren Sie mit unter: www.facebook.com/Album.Stuttgart. Weitere Texte aus unserem Geschichtsprojekt unter www.stuttgart-album.de