Die jüngste Zeitreise des Stuttgart-Albums zu den großen Jahren der Stuttgarter Radio- und Musikhäuser Lerche hat eine Welle der Nostalgie ausgelöst. Die Resonanz war riesengroß. Was viele offensichtlich nicht wissen und nun wissen wollen: Wer war der Mann hinter dem Namen? Deshalb gehen wir heute auf Spurensuche durch das Leben von Albert-Armin Lerche – eines Pioniers, der mit Leidenschaft, Unternehmergeist und Musik das Lebensgefühl einer Stadt prägte.

Kaum ein Name ruft bei älteren Stuttgarterinnen und Stuttgartern so viele Erinnerungen hervor wie Lerche. Wer in den 1960er-, 70er- oder 80er-Jahren eine Schallplatte preisgünstig kaufen wollte, ein Radio suchte oder nur Bock hatte, beim Espresso in neuen Klängen zu stöbern, kam kaum an Lerche vorbei.

Leserinnen und Leser schwelgen in Erinnerungen. Es sind Erinnerungen an den Geruch neuer Vinylplatten, an enge Gänge und vollgestopfte Verkaufsräume, an die berühmten Lerche-Tüten, die ein quadratisches Großformat besaßen, damit eine Langspielplatte bequem hineinpasste.

Nostalgische Schätze: Lerche-Jubiläum mit Vinyl-Raritäten

Volker Croll, der langjährige EDV-Leiter und Leiter des Geschäftsbereichs Tonträger bei Lerche, hat uns sogar ein kleines Zeitfenster geöffnet: Er schickte eine Zeitung zum 25. Geburtstag der Lerche mit vielen Fotos aus dem Jahr 1984, dazu eine weiße Vinyl-Sonderpressung mit Hits aus dem Gründungsjahr 1959 – darunter „Die Gitarre und das Meer“ von Freddy Quinn, „Souvenirs“ von Bill Ramsey und „Sugar Baby“ von Peter Kraus. Sogar eine der legendären Weihnachtstüten mit dem fröhlich springenden Weihnachtsmann war dabei. Vielen Dank dafür!

Albert-Armin Lerche mit Bundespräsident Theodor Heuss Foto: Lerche

Albert-Armin Lerche mit Bundespräsident Theodor Heuss Foto: Lerche

Diese Fundstücke erzählen von einem sehr beeindruckenden Lebenswerk. Von einem Mann, der aus Leidenschaft zur Musik und mit wachem Unternehmergeist ein Stück Stuttgarter Stadtgeschichte geschrieben hat: Albert-Armin Lerche.

„40 D-Mark Kopfgeld“: Lerches Weg vom Steinmetz zum Visionär

Geboren wurde Lerche 1922 in Berlin. Der Zweite Weltkrieg prägte seine Jugend und sein Leben. Als Fallschirmjäger kämpfte er an verschiedenen Fronten, geriet in russische und amerikanische Kriegsgefangenschaft. Als er am 8. Juli 1945 nach Stuttgart kam, war er knapp 23 Jahre alt und besaß nichts außer dem Willen, neu anzufangen.

„Genauso wie Millionen Deutsche besaß ich bei der Währungsreform 1948 40 D-Mark Kopfgeld“, schrieb er 1984 in der besagten Jubiläumszeitung seines Unternehmens. Zunächst schlug sich Lerche als Steinmetz und Heizungsrohrisolierer durch, um seine Familie zu ernähren. Doch sein eigentliches Talent lag woanders – in der Organisation, in der Kommunikation, im Gespür für Menschen und Stimmungen.

1950 holte ihn Eugen Mertz, der das zerstörte Hotel Marquardt gekauft und aufgebaut hatte, als Direktor ins neu eröffnete EM-Kino (benannt war das Kino nach den Anfangsbuchstaben des Eigentümers). Es war die Zeit des Wiederaufbaus, des Aufatmens, des neuen Glanzes, der Rückkehr der Träume.

Lerche holte Gina Lollobrigida nach Stuttgart

Premieren gerieten zu gesellschaftlichen Ereignisse: Schampus, Blitzlicht, Smoking. Lerche bewegte sich gekonnt in dieser Welt, holte Hollywood nach Stuttgart. Auf einem Foto in der alten Jubiläumszeitung sieht man ihn mit Gina Lollobrigida, die 1957 bei der Stuttgart-Premiere von „Der Glöckner von Notre Dame“ Autogramme gab. Doch der goldene Glanz sollte wenige Jahre später zu bröckeln beginnen.

Ende der 1950er-Jahre begann der Siegeszug der Television. Fernsehgeräte zogen in die Wohnzimmer der Deutschen ein. Immer weniger Menschen gingen ins Kino. Lerche reagierte – mit der für ihn typischen Mischung aus Pragmatismus und Vision. „Ich musste mir ein zweites Standbein schaffen“, schrieb er später.

Lerche eröffnet 1959 Stuttgarts erstes modernes Plattengeschäft

1959 eröffnete er im Marquardtbau, also direkt dort, wo er den Kinobetrieb leitete, ein kleines Schallplattengeschäft. Der Laden war kaum größer als ein Wohnzimmer, aber modern eingerichtet – mit klaren Linien, guter Akustik und freundlicher Beratung. Schon nach kurzer Zeit strömten die Kunden, als habe Stuttgart genau auf so einen Ort gewartet. Lerches Philosophie: Musik ist kein Luxus, sondern Teil des Alltags. Jeder sollte sich Musik leisten können.

Weil der Plattenladen immer besser lief, kündigte Lerche 1962 beim Kino, widmete sich mit vollem Elan und dem Herz der Musik. Eine zweite Filiale an der Königstraße 10c folgte, 1963 eine dritte. Eigentlich wollte er sich keine Konkurrenz machen, doch Freunde aus der Branche rieten: „Lerche, mach ein Radiogeschäft daraus!“

Lerche erfindet das „Schallplattenespresso“, ein Café mit Musikanschluss

Gesagt, getan. Die Radiogeräte verkauften sich sehr gut, besonders bei Gastarbeitern, die damit die Sender ihrer Heimat empfangen konnten. Und dann erfand Albert-Armin Lerche im ersten Stock der Königstraße 10c, in dem sich einst das Café Mozart befand, etwas, das es so in Stuttgart noch nie gegeben hatte: das „Schallplattenespresso“.

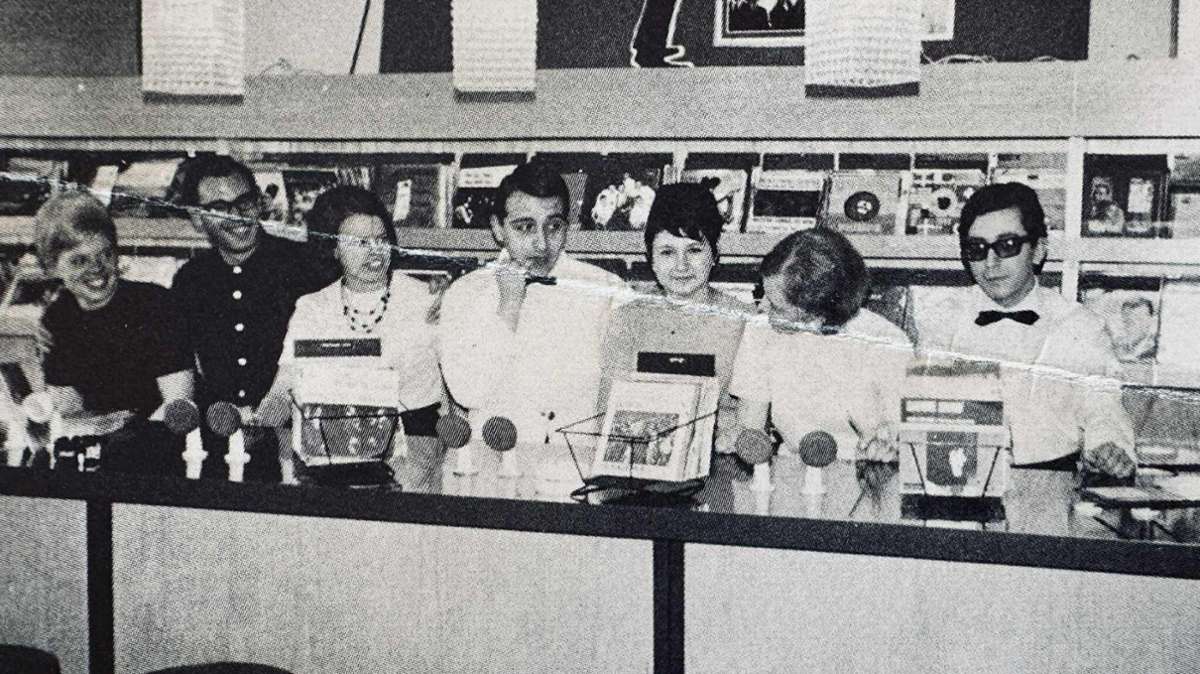

An 16 Tischen mit 64 Abhörstellen konnten Kundinnen und Kunden Musik hören, auswählen und telefonisch bestellen. Ein Treffpunkt für Schüler, Lehrlinge, Musikliebhaber. „Teilweise holten Berufsschullehrer ganze Klassen bei uns ab“, erinnerte sich Lerche später. Lerche machte es vor: Einkaufen ist mehr ist als Konsum – Einkaufen ist auch ein Erlebnis.

Lerche hat das Schallplattenespresso erfunden. Foto: Lerche

Lerche hat das Schallplattenespresso erfunden. Foto: Lerche

In den folgenden Jahren wuchs das Unternehmen kontinuierlich. 969 wurde die Filiale Königstraße 40 eröffnet, ein Radio-TV-Video-Hifi-Foto- und Schallplattenhaus auf drei Etagen mit 1000 Quadratmetern. 1972 kam eine Filiale an der Schulstraße hinzu (die 1980 schloss, weil es dort zu eng geworden war für immer mehr Ware), 1978 folgte das große Haus an der Königstraße 40 – drei Etagen, modern, hell, mit separater Abteilung für Fotogeräte.

Die Verkaufsfläche aller Standorte betrug bald etwa 5000 Quadratmeter – ein Mittelstandsunternehmen mit Herz und Struktur. Lerche war stolz auf sein Team und belohnte es: „Unsere Mitarbeiter sind am Umsatz beteiligt, was wesentlich zum Erfolg beigetragen hat.“

„Bei Lerche kaufen heißt sparen“ – mit diesem Slogan traf der Firmenchef den Zeitgeist. Von Konkurrenten wurde er halb spöttisch, halb anerkennend „Preisartist“ genannt, was Lerche als Kompliment verstand.

Er war Chef und Verkäufer zugleich, auf der Fläche präsent. Lerche war kein abgehobener Unternehmer – er war Teil seiner Mannschaft.

Lerches Erbe: Familie führt Modernisierungen fort

Überraschend starb er im Alter von 66 Jahren. Nach dem Tod von Albert-Armin Lerche im Jahr 1989 führte seine Familie – er hinterließ zwei Söhne aus zwei Ehen – die Geschäfte fort. Die 1990er Jahre brachten Modernisierungen, Umbauten und Erweiterungen – zuletzt 1999 mit einem neuen Treppenhaus an der Königstraße 40.

Doch die Welt des Einzelhandels veränderte sich. Elektronik-Großmärkte wie Saturn und Media Markt drängten mit niedrigen Preisen auf den Markt, der Online-Handel startete. Der Mittelstand geriet unter Druck.

„Es war ein schwerer Gang“, sagte 2003 Dieter Ganz, Generalbevollmächtigter der Gesellschafter, der Stuttgarter Zeitung, als die Firma Insolvenz anmelden musste. Besonders schmerzlich, weil Lerche eines der letzten großen Familienunternehmen der Unterhaltungselektronik war.

Die Gründe waren vielfältig: sinkende Umsätze im Einzelhandel, die Euro-Umstellung, eine allgemeine Kaufzurückhaltung. Der Insolvenzverwalter Tibor Braun betonte zwar, der Verkauf gehe zunächst weiter, „damit die Stuttgarter weiterhin kräftig kaufen können“. Doch das Ende war absehbar.

Anfang 2004 – 44 Jahre nach der Gründung – schloss das letzte Lerche-Haus. Ein Kapitel Stuttgarter Handelsgeschichte mit bis zu vier Filialen in unmittelbarer Nähe ging zu Ende.

An Weihnachten gab’s eine besondere Lerche-Tüte. Foto: ubo

An Weihnachten gab’s eine besondere Lerche-Tüte. Foto: ubo

Heute erinnern Relikte an das einstige Musikimperium: alte Plakate mit dem Lerche-Logo, die weiße Geburtstagsschallplatte, Werbeanzeigen aus alten Zeitungen, Fotos, die in den sozialen Medien geteilt und tausendfach geliked werden – und natürlich die übergroßen Plastiktüten im Querformat.

„Lerche-Charts“: Nostalgische Verkaufshitparade im Radio

Und Volker Croll, der langjährige Lerche-Mitarbeiter, erinnert an die „Lerche-Charts“, die einer Verkaufshitparade entsprachen, beim Bürgerradio: „Allen Hörern, die diese bei uns ,abonniert’ hatten, haben wir sie zugesagt – den Begriff „Newsletter“ gab es damals noch nicht. Aus dieser Liste ging hervor, ob ein gespielter Titel seinerzeit noch erhältlich war und wenn ja, auf welchem Tonträger.“ Heute, im Streaming-Zeitalter, sei das fast unvorstellbar, aber damals habe man nicht alle Titel bekommen. So habe es etwa Zeiten gegeben, in denen Platten von Smokie ausverkauft waren.

Volker Crolls Weg vom Lerche-Mitarbeiter zum Radio-Moderator

So kam Volker Croll, der nebenberuflich als DJ und Conférencier gearbeitet hatte, zum Radio. Bis Sommer 1990 moderierte er beim Bürgerradio, dann ging er zur „Oldieshow“ bei RTL Stuttgart. Von 1992 bis 1997 hatte er seine wöchentliche „Oldie-Melodie“ bei Stadtradio 107,7 und tolle Oldie-Tanznächte etwa in der Liederhalle.

In den Herzen vieler Stuttgarterinnen und Stuttgarter lebt Lerche weiter: in Erinnerungen an den ersten Plattenkauf, das Abhören neuer Hits oder das Staunen über die technische Welt des Klangs. Die Lerche mag verklungen sein – aber ihr Echo klingt in Stuttgart bis heute nach. Albert-Armin Lerche kann stolz sein.

Diskutieren Sie mit unter: www.facebook.com/Album.Stuttgart