Zum Zeitpunkt der Gründung des Ernst-Bloch-Zentrums im Jahr 1997 ist noch offen, wohin die Reise geht. Der 1995 erworbene Wohnungsnachlass Ernst Blochs liegt zwischengelagert im Stadtarchiv herum, das Institut ist ohne Haus und wird vom Rathaus aus gesteuert, einige Jahre in Personalunion mit dem Kulturbüro. Ein utopisches Projekt zum perfekten Schiefgehen, denn auch Geld ist keins da. Die fetten Jahre der einst reichen Stadt sind jedenfalls vorbei. Über ihr hängt zeitlebens der Ruch einer zwiespältigen Identität: einerseits ein bedeutender Industriestandort zu sein, andererseits sich nicht erfolgreich gegen ein Schattendasein gegenüber der Residenzstadt Mannheim emanzipieren zu können. So gesehen kommt die Gründungsgeschichte des Ernst-Bloch-Zentrums aus der Not.

Das „roh-kalte Gesicht des Spätkapitalismus“

Schon vor 100 Jahren stellt Ernst Bloch in „Ludwigshafen – Mannheim“ seiner Geburtsstadt ein ernüchterndes Zeugnis aus: „das reine, roh-kalte, phantastische Gesicht des Spätkapitalismus“ hängt noch immer im kollektiven Unterbewussten der Bevölkerung. Stolz ist die Bürgerschaft in ihren Stadtteilen, auf das Stadtzentrum ist sie es nicht. Vor diesem Hintergrund beginnt ein außergewöhnliches Narrativ, nämlich auf die Kontrastwirkung Ludwigshafens zu setzen, in der sich anpacken lohnt, „noch das Alte zu plündern, zu Neuem zu montieren“. Hier, in dieser Volte von Gestaltungswillen, liegt der Nukleus des Erfolgs, der am 3. November 2000 seinen Anfang nimmt.

Mit dem Gedanken einer Metropolregion muss sich Ludwigshafen nicht mehr solitär definieren, denn fortan geht die Power dieser Stadt in der Synergie einer Wirtschafts- und Kulturregion auf. In den Jahren um die Jahrtausendwende ist der Boden für Innovation generell fruchtbar. Bundespräsident Horst Köhler ruft das „Land der Ideen“ aus. Aus allen Institutionen und Schichten der Gesellschaft kommen Ideen und Visionen von Menschen, die mitgestalten wollen: Bereits 2003 findet BASF-unterstützt das erste future:lab Zukunftssymposium statt zur Stadtentwicklung und Bürgerregion. Bis 2010 folgen weitere Symposien zur Wissensregion, zu Europa und Kultur sowie zur Utopie als Denkwende. 2004 gründet sich die BürgerStiftung (die erste in Rheinland-Pfalz), 2005 startet viel versprechend das Festival des deutschen Films. Dies alles mündet schließlich in die Metropolregion Rhein-Neckar. In dieser Zeit des Aufbruchs stehen die Wahrzeichen der Stadt (Engelhorn-Haus, Tortenschachtel und Rathauscenter) noch, und kaum einer ahnt, in welchen Abgrund Ludwigshafen schaut, auch dem 11. September 2001 und der Weltfinanzkrise 2008 geschuldet.

Ludwigshafen sticht Tübingen und Marbach aus

Der Durchbruch für die heutige bekannte Walzmühlvilla gelingt erst mit dem politisch tollkühnen Durchsetzungswillen des damaligen Oberbürgermeisters Wolfgang Schulte. Den 1998 überraschend verfügbaren wissenschaftlichen Nachlass von Ernst Bloch muss man erst einmal haben wollen und bekommen können, schließlich hat sich Ludwigshafen gegen die Mitkonkurrentinnen Stadt Tübingen und Akademie der Künste Berlin durchzusetzen.

Natürlich ist Bloch in Berlin oder Marbach besser aufgehoben – theoretisch, aber praktisch kann seine wahre Bedeutung gerade in seiner Geburtsstadt herausgestellt werden, nicht nur seine heimatstädtische Verortung betreffend, sondern mit seinen, den Blochschen Themen konkrete Utopie, Hoffnung und aufrechter Gang. Mit dem Nachlass ist nicht nur das Archiv entscheidend aufgestockt, sondern vor allem das Zentrum entscheidend gestärkt: ohne das Archiv als Kern wäre das Zentrum eine austauschbare Hülle, so die Prämisse. Innere Bedeutung stärkt Außenwirkung und damit Relevanz im Stadtgeschehen. Ludwigshafen setzt sich schließlich mit einer extraordinären architektonischen und Programm-Konzeption durch. Der Dreiklang Archiv, Ausstellung und Zukunftsforum steht für Vielseitigkeit und den Mut zur Utopie. Wissenschaftler wie Jan Philipp Reemtsma wären wohl nie ins Bloch-Archiv gekommen (auch um übrigens die Restaurierung des Nachlasses anzumahnen), wenn sie sich im Ernst-Bloch-Zentrum nicht gleichzeitig ein öffentliches Forum erwarten konnten.

Eine Institution als Experiment

Für den Schreiber dieser Zeilen ist es von Anfang an ein offenes Experiment, eine Institution erfinden zu müssen, die sich zweifach auszuzeichnen hat: Gewicht in der philosophischen (Bloch-)Welt zu erlangen und philosophische Themen auch für das Stadtleben nutzbar zu machen. Dabei ist noch Monate zuvor die Villa per Stadtratsbeschluss bereits zum Abriss bestimmt, was eine couragierte Bürgerinitiative zu verhindern wusste. Dem Ernst-Bloch-Zentrum sollte eine identitätsstiftende Rolle zukommen. Von ihm aus sollten Zukunfts- beziehungsweise utopische Impulse ausgehen, es sollte ein zentraler Veranstaltungsort werden. Für eine zukunftsfähige Programmgestaltung wird schlicht so geplant: Wie wird nicht nur das Prinzip Hoffnung (Blochs Opus magnum) zum öffentlichen Thema, sondern die Utopie als Antrieb für Entwicklungen generell ins positive Licht gerückt.

Nach fünf Jahren Planung ins Ungewisse ist da nun ein Haus, und was für eines. Es ist eine gewaltige Anstrengung und ein für diese Stadt ungewöhnlicher Schritt: über sieben Millionen (damals noch) D-Mark kostet allein der Erwerb und Umbau der Villa. Die Stadt, die (damalige) Stadtsparkasse, das Land Rheinland-Pfalz, die BASF, die Klaus Tschira-Stiftung und weitere über 40 Förderer und Sponsoren unterstützen den Aufbau mit ca. 1,4 Millionen Euro. Der vielleicht bedeutendste Schritt ist mit der Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum gemacht, mit dem Stiftungskapital von 1,5 Millionen Euro, weil eine Stiftung zumindest damals in Hochzinszeiten Geld für die Ewigkeit bedeutet. Noch wichtiger als das Monetäre aber ist die Möglichkeit, die Programmgestaltung weitgehend über die Stiftung abzuwickeln und die Stadt zu entlasten. Dies bedeutet künstlerische Freiheit und Unabhängigkeit: Standbein Stadt, Spielbein Stiftung. Die ideale Abfederung für ein waghalsiges Utopieprojekt.

„Futurum links des Rheins“

Die neue Kulturstätte, ein Leuchtturm, direkt am Rhein und in Sichtbeziehung zum Mannheimer Schloss, was schon den jungen Philosophen Bloch prägt, als er vom „Antiquarium rechts des Rheins und Futurum links des Rheins“ spricht, symbolisiert die dialektische Energie beider Städte: fortan schmückt die Blochsche „Seestadt auf dem Lande“ manch Eröffnungsrede und Begrüßung. Die Pläne um ein hochwertiges Programm sind so ehrgeizig wie umstritten. Während die einen eine schleichende sozialistische Unterwanderung einer städtischen Institution, die im Namen Bloch agiert, befürchten, warnen andere vor einer Überforderung der Stadt, die noch immer nicht das Arbeiterstadtimage ablegt und der das geborene Klientel fehlt. Also: Auch der beste Inhalt braucht seine gute Form. Das Tübinger Arbeitszimmer von Ernst Bloch wird begehbar unter einer Glasplatte installiert und wird zur Hauptattraktion. Da sie zur Eröffnung nicht fertig wird, kommt es zu einem (nicht begehbaren) Provisorium, mit einem Geländer drumherum. Die meisten Besucherinnen und Besucher finden das sogar schick, und es ist nur schwer klarzumachen, dass es sich nicht um das Endprodukt handelt. Langfristig hat diese spektakuläre Präsentation nicht nur touristischen Effekt, sie erlaubt auch beinahe intime Einblicke in die Atmosphäre von Blochs Arbeit, seine Privatbibliothek (mit seinem Schelling und seinem Hegel), den Altar mit der ihm „heiligen“ Else von Stritzky, den Ohrensessel, von dem aus er unzählige Interviews gegeben hat.

Schreibtisch von Ernst Bloch, er gehört zu dem unter einem Glasdach ausgestellten Bloch-Zimmer.Foto: KUNZStubenfliege oder Gott?

Schreibtisch von Ernst Bloch, er gehört zu dem unter einem Glasdach ausgestellten Bloch-Zimmer.Foto: KUNZStubenfliege oder Gott?

Julian Nida-Rümelin, Philosoph, Berliner Hochschulrektor und früherer Kulturstaatsminister, spricht die Bedeutung dieser Architektur so an: „Die Atmosphäre hier im Ernst-Bloch-Zentrum ist etwas ganz Besonderes. Das mag an diesem Schwebezustand der Glasdecke über dem Arbeitszimmer von Ernst Bloch liegen. Das ehemalige Arbeitszimmer eines der größten Denker, den Deutschland im 20. Jahrhundert hervorgebracht hat, ist an Bescheidenheit kaum überbietbar. Dieses Besondere füllt den gesamten Raum, auch mental.“ Legendär bleibt der launige Spruch des Komponisten Wolfgang Rihm, der, frisch gekürt als Siemens-Musikpreisträger, auf der Glasplatte stehend ausspricht: „Bin ich hier die Stubenfliege oder bin ich Gott?“

Zeitlose Gestaltung und Lust zum Diskurs

Die Themen der Utopie, die sogenannten Blochschen Themen vergegenständlichen sich in utopisch gestalteten Ausstellungsexponaten, den sogenannten Themensatelliten: Hoffnung, Heimat, aufrechter Gang, Künste, Naturallianz, Arbeit, Religion. Heute kommen sie mit den einst hochmodernen „Macs“ freilich wie im gewollten Retro-Look daher. Dafür sind sie zeitlos, jederzeit und vor jedem Publikum einzusetzen. Die Gestaltung ist einheitlich durchdesignt, von Ausstellung bis Internetauftritt. Das Ernst-Bloch-Zentrum ist übrigens schon 2001 eine der ersten Einrichtungen, die eine eigene Homepage haben (www.bloch.de) und dank eines Telekom-Sponsoring öffentliches Internet anbieten.

Büchnerpreisträgerin Ursula Krechel bei ihrer Lesung im Bloch-Zentrum.Foto: KunzDie Lust auf Auseinandersetzung

Büchnerpreisträgerin Ursula Krechel bei ihrer Lesung im Bloch-Zentrum.Foto: KunzDie Lust auf Auseinandersetzung

Letztlich wird die Vision eines Zusammenspiels unterschiedlicher Formate verwirklicht, von Zukunftssymposien, Ausstellungen, Lesungen und Vorträgen. Mit prominenten Philosophen, Schriftstellerinnen und Wissenschaftlern, manchmal Politikerinnen wie Rita Süßmuth oder Kurt Beck, wird kein Starkult aufgeführt, sondern die Lust zur Auseinandersetzung wird in Szene gesetzt: moderierte Streitgespräche zwischen Kontrahenten wie Peter Sloterdijk und Daniel Cohn-Bendit; Aufbietung von Buchklassikern wie Klaus Theweleits „Männerphantasien“ und ihr Bezug zur heutigen Zeit; Schlagabtausche der Generationen und politischen Lager wie zwischen Sahra Wagenknecht und Heiner Geißler; provokante Gastspiele von Günter Wallraff, Wolf Biermann, Klaus Staeck und sogar der Diskurspopgruppe Tocotronic, die mit linksintellektuellen „FAZ“-Redakteur und Autor Dietmar Dath auftreten; oder die personifizierte Weisheit eines Alfred Grosser im öffentlichen Disput. Mit der Zeit bildet sich das richtige Feeling aus, wenn etwa Schriftsteller und Schriftstellerinnen wie Saša Stanišić, Ursula Krechel, Robert Menasse und Bodo Kirchhoff zu Lesungen eingeladen werden, denen Jahre später der deutsche Buchpreis verliehen wird.

»Männerphantasien«-Autor Klaus Theweleit beim »Utopischen Gespräch«.Foto: KUNZ

»Männerphantasien«-Autor Klaus Theweleit beim »Utopischen Gespräch«.Foto: KUNZ

Neuausgerichtet wird auch der Ernst-Bloch-Preis. Dieser gewinnt an internationaler Kontur und wird herausragende Philosophen und Literatinnen auszeichnen, die eben noch nicht mit Preisen überschüttet sind: Bourdieu, Hobsbawm, Dan Diner, Benhabib. Und junge Gelehrte wie Navid Kermani oder Carolin Emcke werden mit ihrem Erstling Bloch-Förderpreis in eine bedeutende Karriere geleitet.

Eine realisierte Utopie

Schließlich ist eine Einrichtung entstanden, die es schafft, trotz philosophischem Nukleus auch Breitenwirkung zu erzielen, nicht nur öffentliches Diskursforum für Stadt und Land zu sein, sondern auch einen Bildungsauftrag zu erfüllen. Die Internationale Ernst-Bloch-Gesellschaft ist dort regelmäßig mit ihren großen Tagungen präsent. Die Studienstiftung des deutschen Volkes veranstaltet ihre Auswahlverfahren. Auch zahlreiche Schulen nutzen die anregende Atmosphäre, etwa die Integrierte Gesamtschule Ernst Bloch oder das Carl-Bosch-Gymnasium. Besonders, wenn Zeitzeugen aufgeboten sind, die von ihrem Leid in Konzentrationslagern der Nazis erzählen wie Anita Lasker-Wallfisch, Eva Umlauf oder Edgar Hilsenrath, sind die Ohren der jungen Menschen gespitzt.

Leitet seit 2018 das Bloch-Zentrum: die in Italien geborene Literaturwissenschaftlerin Immacolata Amodeo.Foto: KUNZ

Leitet seit 2018 das Bloch-Zentrum: die in Italien geborene Literaturwissenschaftlerin Immacolata Amodeo.Foto: KUNZ

Bei so viel Anfang erweist sich das seit 2018 von der italienischstämmigen Literaturprofessorin Immacolata Amodeo geleitete Ernst-Bloch-Zentrum heute als realisierte Utopie.

Zum Autor

Klaus Kufeld, Dr. phil., Politikwissenschaftler, promoviert bei Julian Nida-Rümelin an der LMU München, war von 1997 bis 2018 Gründungsdirektor des Ernst-Bloch-Zentrums und seiner Stiftung. Zuvor war er Bildungsberater und 1990 erster Kulturbüroleiter. Er gründete unter anderem den Kultursommer und den William Dieterle Filmpreis. Zuletzt erschienen ausgewählte Vorträge und Essays seines Wirkens: Rückkehr zur Utopie. Philosophische Szenarien. Verlag Karl Alber, München/Freiburg 2021. Außerdem: Im Diskursraum der Utopie, Eine szenische Auslese aus 20 Jahren Ernst-Bloch-Zentrum, mit Fotografien von Bernhard Kunz, Ludwigshafen 2018. www.klaus-kufeld.de

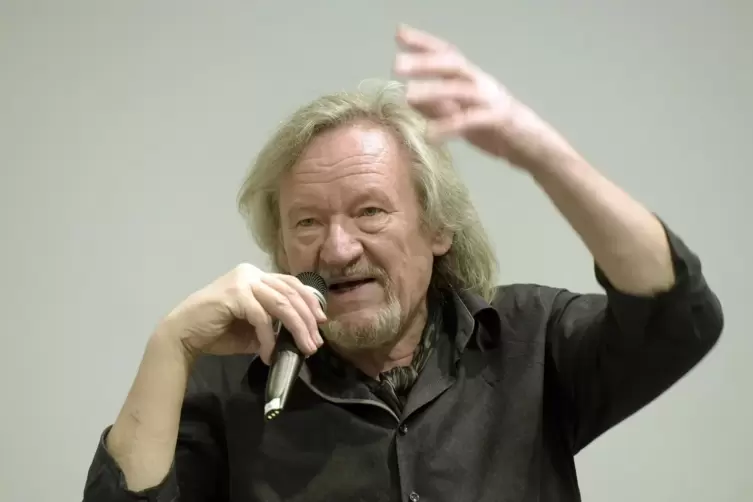

Auf dem Weg: Autor Klaus Kufeld.Foto: Markus Clauer

Auf dem Weg: Autor Klaus Kufeld.Foto: Markus Clauer