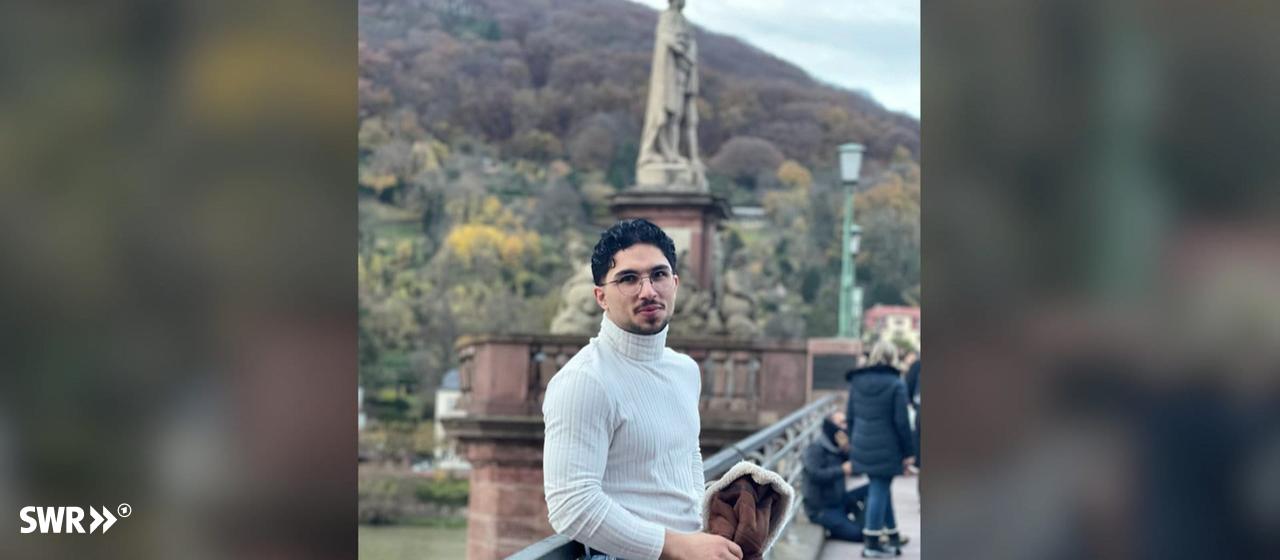

Die Abschiebung von Ramzi Awat Nabi in den Irak hat bundesweit für Aufsehen gesorgt. Mit einem Studentenvisum könnte er bald wieder einreisen, doch es gibt noch eine letzte Hürde.

Ein Studentenvisum: Für Ramzi Awat Nabi würde es die Rückkehr in sein altes Leben bedeuten. Bis Anfang August hatte er an der Hochschule Esslingen Nachhaltige Gebäude- und Energietechnik studiert, lebte mit seinem älteren Bruder Bilal in einem Studentenwohnheim in Stuttgart-Vaihingen. Dann wurde er mitten in der Nacht von Polizeibeamten überrascht und in den Irak abgeschoben.

Bei SWR Aktuell haben wir damals über den Fall berichtet:

In der Autonomen Region Kurdistan im Norden des Landes kam er bei Bekannten unter, er kämpft von dort aus für seine Rückkehr nach Deutschland. Möglicherweise mit Erfolg, denn nun hat die Stuttgarter Ausländerbehörde die Wiedereinreisesperre für Ramzi Awat Nabi auf drei Monate verkürzt. Das Dokument, das dies bescheinigt, liegt dem SWR vor.

Wiedereinreise nach drei statt 30 Monaten möglich

Bei Abschiebungen wegen abgelehntem Asyl gilt normalerweise eine Wiedereinreisesperre von 30 Monaten. Nach der Verkürzung der Sperre könnte Nabi bereits am 5. November wieder einreisen: Dann ist seine Abschiebung genau drei Monate her.

Ein Sprecher der Stadt Stuttgart begründete die Entscheidung damit, dass Nabi „zwischenzeitlich eine im Irak ausgestellte biometrische ID-Karte vorlegen konnte, die ausschließlich persönlich vor Ort beantragt werden kann“. Damit sei seine Identität nun „zweifelsfrei geklärt“. Wegen Zweifeln an seiner Identität hatte ihm die Behörde zuvor keine Aufenthaltsgenehmigung erteilt, woraufhin die Abschiebung erfolgte. Die „neuen Tatsachen“ würden nun „eine Anpassung der ursprünglichen Entscheidung rechtfertigen“.

Nabi muss für seine Abschiebung bezahlen

Die Kosten für seine Abschiebung muss Nabi selbst tragen. Das ist bei der Wiedereinreise von zuvor abgeschobenen Personen üblich. Nabis Rechtsanwalt Roland Kugler schätzt die Kosten auf „mehrere tausend Euro“. Dank seiner zahlreichen Unterstützer wird Nabi die wohl bezahlen können: Sie haben für seine Rückkehr und für die Bezahlung der Anwaltskosten Geld gesammelt.

Doch es gibt noch eine letzte Hürde: das Studentenvisum. Nabi hatte es bereits kurz nach seiner Abschiebung beim deutschen Generalkonsulat im nordirakischen Erbil beantragt. Inzwischen hat die Stuttgarter Ausländerbehörde eine sogenannte „Vorabzustimmung“ für das Visum erteilt, die dem SWR ebenfalls vorliegt. Demnach stehe einer Erteilung des Visums durch die deutsche Vertretung im Irak nichts mehr im Wege, so Rechtsanwalt Kugler.

„Über ein Jahr“ warten für ein Studentenvisum

Das Visum ausstellen müssen die deutschen Behörden im Irak. Die geben auf ihrer Website an: Nachdem man wie Nabi auf der Warteliste für ein Studentenvisum registriert wurde, muss man „über ein Jahr“ auf einen Termin warten. Doch noch länger Irak auszuharren, komme für seinen Mandanten nicht in Frage, so der Anwalt: „Er will sein Studium hier in Deutschland so schnell wie möglich wiederaufnehmen.“

Kugler zufolge gilt es nun, dem deutschen Konsulat zu vermitteln, dass die Stuttgarter Ausländerbehörde bereits alle Formalia geklärt habe und das Visum dementsprechend schnell ausgestellt werden könne: „Die müssen das nur vorziehen.“ Doch mit dem Konsulat in Kontakt zu treten, sei nicht einfach: Auf eine E-Mail habe er bislang nur eine automatische Antwort erhalten.

Familie kam 2018 nach Deutschland

In Stuttgart hoffen Freunde und Unterstützer, dass auch die letzten Formalitäten schnell geklärt werden und Ramzi Awat Nabi bald zurückkehren kann. „Wir wollen eine schnelle Lösung“, sagt sein Bruder Bilal.

Die beiden Brüder waren mit ihren Eltern und sechs weiteren Geschwistern Anfang 2018 nach Deutschland gekommen. Ihre Heimat im kurdischen Teil des Irak hatten sie schon 2016 verlassen, nach eigenen Angaben flüchteten sie vor der Terrororganisation „Islamischer Staat“ und der allgemeinen Unsicherheit in dem Land.

Ramzi Awat Nabi: Abiturnote 1,5

Bei der Einreise nach Deutschland war Ramzi 16, also noch minderjährig. Bilal als ältester Sohn der Familie war 18. 2022 machten die beiden Brüder in Rheinland-Pfalz ihr Abitur. Ramzis Abiturnote: 1,5.

Danach gingen die Brüder für ihr Studium nach Stuttgart. Der Rest der Familie hatte Deutschland da bereits verlassen. Für sie gab es keine Bleibeperspektive, weil der Vater nach der Einreise nach Deutschland falsche Ausweispapiere vorgelegt hatte, so die Behörden. Inzwischen lebt die Familie in England.

Bilal durfte bleiben, Ramzi musste gehen

Zurück in den Irak musste nur Ramzi. Letztlich wurden ihm die falschen Ausweispapiere, die sein Vater nach der Einreise zunächst vorgelegt hatte, zum Verhängnis und die Tatsache, dass er früher als sein Bruder umgezogen war: So war die Stuttgarter Ausländerbehörde für Ramzi zuständig. Bilal blieb noch etwas länger in Rheinland-Pfalz gemeldet, wo ihm schließlich eine Härtefallkommission das Bleiberecht in Deutschland gewährte.

Nach Angaben der Stuttgarter Ausländerbehörde gelang es Ramzi nicht, seine Identität nachzuweisen. Sein Bruder Bilal zeigte dem SWR mehrere Dokumente, die Ramzi auch bei der Ausländerbehörde eingereicht hatte. Die Stadt Stuttgart bestätigte dem SWR, dass Ramzi der Behörde unter anderem einen Reisepass vorgelegt hatte, doch sie zweifelte an der Grundlage, auf der der Pass ausgestellt worden war.

Abschiebung im Schlafanzug

In letzter Konsequenz folgte die Abschiebung. Die Bewohner des Stuttgarter Studentenwohnheims waren schockiert vom Vorgehen der Beamten. Bilal, der ebenfalls in dem Wohnheim lebt, durfte nicht mehr zu seinem Bruder. Bilals Angaben zufolge wurde Ramzi im Schlafanzug abgeführt, weil er die kurze Zeit, die ihm zum Umziehen und zum Packen seiner Sachen geblieben wäre, darauf verwendete, seine Dokumente herauszuholen. So wollte er die Beamten bis zur letzten Minute davon überzeugen, dass er sich – so seine Auffassung – rechtmäßig in Deutschland aufhielt.

Zurück im Irak, nach eigenen Angaben „ohne enge Freunde oder meine Familie““, fühlte er sich hilflos: „Alles, jede Sekunde, jede Minute und jede Stunde hier ist für mich mit Unsicherheit verbunden“, sagte Ramzi dem SWR damals am Telefon über sein Leben in dem Land, das er als Jugendlicher mit seiner Familie verlassen hatte.

Kritik an der Abschiebung, aber auch Rückendeckung für die Behörden

In Deutschland sorgte der Fall bundesweit für Aufsehen. Neben dem SWR und der „Stuttgarter Zeitung“ berichteten unter anderem auch die „Tagesthemen“ im Ersten. Auch Politiker äußerten sich. Cem Özdemir, Spitzenkandidat der Grünen für die kommende Landtagswahl, sagte: „Fälle wie der von Ramzi Awat Nabi führen nachvollziehbar zu Frust. Weil es den Eindruck verstärkt: Es werden zuerst diejenigen abgeschoben, die gut integriert sind und sich einbringen, während bei offensichtlichen Problemfällen zu oft nicht gehandelt wird.“

Die Stuttgarter Ausländerbehörde verteidigte ihr Vorgehen. Sie bekam dabei Rückendeckung von Stuttgarts Ordnungsbürgermeister Clemens Maier (Freie Wähler). Er ließ erklären, die Behörde habe „richtig gehandelt“. Er schloss sich der Auffassung an, dass „die Identität des Antragstellers nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte“.

Hat die Ausländerbehörde „richtig“ oder „rechtmäßig“ gehandelt?

Heute sagt die Stadt Stuttgart, ihre Ausländerbehörde habe „rechtmäßig gehandelt“. Zum Zeitpunkt der Abschiebung sei „eine zweifelsfreie Identitätsklärung nicht möglich“ gewesen: „Erst durch die später, im August 2025 ausgestellte biometrische ID-Karte aus dem Irak konnten neue, verlässliche Identitätsnachweise erbracht werden.“

Ramzi Awat Nabis Bruder Bilal sieht das anders: Schon die Dokumente, die Ramzi vor seiner Abschiebung eingereicht hatte, hätten die Behörden als Identitätsnachweise akzeptieren können, sagt er – so wie es die Härtefallkommission in Rheinland-Pfalz bei ihm selbst getan hatte. „In Ramzis Leben wurde die Handbremse gezogen“, sagt er mit Blick auf dessen Abschiebung: „Wir wollen, dass er endlich wieder das tun kann, was er mit seinem Leben vorhatte.“

Mehr zu Migration in BW