Die Jüdischen Kulturwochen in Stuttgart bieten dieses Jahr wieder ein vielfältiges Programm. Zum Auftakt wurde über jüdisches Leben im Alltag diskutiert. (Symbolfoto) Foto: imago/photothek

Die Jüdischen Kulturwochen in Stuttgart bieten dieses Jahr wieder ein vielfältiges Programm. Zum Auftakt wurde über jüdisches Leben im Alltag diskutiert. (Symbolfoto) Foto: imago/photothek

Vertreter dreier Generationen diskutieren zum Auftakt der Jüdischen Kulturwochen in Stuttgart über Alltag und Antisemitismus – und landen doch beim Nahost-Konflikt.

Ein buntes Prisma in stark leuchtenden Farben vor dem Neuen Schloss: „Das ist das neue Logo für die Jüdischen Kulturwochen“, präsentierte Barbara Traub, die Vorstandssprecherin der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg (IRGW), das Bild der gläsernen Skulptur bei der Eröffnung der Kulturwochen im Rathaus. Facettenreich wie das jüdische Leben, solle es ein starkes Signal senden in die Stadt, in der die jüdische Gemeinde schon am 9. Juni 1945 wieder gegründet wurde, ein fulminantes Aufbauwerk leistete und in der Gesellschaft angekommen und mittendrin dabei sei.

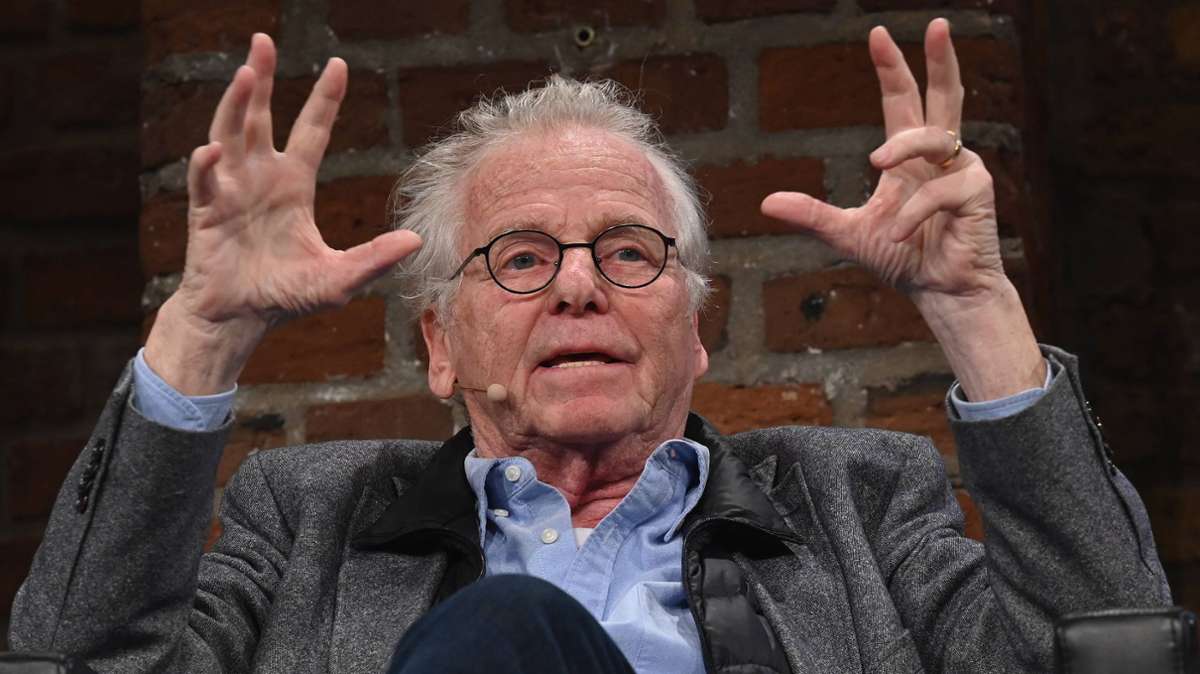

Daniel Cohn-Bendit polarisiert auf dem Podium in Stuttgart

Auf den Boden der bundesdeutschen Realität holte die Talkrunde zum Thema „Jüdisches Leben aus der Sicht dreier Generationen“ zurück. „Was ist für Sie jüdisch“, wollte die Journalistin Ilanit Spinner als Moderatorin von den Gästen auf dem Podium wissen. „Widersprüchlich denken“, antwortete Daniel Cohn-Bendit (80), der als Publizist und Politiker von Bündnis 90/Die Grünen und im Europaparlament damit oft und auch an diesem Abend polarisierte.

Daniel Cohn-Bendit polarisierte auf dem Podium zum Auftakt der Jüdischen Kulturwochen Stuttgart. (Archivfoto) Foto: imago/Horst Galuschka

Daniel Cohn-Bendit polarisierte auf dem Podium zum Auftakt der Jüdischen Kulturwochen Stuttgart. (Archivfoto) Foto: imago/Horst Galuschka

Für Daniel Neumann (52), Rechtsanwalt in Frankfurt und Vorsitzender des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Hessen, ist es „bitterer Humor“ und für Noemi Goldberg (24), Vorstandsmitglied der Jüdischen Studierendenunion Württemberg (JSUW), „die Community“. In der Gemeinschaft mit den jüdischen Kommilitonen spüre sie das jüdische Leben, Neumann findet es „in meiner Gemeinde“.

Geschützte Räume für den Rückzug. Sie habe schon in der Schule viel Antisemitismus erlebt und niemand habe es ernst genommen, beklagte Noemi Goldberg. Deutlicher wurde Neumann, der als 13-Jähriger mit ansehen musste, wie „Nazis vor unserem Haus aufzogen und das Horst-Wessel-Lied sangen“ und jetzt werde es immer schlimmer: Nach dem 7. Oktober habe sich seine 14-jährige Tochter als Judenhure beschimpfen lassen müssen, der zehnjährige Sohn frage, ob er sich als Jude outen könne. Und dass Juden überlegen, ob sie ihren Davidsstern verstecken und auf die Kippa verzichten sollen, sei so pervers wie die Polizei vor Synagogen und anderen jüdischen Einrichtungen.

Nahost-Konflikt soll Bestandteil des Unterrichts in der Schule sein

Cohn-Bendit, der mit der Bemerkung, dass er jüdisches Leben bei den Demos in Israel gegen die Regierung spüre, schon eine Kontroverse andeutete, bekannte, dass der 7. Oktober auch für ihn ganz schrecklich gewesen sei: „Diese Tage waren furchtbar, ich habe mich nur noch als Jude gefühlt, einsam und verzweifelt über diese ‚Ja, aber’-Reaktionen.“ Doch nun könne er keine falsche Solidarität mehr üben und wolle ehrlich sein: Netanjahu und seine rechtsextremen Minister seien Faschisten. Zustimmung auf dem Podium bekam er dafür nicht, die Zuhörer hielten hörbar den Atem an.

Einigen konnten sich die Diskutanten darauf, dass in der Folge dieses Massakers die deutsche Zivilgesellschaft und die Linke versagt hätten. Obwohl Deutschland für Juden dank der Solidarität durch die Politik das sicherste Land sei. „Die Leute sind alle verwirrt, die Widersprüche sind kafkaesk“, umschrieb Cohn-Bendit das Dilemma. Und Neumann forderte eine Bildungsoffensive: In den Schulen müsse der Nahost-Konflikt Bestandteil des Unterrichts sein, „das ist wichtiger als Karl der Große“.

Ehe Cohn-Bendits Forderung nach einer Zwei-Staaten-Lösung doch zum Konflikt geführt hätte, pries die Moderatorin die Kultur des Miteinanders beim Kochen und Essen, das auch Teil der Veranstaltungen ist. Und ein Film brachte wieder zurück nach Stuttgart in die jüdische Gemeinde, in der das Leben stark und bunt ist wie das gläserne Prisma.