Deutsche Oper Berlin/TRISTAN UND ISOLDE/E. Teige/ Foto: Bernd Uhlig

Deutsche Oper Berlin/TRISTAN UND ISOLDE/E. Teige/ Foto: Bernd Uhlig

Am 1.11. ist er da, der Schreck eines jeden bundesdeutschen Vernunftbürgers – der Schokoladenweihnachtsmann im Supermarkt. Wenn der erste Advent erst in vier Wochen kommt, wer kauft dann diese Dinger? Nun, der Konsum einer Schokoladenware kann durchaus strategisch geschickt eingesetzt werden. Wer beispielsweise zum genau richtigen Zeitpunkt dem arglos lächelnden Gesicht den Kopf abbeißt und sich an Schokosplittern im Mund erfreut, der hebt seinen Blutzuckerspiegel vor jedem Tristan und Isolde-Akt an der Deutschen Oper genau richtig, um diesem (höflichst!) Monsterstück maximale Konzentration zu ermöglichen. (Rezension der Premiere v. 1. November 2025)

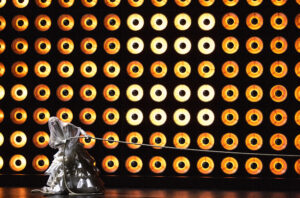

Nicht, dass die Inszenierung (Regie: Michael Thalheimer) großes Rätselraten vom Publikum verlangen würde. Während des Vorspiels schleppt sich Isolde auf die Bühne, zerrt ein Tau über ihrer Schulter, dessen Ende nie zu sehen ist. Eine Parallele dazu tut sich zu Beginn des dritten Aktes auf, als Tristan dasselbe Schicksal widerfährt. Die gefangene Isolde, der sterbende und trotzdem verzweifelt wartende Tristan – Momente, in denen die Figuren sich an ihrer Realität abarbeiten wie an einer schweren Schlepparbeit, gefesselt an das reale Dasein. Ob man ein physisches Seil braucht, um das darzustellen, ist fraglich. Möbel sind ansonsten Mangelware; Brangäne öffnet im ersten Akt suchend imaginäre Schubladen (Bühne: Henrik Ahr). Immerhin der Becher mit Sühnetrank ist echt. Er zerschellt am Boden in tausend Stücke, als die Wirkung des Becherinhaltes in den Trinkenden erblüht. Tristan gerät angesichts einer großen Glasscherbe auf dem Fußboden in Verzückung und trägt diese in folgenden Akten stets mit sich herum. Im großen Duett „O sink hernieder…“ schneiden sich beide Liebenden mit selbiger Glasscherbe die Pulsadern auf, was selbstverständlich zu diesem Zeitpunkt nur eine geträumte Handlung ist, dieses gemeinsame Sterben. Denn König Marke hält den Quicklebendigen nicht allzu lang danach eine sehr ernste Ansprache. Zum Spontanduell mit Melot muss ebenfalls nur die Glasscherbe herhalten, aber das ist ohnehin vergebens; Tristan sticht sich mit voller Absicht Melots Messer unter die Rippen. Das Ganze wird durchgehend begleitet von einer großen Lampenwand, die mal heller, mal dunkler in einem orangegelb wie Eulenaugen die Figuren anstarren (Licht: Stefan Bollinger). Tristan und Isolde und die quälend-hellen Augen der Welt, das wäre ein faszinierender Ansatz, um zu verfolgen, wie sich diese unmögliche Liebe vor der Ungnade einer ständig beobachtenden, engen Realität windet, auch, dass die Figuren manchmal nicht angeleuchtet werden, sondern selbst zu leuchten scheinen – aber an welchen Stellen wie kräftig die Lampenwand leuchtet, erschließt sich dann doch nicht sehr helle. Immerhin: die „Nacht der Liebe“ darf auch eine Nacht auf der Bühne sein.

Deutsche Oper Berlin/TRISTAN UND ISOLDE/G. Zeppenfeld, D. Murphy, T. Lehman//Foto: Bernd Uhlig

Deutsche Oper Berlin/TRISTAN UND ISOLDE/G. Zeppenfeld, D. Murphy, T. Lehman//Foto: Bernd Uhlig

Es gehe um eine „Offenlegung der Psychologie der Figuren bei szenischem Minimalismus“, verkündet die Stückseite der Deutschen Oper. Zumindest eins davon schafft die Inszenierung. „Offenlegung“ impliziert Tiefe, Durchdringen der Oberfläche, auch Neues; die Figuren agieren in der Praxis gekonnt, aber Körpersprache und Darstellungen bleiben zumeist bei bekannten Gesten an entsprechenden Stellen. Einzig Isolde fällt mal eine Instanz von hintergründig durchdachter Körpersprache zu; spinnengleich krabbelt sie auf einem schiefergrauen Block hinter Tristan hin und her, bevor sie ihm den Sühnetrank serviert. (Es sei erwähnt, dass weibliche Spinnen nach Paarungsritualen häufig ihre männlichen Partner fressen. Erweiterter Selbstmord mit Gifttrank als Paarungsritual für lebensmüden Tenor und zornige Sopranistin hat Charme.) Somit bleibt die Inszenierung bei einigen soliden und durchaus korrekten Illustrationen der Verhältnisse, anstatt psychologisch den Bohrer anzusetzen. Jedoch gebührt den Kostümen (Michaela Barth) Lob: sei es angelehnt an Isoldes „Im Dunkel du, im Lichte ich!“ oder an Tristans Kriegerdasein und Isoldes Heilungskünste, er trägt nur schwarz und sie im ersten Akt nur weiß. Langsam, wenn Ideen und Wünsche von Tod auf beide übergreifen, ihre Loyalität nun ihm gilt, wechselt Isolde in Kleider mit zunehmendem Schwarz-Anteil, bis sie zum Liebestod eine genaue Kopie ihres ersten weißen Kleides in beerdigungsschwarz trägt. Andere Figuren tragen Mischungen dieser Farben, um ihre Zugehörigkeiten anzudeuten: Kurwenal als Tristans rechte Hand selbstverständlich nur schwarz, doch Brangäne ein weißes Hemd über einem schwarzen Anzug, da sie ihrer Treue zu Isolde nun auch den äußeren Umständen anpassen muss (und die Umstände nun einmal Tristans Brautwerben sind) und Marke erscheint, um Isolde zu begrüßen, im weißen Mantel über schwarzen Kleidern.

Bei der Psychologie der Figuren springt daher ein anderer in die Bresche: Sir Donald Runnicles mit dem Orchester der Deutschen Oper Berlin trägt eine klangliche Eigeninterpretation selbiger vor. Zukünftiges Publikum sei gewarnt: bitte husten Sie nicht! Das Vorspiel beginnt im absoluten pianissimo, im Klang zierlich wie Vogelknochen und zieht diesen durch das gesamte Stück. „Wie sollte man ein solches Stück dirigieren?“ – „[Feinfühlig]“, antwortet Runnicles in der Novemberausgabe des Libretto, Magazin der Deutschen Oper. Der erste Akt trägt eine unterschwellige Spannung in sich wie Kiefermuskeln angespannt im Zorn, doch nie weicht in diesem und in folgenden Akten eine Weichheit selbst von den dunklen Tönen. Freilich schmeckt nicht jedem dieser Ansatz; manche mögen es gewiss etwas körperlich-passionierter oder gar hitziger. Doch wer will, der hört aus dem Dirigat glatt Fragen heraus: versehrt ein Wunsch nach dem Unmöglichen die Seele, oder sucht sich die innere Versehrtheit nur eine Heimat, ein Ventil in der Sehnsucht nach dem Unmöglichen? Runnicles scheint zu Letzterem zu neigen, wenn man den lieblich-traurigen Klang so interpretieren will. Somit wäre diese Liebe auch nichts, was hätte vermieden werden können, Trank hin oder her. Sofern man den Gedanken zulässt, dass es Menschen gibt, die schon immer zum Unglück bestimmt waren, und dazu, einander streifen zu dürfen, bevor jeder Stern einzeln erlischt, dann wären es hier Tristan und Isolde. Das macht trauriger als jedes Konzept der Regie.

Da zieht Clay Hilley als Tristan meistens mit. In der Mittellage ergibt sich ein natürlicher, entspannter Fluss der Tenorstimme, die besten Spitzentöne ertönen kraftvoll und klar. Auch die Kontrolle der Piani ist bewundernswert, denn bis kurz vor knapp sind noch welche davon ohne Hindernis zu haben, und nur in den wahrlich letzten zwei Minuten könnte man erahnen, dass Hilley gerade etliche Stunden mit Singen am Stück verbrachte. Einzig verfügt die Stimme leider nicht über so großes Variantenreichtum in den Stimmfarben wie die ihm angetraute Isolde; neben einem gelegentlich sanfteren Klang bleibt Hilley zumeist eine leichte Eintönigkeit in der gesanglichen Farbe übrig.

Deutsche Oper Berlin/TRISTAN UND ISOLDE/I. Roberts, E. Teige, C. Hilley/Foto: Bernd Uhlig

Deutsche Oper Berlin/TRISTAN UND ISOLDE/I. Roberts, E. Teige, C. Hilley/Foto: Bernd Uhlig

Selbige Isolde, Sopranistin Elisabeth Teige, bringt diese erwähnte Farbpalette in der riesigen Partie gleich einmal zum Einsatz; Isolde Zorn des ersten Aktes darf lodern, die langsamen Piani erhalten einen wunderschön runden Klang, wie man ihn aus anderen Wagner-Partien, unter anderem der Tannhäuser-Elisabeth, bereits kennt und schätzt. Dass die Isolde von der Länge und den Herausforderungen her jedoch in einer anderen Liga spielt, kann man bei diesem Debüt noch ein wenig erahnen; nicht immer tönt der Klang rund, sondern manchmal sehnig-gestreckt. Inwiefern das einer stimmlichen Entwicklung Richtung dramatischeres Repertoire zugrunde liegt oder der Neuheit der Isolde im Repertoire, wird sich noch zeigen; in jedem Fall wird das insgesamt dennoch gelungene Debüt enthusiastisch bejubelt.

Die guten Geister des Stückes glänzen förmlich; Brangäne (Irene Roberts) tönt stimmlich samtig und frisch, teils fast an der Grenze dessen, was sich Mezzo nennt, und erschafft ausgerechnet in ihren „Habet Acht!“-Rufen, die sie vom ersten Rang aus in den Saal singt, ein träumerisch-schönes Klangerlebnis. Thomas Lehmans Kurwenal muss bedauerlicherweise bis zum dritten Akt warten, um das lyrische Fundament seines Baritons auspacken zu dürfen, das seinem kümmerigen Charakter bekommt und im Publikum auf Zustimmung stößt. Melot (tenoral und offen klingend: Dean Murphy) überrascht als fast schon humorig, ein kriecherisch-komisch herumschleichender Höfling in cremegelb. Georg Zeppenfeld als König Marke ist geradezu eine Idealbesetzung mit edlem, schlanken Bassklang, der dem Zorn nur einen einzigen Ausbruch gewährt. So hält er Tristan seinen Monolog über Treue und Ehre und Verrat – Dinge, die man mit dem Verstand begreift, aber auch, dass dies Konzepte aus fernen Welten sein müssen, die nichts mehr bedeuten, wenn das eigene Herz einen auffrisst. Die kleineren Rollen erfreuen durchweg, von Burkhard Ulrich als Hirt über Kangyoon Shine Lee als Seemann und Paul Minhyung Roh als Steuermann.

Trotz allen Schönheiten dauert das Sehnsuchtsgelage mit zwei Pausen knapp 300 Minuten. Keine einfache Zeit. Die limettengrünen Sitze der Deutschen Oper erweisen sich dabei als progressive immer weniger gemütlich. Heimliches Gerangel mit den Nebensitzern um Platz auf der Armlehne. Kopfzucken aus anderen Reihen bei jedem Huster. Niemand geht. Es gibt nun einmal Dinge, die muss man über sich ergehen lassen in bester Freiwilligkeit, egal ob daheim ein Sofa ruft. Also dann. Her mit den Schokoladenweihnachtsmännern.

- Rezension von Lynn Sophie Guldin / Red. DAS OPERNMAGAZIN

- Deutsche Oper Berlin / Stückeseite

- Titelfoto: Deutsche Oper Berlin/TRISTAN UND ISOLDE/ E. Teige, C. Hilley/Foto: Bernd Uhlig