Reise ins verlorene Land der Kindheit: Dmitrij Kapitelman Foto: imago/Photopress Müller

Reise ins verlorene Land der Kindheit: Dmitrij Kapitelman Foto: imago/Photopress Müller

Dmitrij Kapitelman erzählt in „Russische Spezialitäten“ von den Verwerfungen zwischen einer putintreuen Mutter und ihrem proukrainischen Sohn. An diesem Mittwoch liest er in Stuttgart.

Ein Mittel, den Abstand zwischen Wunsch und Wirklichkeit zu überbrücken, ist Humor. In Dmitrij Kapitelmans Roman „Russische Spezialitäten“ wird ein ebensolchen anbietender Laden in Leipzig zum Ort, an dem Sehnsucht in Komik überführt wird. Er gehört den Eltern des Erzählers, der nicht nur so heißt wie der Autor, sondern auch wie dieser in Kyjiw geboren wurde und mit acht Jahren als jüdischer Kontingentflüchtling nach Deutschland kam. Das Angebot des „Magasins“ füllt die Lücke, die die Weltläufte in das Leben seiner Kunden gerissen hat. Die meisten sind „Nashi“, was übersetzt so viel heißt wie die „Unsrigen“, „womit eigentlich alle Osteuropäer gemeint sind“, wie es in dem Roman heißt, der für den Deutschen Buchpreis nominiert war.

Sie finden hier neben Kaviar, Flußkrebsen in Tomatensoße und aus echter Birke gemachten Birkengemälde vor allem Erinnerungen. Doch es kommen auch „alte DDR-Hüpfer“, die verschwörerisch lächeln, wenn sie Buchweizen, Kwas und Smetana kaufen. In solchen Situationen fühlt sich der im Laden aushelfende Sohn wie ein historisch-slawischer Pfandautomat: „Man wirft eine übrig gebliebene Nostalgie ein und erhält ewige Einheit zurück.“

Der russischen Welt innigst verbunden

Doch die Gegenwart hat die Nostalgie scharfgestellt. Der „Magasin“ hat die Pandemie nicht überlebt. Und seit der „KGBschnik“, von dem Dmitrijs Vater schon bei seiner Wahl zum Präsidenten gemunkelt hat, er könne noch richtig gefährlich werden, die frühere Heimat des Erzählers überfallen hat, sind die Verhältnisse in der Familie kompliziert geworden. Denn obwohl Dmitrijs ukrainische Mutter Russland nur von einem Kurztrip nach Moskau kennt, fühlt sie sich der russischen Welt innigst verbunden – allerdings auf Kanälen, die eine Sicht der Dinge verbreiten, die in krassem Widerspruch zu der ihres Sohnes steht.

„Die Ukraine ist doch selbst schuld an den vielen Toten! Warum gibt Selenskij nicht einfach auf? Dann ist es endlich vorbei mit dem Naziregime in Kiew!“ Solches hält die von ihrem russischen Fernseher in Leipzig bestens Informierte den Freunden in Kyjiw vor, die jeden Tag unter russischem Beschuss um ihr Leben fürchten müssen. Was diese wiederum mit aufflackerndem Antisemitismus und Kontaktabbruch beantworten. Wie gesagt, die Lage ist kompliziert. Umso mehr, als der Krieg nicht nur das Verhältnis zur Mutter, sondern auch zur Sprache seiner Kindheit beschädigt. Dmitrij ist in Kyjiw mit Russisch aufgewachsen.

Neben dem „Magasin“ ist die Sprache der zweite Umschlagplatz für die Zugehörigkeitsgefühle zu einem in immer weitere Ferne rückenden Raum kultureller und emotionaler Prägungen. In die Sorge um die schwindende Muttersprache mischt sich die Scham, dass sie dabei ist, zur Tätersprache zu werden. Im Medium eines vielsprachig angereicherten Deutsch, umrauscht von dessen sächsischem Straßensound – „wenn du dich wie eine geizige Judensau aufführst, dann wirste von uns ooch wie eine Judensau geklatscht“ – spiegelt der Erzähler die wachsende Sprachlosigkeit angesichts des lebenstiefen Risses zwischen der liebenden Mutter und ihrer fatalen Parteinahme.

Dmitrij Kapitelmans Vorgängerroman „Eine Formalie in Kiew“ handelt von einer bürokratischen Odyssee in die alte Heimat, um die für die Beantragung der deutschen Staatsbürgerschaft notwendigen Papiere zu besorgen. Nun kehrt er dorthin zurück, um zu sehen, was vom Ort der Kindheit übriggeblieben ist. Ohne die vorige Reise endete diese zweite wohl mit einer Einberufung, vor der ihn einzig sein deutscher Pass bewahrt.

Simultan mit den ihn per SMS erreichenden mütterlichen Souvenirwünschen – ukrainischer Speck – und fernsehrussischen Lagebeurteilungen erlebt er Nächte im Bunker, sucht die Schauplätze russischer Kriegsverbrechen auf und trifft frühere Weggefährten, die mittlerweile Ukrainisch sprechen. Ihm steht vor Augen, wovor die Mutter die ihren verschließt, aber beide eint der Schmerz über Verlorenes. Uneins sind sie nur darüber, wer für den Verlust verantwortlich ist. Und diese Kluft kann weder durch Fakten noch durch Witz geschlossen werden. Der humoristische Brückenbauer, als der Dimitrij Kapitelman einmal ausgezogen ist, kehrt in diesem Roman als Melancholiker zurück. Aber was er aus der Ukraine mitbringt, ist ein Stück bewegender Literatur: der Bericht aus einem geschundenen Land, dessen Vielstimmigkeit beglaubigt, was Osteuropa-Nostalgiker unterschiedlichen Geblüts nicht wahrhaben wollen.

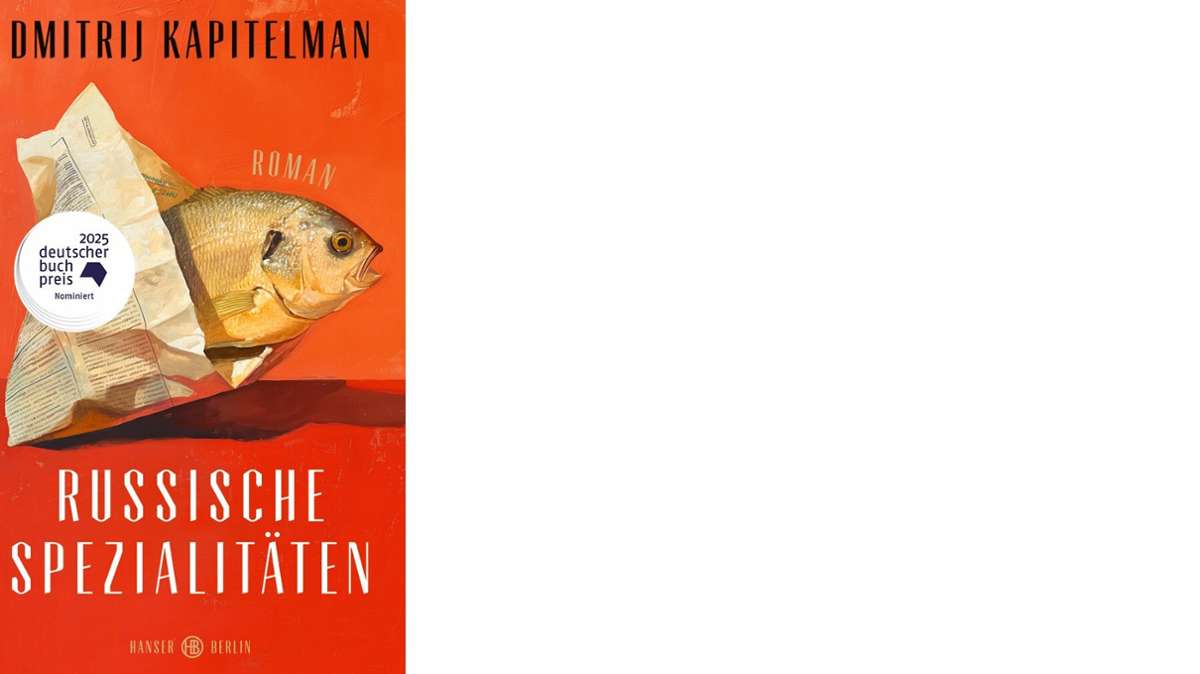

Foto: Verlag

Foto: Verlag

Dmitrij Kapitelman: Russische Spezialitäten. Hanser Berlin. 192 Seiten, 23 Euro.

Info

Autor

Dmitrij Kapitelman, 1986 in Kyjiw geboren, kam im Alter von acht Jahren als sogenannter Kontingentflüchtling mit seiner Familie nach Deutschland. Er studierte Politikwissenschaft und Soziologie an der Universität Leipzig und absolvierte die Deutsche Journalistenschule in München. Heute arbeitet er als freier Journalist. 2016 erschien sein erstes, erfolgreiches Buch „Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters“, für das er den Klaus-Michael Kühne-Preis gewann. 2021 folgte „Eine Formalie in Kiew“, für das er mit dem Buchpreis Familienroman der Stiftung Ravensburger Verlag ausgezeichnet wurde.

Termin

Am 5. November ist Dmitrij Kapitelman mit seinem Roman im Literaturhaus Stuttgart zu Gast.