Wer in diesen Tagen an der Münchner Prinzregentenstraße steht und die Surfer auf der Eisbachwelle beobachten will, sieht viel Bewegung – aber keine Welle. So auch Dave, der aus Connecticut angereist ist. Er blickt vom Ufer aus irritiert auf das schäumende Weißwasser. „Im Internet haben wir von der Eisbachwelle gelesen“, erzählt er. Jetzt sei er ein wenig enttäuscht, dass heute niemand auf dem Brett steht.

Der berühmte Surfspot der Stadt ist verschwunden, nachdem Ende Oktober der Eisbach für eine sogenannte Bachauskehr teilweise trockengelegt wurde. Die Stadt hat das Flussbett von Schlamm, Algen und Kies befreit. Danach floss das Wasser zwar wieder – doch die Surfwelle blieb aus.

„Die genaue Ursache ist nach wie vor unklar“, sagt Lena Stillner, Vorsitzende der Interessengemeinschaft Surfen in München (IGSM), bei einer Pressekonferenz an der Eisbachwelle am Mittwochvormittag. Man gehe aber davon aus, dass bei der Bachauskehr zu viel Kies entfernt wurde. Es könne aber auch an dem schwankenden Pegel der Isar liegen, dass die Welle sich nicht mehr aufbaut.

Bereits am Dienstag hatten sich Vertreterinnen von Stadt, Baureferat, Wasserwirtschaftsamt, Stadtwerken und der Surfgemeinschaft zu einem Krisengespräch getroffen. „Dabei wurde verdeutlicht, wie komplex die Zusammenhänge bei der Bewirtschaftung der Stadtbäche und der Bäche im Englischen Garten sind“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Das Wasserwirtschaftsamt führe „aufgrund der umfangreichen Wechselwirkungen zwischen den Fließgewässern“ nun Abflussmessungen durch, um die Pegeldaten zu prüfen. Dann werde festgelegt, wie sich durch weitere Maßnahmen eine surfbare Welle aufbauen lasse.

In den vergangenen Tagen wurde bereits versucht, die ursprünglichen Parameter des Eisbachs wiederherzustellen – vergeblich. Die Welle baute sich nicht wieder auf. Am Mittwoch sollte ein weiterer Rettungsversuch Abhilfe schaffen: Die Stadt leitete mehr Wasser aus der Isar in den Eisbach, in der Hoffnung, der Welle einen Kickstart zu geben – „wie bei einem Oldtimer, den man ankurbeln muss“, erklärt Stillner.

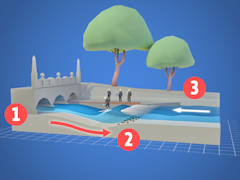

3-D-Animation

:Das Rätsel um die Eisbachwelle

Seit dem Tod einer 33-jährigen Surferin wurde diskutiert: Wie kann dort wieder gesurft werden – und das möglichst sicher? Die SZ erklärt in einer 3-D-Animation, wie die berühmte Welle zustande kommt, wo Gefahren lauern und was über den Hergang des Unfalls bekannt ist.

SZ PlusVon Christian Helten, Julian Hosse, Felix Ebert und Theresa Eingartner

Man habe hier zwar kein Hexenwerk vor sich, aber es eben doch mit einem empfindlichen System zu tun, sagt Alexander Neumann von der Surfergemeinschaft. Schon kleine Veränderungen an der Wassermenge würden die Welle sofort verändern. „Entscheidend ist allerdings nicht nur die Menge, die in den Bach hineinströmt, sondern auch die Wassermenge, die sich hinten aufstaut“, sagt Neumann. Durch eine höhere Wasserzufuhr erhoffe man sich, dass sich der Eisbach weiter „auffülle“, der Rücklauf besser funktioniere und die Welle sich wieder aufbaue.

Aktuell hat das, was sich im Eisbach aufbaut, nichts mit der berühmten Welle zu tun, die Surfer aus aller Welt anzieht. „Das trägt keine Person – man landet in einer Art Wäschegang und Strudel“, sagt Neumann. „Und das ist richtig gefährlich.“ Am Vormittag äußerten die Surfer noch die Hoffnung, dass die Eisbachwelle durch den zusätzlichen Wasserzulauf bald zurückkehren könnte. Bis in den Mittwochnachmittag hinein blieb dieser Wunsch jedoch unerfüllt. Nach Angaben des Baureferats dauert der Versuch, die Surfwelle zu reaktivieren, noch an. Erste Auswirkungen seien erst verzögert zu erwarten.

Keine Welle, keine Surfer: lediglich schäumendes Weißwasser ist an der Prinzregentenstraße zu sehen. (Foto: Robert Haas)

Keine Welle, keine Surfer: lediglich schäumendes Weißwasser ist an der Prinzregentenstraße zu sehen. (Foto: Robert Haas)

Sollte der Versuch, den Pegel nochmals anzuheben, tatsächlich scheitern, gibt es weitere Überlegungen: Denkbar wäre etwa, den Abfluss zu verengen, um die Unterströmung zu verändern und so den Widerstand für die Welle zu erhöhen.

Wenn auch das nicht helfen sollte, bliebe als letztes Mittel die Möglichkeit, die Reinigung teilweise rückgängig zu machen, sagt Stillner. Etwa, indem dem Bachbett wieder Kies zugeführt wird. Das sei allerdings kompliziert, sowohl wasserwirtschaftlich als auch rechtlich. Stillner sagt: „Dass die Welle mittelfristig nicht surfbar ist, steht für uns nicht zur Debatte.“ Immerhin: Die Kommunikation mit der Stadt sei inzwischen „direkt und konstruktiv“ – für die Surferinnen und Surfer ein Fortschritt im Vergleich zu früher.