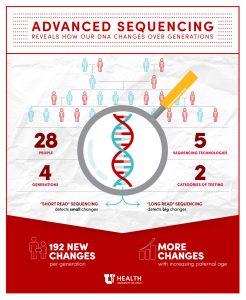

Um zu verstehen, wie sich die menschliche DNA im Laufe der Zeit verändert, haben Forschende mithilfe mehrerer Techniken das Erbgut von 28 Menschen sequenziert, die vier Generationen derselben Familie angehören. © Wesley Thomas / University of Utah Health

Um zu verstehen, wie sich die menschliche DNA im Laufe der Zeit verändert, haben Forschende mithilfe mehrerer Techniken das Erbgut von 28 Menschen sequenziert, die vier Generationen derselben Familie angehören. © Wesley Thomas / University of Utah Health

DNA-Proben aus vier Generationen

Die Forschenden um Erstautor David Porubsky von der University of Washington haben daher nun mehrere moderne DNA-Analyse-Techniken kombiniert, um das menschliche Erbgut und seine Veränderungsrate erstmals vollständig untersuchen zu können. Dafür sequenzierten sie die DNA von 28 Angehörigen aus vier Generationen derselben Familie aus dem US-Bundesstaat Utah.

Diese Proben analysierten Porubsky und seine Kollegen mit fünf verschiedenen Technologien. Diese Kombination ermöglichte es ihnen, sowohl große Veränderungen wie Unterschiede zwischen einzelnen Chromosomenkopien und Allelen zu erkennen, als auch kleinste Veränderungen in DNA-Abschnitten mit vielen wiederholten Basenabfolgen. Anschließend verglichen die Forschenden das Erbgut der Eltern mit dem ihrer Kinder und ermittelten daraus jeweils die Mutationsrate ihrer DNA.

Zehnmal höhere Mutationsrate als gedacht

Die Analysen zeigten: Unser Erbgut verändert sich nicht überall gleichermaßen, sondern mutiert je nach Abschnitt unterschiedlich schnell. „Wir haben Teile unseres Genoms gesehen, die enorm veränderlich sind, fast jede Generation eine Mutation“, sagt Quinlan. „Die Rate der De-novo-Strukturvarianten stieg gegenüber früheren Schätzungen von 0,2 bis 0,3 auf drei bis vier pro Generation“, berichtet das Team.

Die Mutationsrate in diesen Abschnitten ist demnach höher als zuvor angenommen. Andere DNA-Segmente waren hingegen stabiler als gedacht. Anhand dieser Daten haben die Forschenden eine hochaufgelöste Karte des menschlichen Erbguts erstellt, die nun so präzise wie nie zuvor anzeigt, welche DNA-Abschnitte schnell und welche eher langsam mutieren. „Die Rate der De-Novo-Mutationen variiert um eine Größenordnung und ist abhängig von der Kopienzahl, der Länge der wiederholten Abschnitte und der Ähnlichkeit der Sequenz“, erklärt das Team.

Rund 150 neue Mutationen pro Person

Die neuen Daten zeigen auch, wie viele individuelle Mutationen wir entwickeln. Insgesamt fanden Porubsky und seine Kollegen zwischen 98 und 206 Stellen im Erbgut, an denen sich die DNA einer Person von der ihrer Eltern unterschied. Diese Mutationen sind demnach nicht vererbt, sondern müssen nach der Befruchtung aufgetreten sein. Im Schnitt fanden die Forschenden bei ihren Testpersonen 152 individuelle, nicht-vererbte DNA-Veränderungen innerhalb der etwa drei Milliarden Basenpaare des menschlichen Genoms.

Die DNA-Vergleiche enthüllten zudem, dass ein Großteil der individuellen Mutationen direkt nach der Befruchtung entsteht. „Wir schätzen, dass rund 16 Prozent der De-Novo-Punktmutationen postzygotisch sind“, so die Forschenden. „Die frühen Zellteilungen eines menschlichen Embryos sind besonders fehleranfällig“, erklärt das Team. In diesem Frühstadium der menschlichen Entwicklung teilen sich die Zellen schneller als später. Deshalb passieren mehr Kopierfehler.

Genetisch bedingten Krankheiten auf der Spur

Die neuen Erkenntnisse könnten dabei helfen, die wahrscheinliche Ursache von genetischen Erkrankungen zu finden. Denn wenn ein krankmachender Gendefekt in einem „Mutations-Hotspot“ unseres Erbguts liegt, stellt er beispielsweise mit höherer Wahrscheinlichkeit eine neue Mutation dar, die erst im Laufe des Lebens eines Kindes entstanden ist, als dass diese Mutation von einem Elternteil geerbt wurde. In diesem Fall ist das Risiko, dass die Eltern weitere Kinder mit der gleichen Krankheit bekommen, geringer.

Wenn hingegen ein Kind eine genetische Veränderung in einem generell wenig variablen Teil unseres Erbguts hat, hat es diese Mutation wahrscheinlich von den Eltern geerbt. Dann haben die zukünftigen Kinder dieser Eltern ein höheres Risiko, ebenfalls an der genetischen Krankheit zu leiden.

Verändert sich das Erbgut aller Familien gleich schnell?

Für diese Anwendung ist jedoch noch eine Frage offen: „Wie verallgemeinerbar sind diese Ergebnisse über Familien hinweg, wenn man versucht, das Risiko für Krankheiten vorherzusagen oder wie sich Genome entwickeln?“, erklärt Quinlan. Um das herauszufinden, wollen Porubsky und seine Kollegen nun in Folgestudien die DNA von weiteren Menschen untersuchen und die genetische Veränderungsrate verschiedener Familien miteinander vergleichen. (Nature, 2025; doi: 10.1038/s41586-025-08922-2)

Quelle: University of Utah Health

24. April 2025

– Claudia Krapp