Am 20. November versteigert Sotheby’s in New York ein Bild der mexikanischen Künstlerin, das auf bis zu 60 Millionen Dollar geschätzt wird. Bisherige Rekordhalterin ist Georgia O’Keeffe.

Frida Kahlos Gemälde «El sueño (La cama)» von 1940 kommt am 20. November in New York unter den Hammer.

Frida Kahlos Gemälde «El sueño (La cama)» von 1940 kommt am 20. November in New York unter den Hammer.

Sotheby’s

Das Gemälde ist nicht nur ein Werk einer der berühmtesten und beliebtesten Künstlerinnen der Moderne. Wer es am 20. November in New York für sich ersteigern kann, hat auch gleich die Schöpferin selbst im Bild. Denn «El sueño (La cama)» (der Traum, das Bett) ist gewissermassen ein Selbstporträt von Frida Kahlo.

Optimieren Sie Ihre Browsereinstellungen

NZZ.ch benötigt JavaScript für wichtige Funktionen. Ihr Browser oder Adblocker verhindert dies momentan.

Bitte passen Sie die Einstellungen an.

Das internationale Auktionshaus Sotheby’s schätzt das Werk aus dem Jahr 1940, das sich in einer Privatsammlung befand und erst jetzt wieder an die Öffentlichkeit gelangt, auf 40 bis 60 Millionen Dollar. Damit könnte es zum teuersten je versteigerten Kunstwerk einer Frau werden. Bilder von Frida Kahlo kommen höchst selten auf den Markt. Jedes andere Werk von ihr wäre wohl ähnlich teuer.

Achtstellige Preissummen erzielten nur ganz wenige Künstlerinnen. Die Rekordhalterin ist bisher Georgia O’Keeffe. Eines ihrer berühmten Blumenbilder aus dem Jahr 1932, eine weisse Stechpalmenblüte, wurde 2014 für 44,4 Millionen Dollar zugeschlagen.

Mit ihrem Gemälde «Jimson Weed / White Flower No. 1» von 1932 hält Georgia O’Keeffe den bisherigen Weltrekord für ein versteigertes Werk einer Künstlerin.

Mit ihrem Gemälde «Jimson Weed / White Flower No. 1» von 1932 hält Georgia O’Keeffe den bisherigen Weltrekord für ein versteigertes Werk einer Künstlerin.

© ProLitteris, Zürich

Marktgigantinnen

Eine Gigantin auf dem Kunstmarkt ist auch Louise Bourgeois. «Maman» (1999) heisst ihre Riesenspinne aus Bronze. Ein Exemplar dieser imposanten, über 9 Meter hohen Skulptur steht vor dem Guggenheim-Museum in Bilbao. Ein anderes wurde 2015 bei Christie’s für 28,2 Millionen Dollar versteigert. Hauser & Wirth lösten 2022 an der Art Basel für eine kleinere, aber immer noch über drei Meter hohe Version aus Stahl von 1996 sogar 40 Millionen Dollar.

Louise Bourgeois gehört zu den teuersten Künstlerinnen. Eine Spinne wie diese vor dem Guggenheim-Museum in Bilbao erzielte 2015 bei Christie’s 28,2 Millionen Dollar.

Louise Bourgeois gehört zu den teuersten Künstlerinnen. Eine Spinne wie diese vor dem Guggenheim-Museum in Bilbao erzielte 2015 bei Christie’s 28,2 Millionen Dollar.

Luis Tejido / EPA / © ProLitteris, Zürich

Den Preisrekord für ein versteigertes Werk einer Frau hielt vor Georgia O’Keeffe aber nochmals eine ganz andere Künstlerin, nämlich die amerikanische abstrakte Expressionistin Joan Mitchell. Ebenfalls 2014, einige Monate vor O’Keeffe, brachte sie es mit ihrem dynamischen Bild «Untitled» auf 11,9 Millionen Dollar.

Joan Mitchell musste sich in einer männerdominierten Kunstszene ihren Platz hart erkämpfen, um nicht übergangen zu werden. Sie führte sich wie ein Kerl auf, trank, lebte eine zügellose Sexualität aus und war bekannt für rüde Umgangsformen und obszöne Ausdrücke.

Joan Mitchell, hier 1983 in ihrem Studio, musste sich unter männlichen Kollegen behaupten.

Joan Mitchell, hier 1983 in ihrem Studio, musste sich unter männlichen Kollegen behaupten.

Robert Freson / © Joan Mitchell Foundation

Von brachialer Kraft und Rohheit sind auch ihre abstrakten Farbenstürme. Dennoch blieben die Preise für ihre Werke weit hinter jenen ihrer männlichen Kollegen des abstrakten Expressionismus zurück. Als 2018 die Galerie Hauser & Wirth an der Art Basel eine «Composition» von 1969 für 14 Millionen Dollar verkaufte, erzielten Künstler wie Jackson Pollock oder Willem de Kooning bereits Preise in zehnfacher Höhe.

Grosse Preisschere

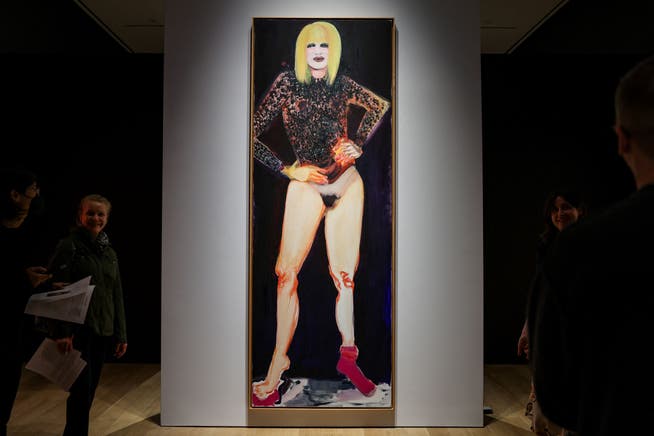

Die Preisschere zwischen Künstlerinnen und Künstlern ist nach wie vor gross. Rekordhalter unter den lebenden männlichen Kunstschaffenden ist Jeff Koons. 2019 liess sich ein Käufer an einer Auktion dessen Edelstahlhasen 91,1 Millionen Dollar kosten. Dagegen nehmen sich die 13,6 Millionen Dollar, die diesen Mai Marlene Dumas’ «Miss January» einbrachte, bescheiden aus. Dennoch ist das der gegenwärtige Auktions-Preisrekord für ein Werk einer lebenden Künstlerin.

«Miss January» von Marlene Dumas ist mit den diesen Mai in New York erzielten 13,6 Millionen Dollar das teuerste je versteigerte Werk einer lebenden Künstlerin.

«Miss January» von Marlene Dumas ist mit den diesen Mai in New York erzielten 13,6 Millionen Dollar das teuerste je versteigerte Werk einer lebenden Künstlerin.

Kylie Cooper / Reuters / © ProLitteris, Zürich

Das monumentale Gemälde von 1997 ist ein Halbakt und zeigt eine Frau mit entblösstem Unterkörper. Lange wurden Frauen von der Kunstszene weniger als Malerinnen, sondern vor allem als – zumeist nackte – Sujets berücksichtigt. So monierte das feministische Kollektiv Guerrilla Girls in den achtziger Jahren, dass nur gerade 5 Prozent der ausgestellten Kunstschaffenden weiblich seien, dagegen aber 85 Prozent der in Museen vertretenen Akte Frauen zeigten. «Müssen Frauen nackt sein, um ins Museum zu kommen?», war damals auf ihrem provokativen Plakat mit unbekleideter Odaliske, die eine Gorillamaske trägt, zu lesen.

«Müssen Frauen nackt sein, um ins Museum zu kommen?»: zwei Guerrilla Girls vor einem Plakat des gleichnamigen feministischen Kollektivs.

«Müssen Frauen nackt sein, um ins Museum zu kommen?»: zwei Guerrilla Girls vor einem Plakat des gleichnamigen feministischen Kollektivs.

PD

Müssen Frauen nackte Frauen malen, um Aufmerksamkeit zu erlangen? Diese Frage stellt sich auch hinsichtlich des Markts und der Preise für Werke von Frauen. So dichteten Kunstkritiker Georgia O’Keeffe gerne an, sie hätte mit ihren Blumenbildern das weibliche Genital im Sinn gehabt. Das sollte ihre Werke wohl attraktiver und bedeutsamer erscheinen lassen.

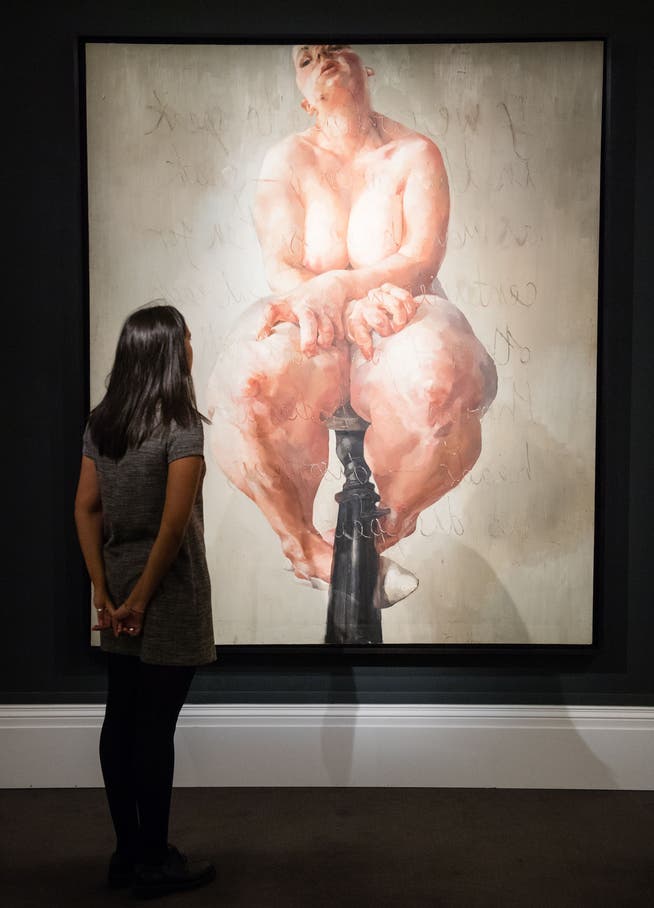

Auch das Gemälde «Propped» (1992) von Jenny Saville, das 2018 auf einer Londoner Auktion umgerechnet beachtliche 12,4 Millionen Dollar erzielte, zeigt weibliche Blösse, nämlich die Künstlerin selbst in einem Akt-Porträt. Mit seiner sinnlichen Fleischlichkeit fordert dieses Werk allerdings Stereotypen des weiblichen Schönheitsideals heraus. Schönheit erschrecke sie, sagte Saville einmal. Sie sei immer besorgt gewesen, dass nicht seriös sein könne, was schön sei.

Jenny Savilles Gemälde «Propped» von 1992 brachte 2018 auf einer Londoner Auktion umgerechnet 12,4 Millionen Dollar.

Jenny Savilles Gemälde «Propped» von 1992 brachte 2018 auf einer Londoner Auktion umgerechnet 12,4 Millionen Dollar.

Samir Hussein / Getty für Sotheby’s / © ProLitteris, Zürich

Kahlo ist Kult

Und Frida Kahlo? Die Mexikanerin ist Kult. Sie war geistreich und anziehend – und vor allem auch atemberaubend schön. Sie war politisch, sie war skandalumwittert, lebte zeitweise lesbische Beziehungen und hatte zahlreiche Affären. Verheiratet war sie mit dem erfolgreichen mexikanischen Künstler Diego Rivera. Und bewegte sich unter Berühmtheiten wie Picasso, André Breton, John D. Rockefeller, Leo Trotzki. Nicht zuletzt hatte sie einen ausgeprägten Sinn für Selbstinszenierung. Sie hatte eine grosse Affinität zu Kleidung: Ihr folkloristisch angehauchter Look – der Kahlo-Look eben – ist legendär.

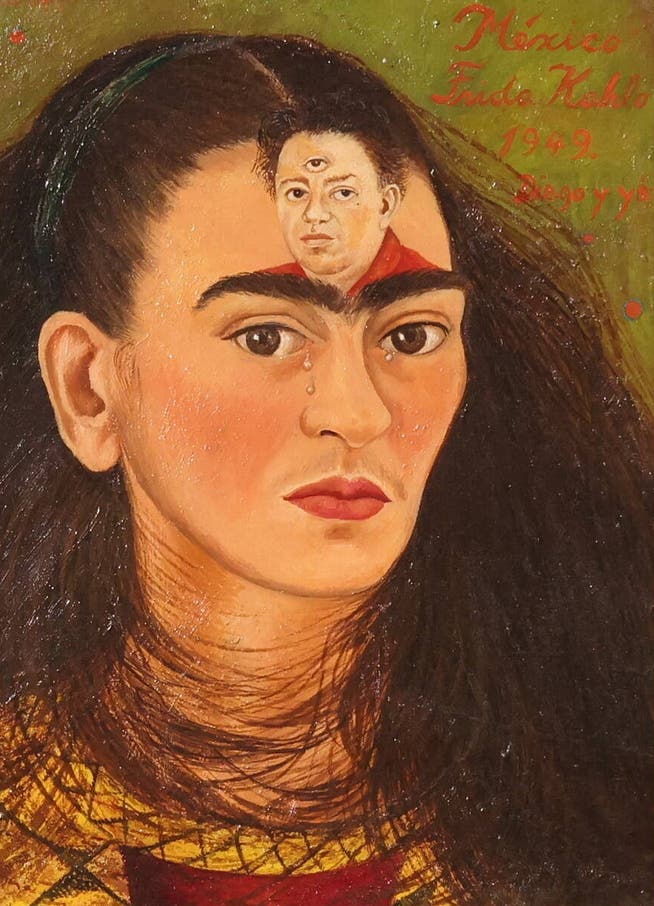

Frida Kahlos Selbstporträt «Diego y yo» wurde 2021 für 34,8 Millionen Dollar versteigert.

Frida Kahlos Selbstporträt «Diego y yo» wurde 2021 für 34,8 Millionen Dollar versteigert.

James Manning / Imago / Sotheby’s

Heute gibt es einen regelrechten Hype um Kahlo. Ihre Bilder sind auf dem Markt sehr gefragt. Bei Sotheby’s in New York wurde ihr Selbstporträt «Diego y yo» im Jahr 2021 für 34,8 Millionen Dollar versteigert. Damit ist es das zweitteuerste je auf einer Auktion gehandelte Werk einer Künstlerin. Ausstellungen, Spielfilme, Dokumentationen, Romane, Mode, Souvenirs – die Kahlo-Manie kennt keine Grenzen. Dafür hatte Frida Kahlo selbst gesorgt: als schillernde Künstlerin, die sich in ihren Gemälden vor allem selbst verewigte.

Frida Kahlo wurde bereits zu Lebzeiten gefeiert. Und doch litt sie unter Einsamkeit, ihr Werk ist von Motiven der Isolation bestimmt. Auch in «El sueño (La cama)» liegt Kahlo allein schlafend im Bett. Begleitet ist sie nur vom Tod. Auf dem Baldachin des Himmelbetts, das in einem bewölkten Himmel schwebt, befindet sich ein Skelett. Tatsächlich lag auch auf ihrem realen Himmelbett ein Gerippe aus Gips, Draht und Pappmaché, wie auf einer Foto von 1940 zu sehen ist, die die Künstlerin mit einem Zicklein im Arm in ihrem Schlafzimmer sitzend zeigt.

Kahlos Leiden an Einsamkeit wird auf eine problematische Beziehung zu ihrer Mutter zurückgeführt. Aber auch ihre tragische Unfallgeschichte dürfte eine Rolle gespielt haben: Am 17. September 1925 wurde sie während eines Busunglücks lebensgefährlich verletzt. Eine Stahlstange bohrte sich durch ihr Becken. Frida Kahlo konnte danach keine Kinder bekommen. Sie erlitt mehrere Fehlgeburten, die sie in ihrer Malerei thematisierte.

Auch musste sie ihren Alltag immer wieder in Gips- und Stahlkorsetts liegend verbringen. In langen, einsamen Stunden begann sie, im Bett zu malen. «Ich male mich selbst, weil ich oft allein bin», hat sie einmal über ihr favorisiertes Sujet gesagt: «Und weil es das Thema ist, das ich am besten kenne.»

Frida Kahlo in ihrem Himmelbett, in dem sie oft malte, auf einer Aufnahme aus dem Jahr 1952.

Frida Kahlo in ihrem Himmelbett, in dem sie oft malte, auf einer Aufnahme aus dem Jahr 1952.

Gisele Freund / Getty