Eine repräsentative Villa wie ihre Kollegen Johannes R. Becher am Majakowskiring 34 in Berlin-Niederschönhausen oder Arnold Zweig in der dortigen Homeyerstraße 13? Kam für Anna Seghers nicht infrage. Seit ihrem Roman „Das siebte Kreuz“ (1942), verfilmt von Fred Zinnemann („Zwölf Uhr mittags“), war sie weltberühmt, dazu Trägerin des Nationalpreises der DDR und von 1952 bis 1978 Präsidentin des dortigen Schriftstellerverbandes, da wäre solch ein Wunsch kaum abgeschlagen worden.

Doch ihr genügte eine Wohnung in der oberen Etage eines Mietshauses in der – heute nach ihr benannten – Volkswohlstraße 81 in Adlershof, wo sie von 1955 bis zu ihrem Tod 1983 lebte und die, getragen von der Akademie der Künste, als Museum originalgetreu erhalten ist.

Im Gegensatz zu anderen prominenten DDR-Autoren begnügte sich Anna Seghers mit einer schlichten Mietwohnung in der heute nach ihr benannten Straße in Adlershof.

Im Gegensatz zu anderen prominenten DDR-Autoren begnügte sich Anna Seghers mit einer schlichten Mietwohnung in der heute nach ihr benannten Straße in Adlershof.

© Kerstin Samotzki

„Zwei Plätze gibt es in dieser mir gleichgültigen Wohnung, die mich freuen“, beschrieb Seghers ihr bescheidenes Domizil: „ein Eck im Fenster meines kleinen Schlafzimmers – Ruth sagt Kajüte –, ein Fenstereck, aus dem man weit raus sehen kann und sich einbilden, dahinter läge das Meer und die Schiffe oder sonst was. Und gut ist auch auf dem kleinwinzigen Balkon zu liegen“. Den nannte sie ihren „Mastkorb“.

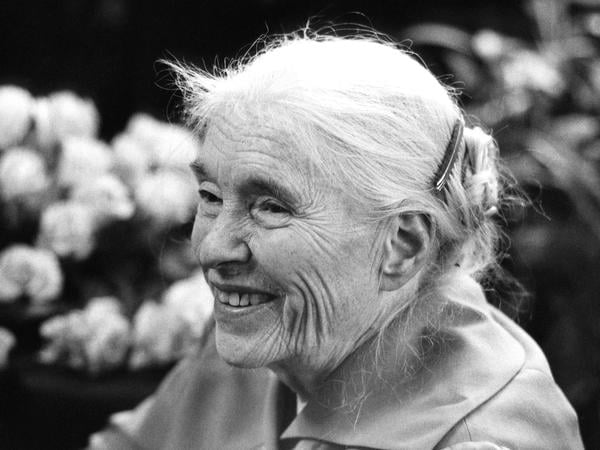

Die Schriftstellerin Anna Seghers an ihrem 80. Geburtstag in Berlin.

Die Schriftstellerin Anna Seghers an ihrem 80. Geburtstag in Berlin.

© dpa

„Berlin – Wer wohnte wo?“ heißt ein im Berliner Reiseverlag via erschienenes Büchlein, das zu den ehemaligen Wohnstätten von 50 berühmten Berlinerinnen und Berlinern führt. Darunter sind Rock-Ikonen wie David Bowie und Iggy Pop, deren nicht ganz unproblematische Zweier-WG in der Schöneberger Hauptstraße 155 seit Bowies Tod 2016 fast zum medialen Dauerthema wurde. Marlene Dietrichs Geburtshaus in der Schöneberger Leberstraße 65 und sieben weitere über den Berliner Westen verstreute Wohnungen dürfen nicht fehlen.

Blick über den Staudengarten auf die Liebermann-Villa in Wannsee.

Blick über den Staudengarten auf die Liebermann-Villa in Wannsee.

© Thilo Rückeis

Auch Max Liebermanns Wohnsitze sind selbstverständlich verzeichnet, das Sommerhaus am Großen Wannsee, Colomierstraße 3, Museum und Gedenkstätte zugleich, wie auch das seinem kriegszerstörten Stadtpalais nachempfundene Haus am Brandenburger Tor, mit dem zwei berühmte Worte des Malers verbunden sind.

So hatte der im Schloss residierende Kaiser die Idee, die Häuser neben dem Tor abreißen zu lassen, doch Liebermann ließ dessen Emissär abblitzen: „Ebenso wie der Kaiser nich uff det Ende von de Linden rausjeht, jeht der Liebermann nich uff dies Ende von de Linden raus.“ Noch bekannter ist der nicht ganz verbürgte, auch von den Buchautoren Rasso Knoller und Susanne Kilimann zitierte Kommentar zu den am 30. Januar 1933 durchs Tor paradierenden Nazi-Kohorten: „Ick kann jar nich so ville fressen wie ick kotzen möchte.“

Eine undatierte Aufnahme zeigt Rosa Luxemburg.

Eine undatierte Aufnahme zeigt Rosa Luxemburg.

© dpa

Hitler & Co. dürften vor allem dafür verantwortlich sein, dass hinter den Adressen der Prominenten häufig der Zusatz „nicht erhalten“ auftaucht. Mitunter gibt es an den historischen oder neu gebauten Gebäuden immerhin eine Gedenktafel – oder, falls Besitzer sich dem verweigern, nebenan auf einer kleinen Grünfläche wie vor der Schöneberger Cranachstraße 58. Dort lebte von 1902 bis 1911 Rosa Luxemburg.

Willy Brandt wohnte in einer Doppelhaushälfte am Schlachtensee.

Willy Brandt wohnte in einer Doppelhaushälfte am Schlachtensee.

© Kerstin Samotzki

Ohne diese Tafel würde der Klinkerbau aus der Zeit um 1900 kaum auffallen. Auch der kleinen Stadtvilla in der Friedenauer Niedstraße 13 sieht man nicht an, dass dort jahrzehntelang Günter Grass gelebt und gearbeitet hat. Erich Honecker und seine zweite Ehefrau Edith Baumann sind als frühere Bewohner des Hauses am Majakowskiring 58 immerhin auf der Website des heutigen Nutzers Kulti, einer Freizeiteinrichtung für Kinder, verzeichnet.

An der Doppelhaushälfte Marinesteig 14 am Schlachtensee, Teil der dortigen, in der NS-Zeit für Marineoffiziere gebauten Wohnsiedlung, erinnert dagegen eine „Berliner Gedenktafel“ an Willy Brandt, der dort von 1955 bis 1964 mit der zweiten Ehefrau Rut und den drei Söhnen durchaus nicht luxuriös wohnte.

Insgesamt zwölf Berliner Adressen zählt der Band für Hildegard Knef auf.

Insgesamt zwölf Berliner Adressen zählt der Band für Hildegard Knef auf.

© dpa/Horst Ossinger

Eine Tafel für Brandt leuchtet ein, insgesamt aber wirken solche Markierungen eher zufällig. Ein Wegweiser wie das vorliegende Büchlein ist da schon hilfreich für Menschen, die an Berliner Stadtgeschichte und besonders an deren Protagonistinnen und Protagonisten interessiert sind. Die Liste der Prominenten reicht von Architekten wie Walter Gropius und Hermann Henselmann über Film- und Bühnengrößen wie Hildegard Knef, Heiner Müller oder Rio Reiser, Künstlerinnen und Künstler wie Käthe Kollwitz und Heinrich Zille bis zu Sportlern wie Max Schmeling, Wissenschaftlern wie Albert Einstein und Robert Koch oder Politikern wie Otto von Bismarck und Walter Ulbricht.

Auch Rio Reisers Wohnung am Tempelhofer Ufer 32 ist in dem Buch aufgeführt.

Auch Rio Reisers Wohnung am Tempelhofer Ufer 32 ist in dem Buch aufgeführt.

© dpa/Erwin Elsner

Lexikalische Gründlichkeit darf man bei solch einem schmalen Stadtführer nicht erwarten, auch ist er in den biografischen Details nicht immer präzise. Schinkel als Schöpfer des Hermannsdenkmals? Von Berlins Baumeister gibt es zwar eine um 1814 entstandene Kohlezeichnung, verwirklicht wurde der Recke vom Teutoburger Wald aber nach einem Entwurf des Architekten und Bildhauers Ernst von Bandel. Und Marlene Dietrich stand erstmals nicht Anfang Oktober 1922 in „Der Widerspenstigen Zähmung“ in Max Reinhardts Großem Schauspielhaus auf der Bühne, sondern bereits am 20. Januar in „Der große Bariton“ im Steglitzer Schloßparktheater.

Mehr Geschichte lesen Sie hier auf Tagesspiegel.de

Auch wurde wohl schon aus Platzgründen mancher mitunter einer Odyssee gleichende Lebensweg durch die Berliner Wohnungslandschaft abgekürzt. So fehlt Albert Einsteins Gartenlaube im Spandauer Burgunderweg 3 („Mein Schlößchen“) ebenso wie David Bowies erste Unterkunft in der Schwäbischen Straße 7 im Bayerischen Viertel beim Tangerine-Dream-Musiker Edgar Froese.

Kiez mit Historie Geschichte und Geschichten aus dem Bayerischen Viertel in Berlin

Auch Anna Seghers, einst ebenso im Bayerischen Viertel ansässig, ist nach der Rückkehr aus dem Exil im April 1947 als Mieterin im langsam sich spaltenden Berlin mehr herumgekommen als im Buch beschrieben.

Der Stadtführer  Das Cover

Das Cover

© via reise verlag

Rasso Knoller/Susanne Kilimann: Berlin – Wer wohnte wo? 50 berühmte Berlinerinnen und Berliner. via reise verlag, Berlin. 144 Seiten, ca. 100 Fotos, mehrere Karten, 14,95 Euro

Ihre erste Nachkriegs-Adresse war das Adlon, oder vielmehr das, was nach dessen Brand davon übrig geblieben war. Auch Bertolt Brecht wohnte nach seiner Rückkehr anfangs in dessen halbwegs intaktem Seitenflügel. Vom Adlon wechselte Seghers ins Casino-Hotel Am Sandwerder 5 in Wannsee und nach kurzem Zehlendorfer Zwischenhalt zu Brecht und Helene Weigel in die heutige Berliner Allee 185 in Weißensee. Auch deren letzte Wohnung in der Chausseestraße 125 ist heute ein Museum.

Wohnen in Berlin Deutschlands teuerste Wohnimmobilie Das Rätsel um die Berliner Rekord-Villa auf Schwanenwerder Bald vier Millionen Einwohner in Berlin Wo die Stadt boomt – und welche Kieze schrumpfen werden Mustersiedlung soll doch noch Kulturerbe werden Berliner Hansaviertel kämpft um seine Zukunft

Anna Seghers bezog erst im Sommer 1950 eine eigene Wohnung in der Altheider Straße 21 in Adlershof und fünf Jahre später die in der heutigen Anna-Seghers-Straße 81, samt „Kajüte“ und „Mastkorb“. Als ihr gewidmeter Gedenkort ist sie in der literarischen Landschaft Berlins eine ebenso wichtige Adresse wie das ehemalige Casino-Hotel am Großen Wannsee, dem Sitz des Literarischen Colloquiums Berlin.