Herr Geißler, Stuttgart galt als wohlsituierte Stadt, in der die Bürger Daimler fahren und die Gewerbesteuern sprudeln. Nun droht der größte Sparhaushalt seit der Finanzkrise, die Verwaltung muss mindestens eine dreiviertel Milliarde Euro sparen. Viele fragen sich: Sind unsere fetten Jahre vorbei?

Ich kann diese Stimmung sehr gut nachvollziehen. In Stuttgart passiert das gleiche wie überall: Die Ausgaben laufen davon, sei es für Personal, Sozialleistungen oder Bauprojekte. Gleichzeitig kommen weniger Steuern in die Kassen. Stuttgart hat große exportorientierte Unternehmen, die von steigenden Energiepreisen, hohen Einfuhrzöllen, Chinas Aufschwung in der E-Mobilität sehr betroffen sind. Sie verlieren an Marktmacht und es ist nicht absehbar, dass diese Wirtschaftskraft schnell zurückkommt.

Nach der Finanzkrise 2009 ging es bald steil bergauf. Ist es naiv, jetzt auch auf einen Aufschwung zu hoffen?

2009 war eine ganz andere Situation. Die Krise war kurz, 2012, 2013 ging die gute Zeit erst richtig los, der Export boomte. Dafür stimmen die Bedingungen nicht mehr. Es deutet nichts darauf hin, dass diese fetten Jahre zurückkehren.

Der Finanzbürgermeister sagt, die Einschnitte würden „wahrscheinlich in allen Teilen der Stadtgesellschaft deutlich zu spüren sein“. Ist es nach goldenen Zeiten besonders schwer, die Menschen aufs Sparen einzuschwören?

Es ist immer härter Bestehendes wegzunehmen, als etwas nicht umzusetzen, das es gar nicht gibt. Andererseits weiß ich nicht, ob die Kürzungen für die breite Masse zunächst so sehr spürbar sind. Es dauert lange, bis in einer Stadt zum Beispiel etablierte Einrichtungen wie Schwimmbäder geschlossen werden. Zuerst wird überall ein bisschen abgeknapst, Öffnungszeiten und Angebote reduziert.

Stuttgart will an Bürgerfesten sparen, am Klimaschutz, aber auch an Hilfen für arme Menschen, Familien, Senioren oder Kulturinitiativen. Eine „Giftliste“ nennen das manche. Ist diese Rasenmähermethode über alle Lebensbereiche hinweg klug?

Das mag theoretisch nicht klug sein, ist aber unumgänglich, um schnell Einsparungen zu erreichen. Die Kommunen sind mindestens zu einer roten Null im Haushalt verpflichtet, sonst bekommen sie keine Genehmigung des Landes. Die Rasenmähermethode ist auch deshalb notwendig, weil sich der Gemeinderat sonst in Diskussionen darüber verliert, wo nicht gekürzt werden soll. Dann bleibt letztlich nichts übrig, weil sich für jedes Projekt, jede Einrichtung ein Fürsprecher findet. So betreffen die Einschnitte alle gleichermaßen.

Wenn Akademikerfamilien keinen städtischen Zuschuss für ihr Lastenrad mehr bekommen, trifft sie das doch ungleich weniger, als wenn armen Menschen die Hilfsangebote fehlen.

Das ist richtig, aber die grundlegenden Hilfen wie der gesetzliche Anspruch auf Grundsicherung oder Hilfen zur Erziehung bleiben ja bestehen. Längerfristig muss der Gemeinderat natürlich ein Konzept beschließen, das über das bloße Kostendrücken hinausgeht, Aufgaben kritisch prüft und zeigt, wo Stellen und Leistungen abgebaut, Gebühren und Steuern erhöht werden sollen. Das tut dann richtig weh.

Auf diesen Weg hat sich Stuttgart nun gemacht, unter anderem sollen Kita-Gebühren, die Hunde- und Grundsteuer erhöht werden. Hätten Gemeinden in den vergangenen Jahren mehr beiseite legen müssen?

Es sind schon Rücklagen da. Die Erträge waren zuletzt oft deutlich höher als das, was man verplant hatte. Es blieb auch einiges übrig, weil nicht alle Projekte so schnell gebaut werden konnten. Aber solche Polster sind relativ schnell aufgezehrt. Es ist wie mit dem Hund und dem Wurstvorrat. Politik und Verwaltung gewöhnen sich schnell an gute Einnahmen, dass sie alle Wünsche erfüllen können. Die Ansprüche wachsen mit.

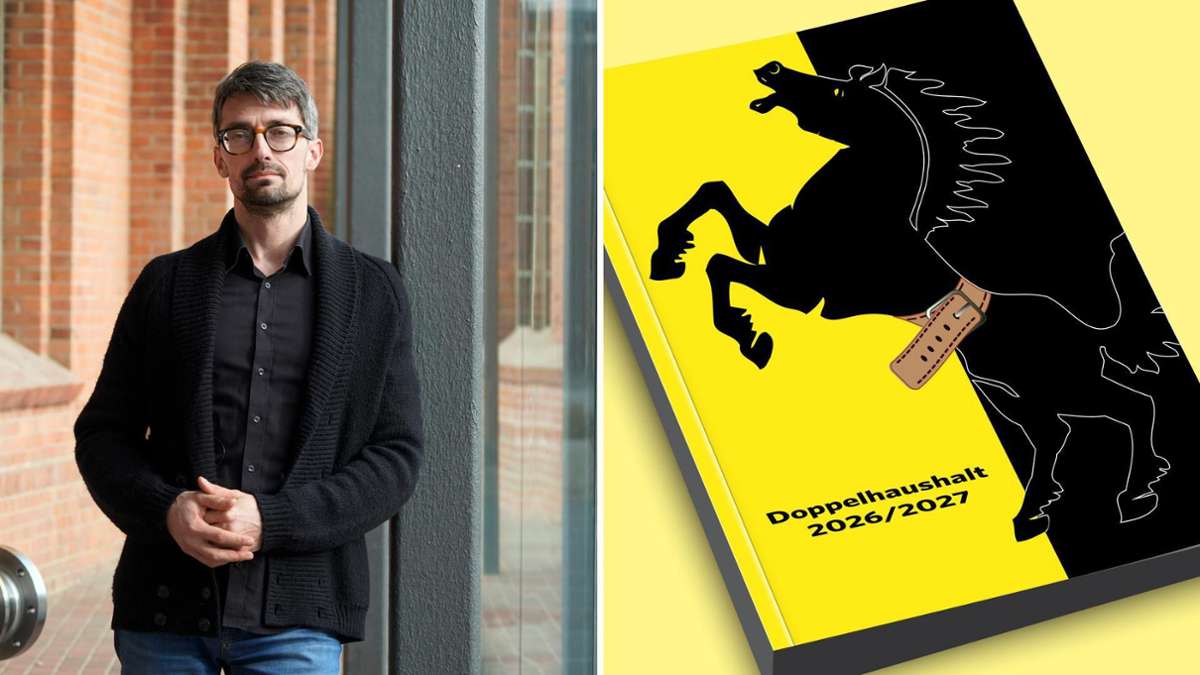

Auf der Suche nach Geld für seine Stadt: Oberbürgermeister Frank Nopper. Foto: Lichtgut

Auf der Suche nach Geld für seine Stadt: Oberbürgermeister Frank Nopper. Foto: Lichtgut

Die Krise der Automobilbranche hat sich doch abgezeichnet.

Nur teilweise. Die Zollpolitik der USA und die Entwicklungen auf dem chinesischen Markt waren so nicht vorhersehbar. Die Kommunen wurden ein bisschen überrollt von den geopolitischen Geschehnissen. Es fehlen allein dieses Jahr deutschlandweit in den kommunalen Budgets 30 Milliarden Euro. Das ist eine flächendeckende Krise, die wir so noch nie hatten.

Die Stuttgarter Stadtverwaltung hat in den vergangenen Jahren tausende Stellen dazubekommen. Die 16.000 Mitarbeiter kosten 1,1 Milliarden Euro im Jahr. Kann nun eine Art Gesundschrumpfen beginnen?

Eine gute Personalausstattung ist nicht verkehrt. Die Kommunen haben Aufgaben dazu bekommen, zum Beispiel die Inklusion von Menschen mit Einschränkungen. Andere Aufgaben sind in der Komplexität und damit dem Personalbedarf gestiegen. Die Stellenzahl rächt sich nun ein Stück weit auch, weil es hohe Tarifabschlüsse gab. In den Kämmereien werden solche Krisen nicht nur kritisch gesehen. Sie sind auch eine Chance, wieder mehr Haushaltsdisziplin einzufordern. Dass die Entwicklung so nicht immer weitergehen konnte, hätte offensichtlich sein müssen.

Auf dem Wochenmarkt kann man nun Gespräche belauschen, in denen die Menschen sagen: „Alles wird immer schlimmer.“ Bilder vom Niedergang des Ruhrgebiets oder von der verfallenen Auto-Stadt Detroit werden bemüht. Sind das zulässige Vergleiche?

Sich mit Detroit zu vergleichen, wäre maßlos übertrieben. Ich kenne die Stadt von einem Forschungsaufenthalt. In den USA gibt es zum Beispiel keinen kommunalen Finanzausgleich, der Städte in der Krise auffängt. In Deutschland schichten wir ganz automatisch Gelder regional um. Auch der Vergleich zum Ruhrgebiet ist schwierig. Stuttgart wird kein zweites Gelsenkirchen, das nach dem Ende der Montanindustrie von der reichsten zur ärmsten Stadt Deutschlands wurde.

Warum nicht?

Dafür hat Stuttgart zu viel Substanz in Wissenschaft und Forschung und anderen Branchen. Außerdem werden die Automobilfirmen und Zulieferer nicht verschwinden, auch wenn sie einen Teil ihrer Arbeitsplätze abbauen. Stuttgart ist keine Stadt am Abgrund. Vor diesem Bild warne ich.

Was passierte in Orten wie Gelsenkirchen, als die Gewerbesteuereinnahmen ausblieben und sehr viele die Arbeit verloren?

Die Städte zerfielen im wörtlichen Sinne, da das Geld für Umbau und Instandhaltung, also Investitionen, über viele Jahre fehlte. Diese Städte wurden finanziell handlungsunfähig, Geld und Personal fehlte, um Straßen, Schulen, öffentliche Plätze in Stand zu halten. In Gelsenkirchen etwa, das ich gut kenne, zogen wohlhabendere Menschen aus den schönen Gründerzeithäusern weg, aufs Land, nach Köln oder Düsseldorf.

Mit welchen Folgen?

Ein Teufelskreis beginnt. Steuergelder gehen weiter zurück, die Armut steigt, die Sozialabgaben. Es fehlt das sogenannte Humankaptial, ein bürgerschaftliches Rückgrat, Menschen, die Kultureinrichtungen besuchen oder sich ehrenamtlich in Projekten engagieren, die den Ausfall öffentlicher Angebote und Hilfe kompensieren könnten. Auch die gut ausgebildeten jungen Menschen gehen. Die Stadt ist nicht mehr attraktiv für Menschen von außerhalb, um dorthin zu ziehen. Aber das sind Prozesse über Jahre und sehe ich für Stuttgart noch lange nicht drohen.

Es gibt ein Selbstbewusstsein, das sich aus dem Ort speist, an dem man lebt. Im Ruhrgebiet gab es den Kumpelstolz, hier jenen auf den Erfolg von Daimler, Bosch, Porsche. Was passiert mit dieser Selbstgewissheit der Menschen, wenn Konstanten bröckeln?

Im Ruhrgebiet kam es zu einer Art kollektiven Depression. Aber noch ein anderer Aspekt ist wichtig: Kommunen sind die staatliche Ebene, mit der die Menschen am direktesten zu tun haben. Wenn Nahverkehr, Grünflächen und Schulen verkommen, erschüttert es das Vertrauen in den Staat, Bürger entfremden sich von ihm, werden politikverdrossen, neigen zu Protestwahlen.

„Wenn Städte und Gemeinden nicht mehr handlungsfähig sind, geht die Demokratie dort zuerst vor die Hunde“, hat Kanzler Friedrich Merz gesagt. Die Kommunen haben ihm unter Federführung des Stuttgarter Oberbürgermeisters einen Brandbrief geschrieben. Was sollte der Bund nun für die Kommunen tun?

Dass die Kommunen solche Briefe an den Bund schreiben, hat Tradition. An der Klage, dass der Bund den Kommunen immer mehr Aufgaben aufbürdet, teils ohne die Kosten zu übernehmen, ist etwas dran. In der Merkel-Zeit, als noch Geld da war, wurde oft auf solche Bitten eingegangen, viele Milliarden Euro umgeschichtet. Ob das für die Digitalisierung, den Bildungsbereich, frühkindliche Bildung war. Aber der Bund hat kein Geld mehr. Verteidigung, Infrastruktur, Gesundheit – das ist ja alles nicht ausfinanziert. Er wird sich auf das Sondervermögen von 500 Milliarden Euro zurückziehen, von dem ein Teil, etwa 60, 70 Milliarden Euro, an die Kommunen gehen.

Was ziehen Sie aus der jetzigen Haushaltskrise für Erkenntnisse?

Noch vor vier Jahren dachten die meisten Beobachter, die kommunalen Haushaltsprobleme wären Geschichte. Man kann aus der Gegenwart lernen, wie schnell sich die Welt fundamental verändert. Leider. Man sollte als Kommune, als Verwaltung und Politik gute Phasen nicht als selbstverständlich zu nehmen und sich nicht darin einrichten.

Können Sie den Bürgerinnen und Bürgern ein wenig Mut machen?

Bei allen großen individuellen Sorgen um den Arbeitsplatz, Krieg und Frieden, die Energiepreise, wird die Stadt weiter leben und funktionieren. Die Schulen und Kitas werden öffnen, die Grünflächen gemäht, der Bus wird fahren. Zumindest darum muss man sich erst mal keine Sorgen machen.

Der Finanzforscher

René Geißler

stammt aus der Lutherstadt Wittenberg. Der 47-Jährige ist Professor für öffentliche Verwaltung an der Technischen Hochschule Wildau. Dort befasst er sich unter anderem mit den Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen und den Herausforderungen der Haushaltssanierung. Zuvor war er acht Jahre für die Bertelsmann-Stiftung tätig und verantwortete verschiedene nationale und internationale Forschungsprojekte zum föderalen Finanzausgleich und besonders den kommunalen Finanzen.